Часть 13. Дом ветеранов сцены

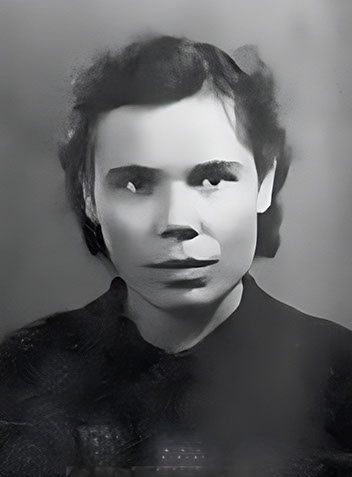

Вернувшись из «Артека» загорелый, посвежевший и даже поправившийся на 1 кг 250 г, как значилось в документе, выданном мне эвакопунктом в Симферополе при выписке, мы с мамой сразу же стали собираться в новую «дальнюю» дорогу — к бабушке и дедушке в Ленинград. Перед отъездом папа сделал пару фотографий в саду Шевченко, на фоне памятника поэту. Я здесь в одежде, похожей на артековскую форму — белая рубашка, темные шорты, панамка, правда, без пионерского галстука.

РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ

Якуб Заир-Бек

Якуб Заир-Бек

Далёкое - близкое

Вспоминая своё

детство...

Регистрационный номер публикации 1009

Дата публикации: 08.01.2025

Якуб Заир-Бек в саду Шевченко, Харьков, начало июля 1948 г

К этому времени появился новый пассажирский поезд Мариуполь — Ленинград, который шел, правда, не коротким путем через Москву, а кружным, через Белоруссию и Латвию. Купить билет в Харькове на «проходящий» поезд было непросто, кроме того, плацкартных вагонов было немного, в основном, «комбинированные», в которых только верхние полки были «лежачими», постельного белья не было, так что пришлось пару суток спать просто на матрасах, прикрывшись курткой. Тем не менее, ехали до Ленинграда без пересадок. Я, конечно, спал «без задних ног», а мама рассказывала, что она только под утро задремала и вдруг проснулась, услышав, как ей показалось, немецкую речь и, конечно, испугалась. Но оказалось, что в Даугавпилсе в вагон села большая группа местных, которые разговаривали на латышском языке.

В главе 8 этих воспоминаний я уже немного рассказал читателям о ленинградском Доме ветеранов сцены (ДВС). Сегодняшнее моё повествование — продолжение этого рассказа об этом необычном доме...

На Петровском острове Ленинграда, на берегу реки Малая Невка, у самого её устья, рядом с Большим Петровским мостом, расположилось красивое здание с колоннами. Кажется, что ты оказался на территории старинной усадьбы. Дом с классическим портиком, парадный вход, холл, лестница с пологими ступенями.

Ленинградский Дом ветеранов сцены, главный корпус, снимок конца 1940-х гг.

Рядом — несколько корпусов попроще, в одном из них, старинном деревянном, чудом уцелевшем во время войны, жили ветераны, а в другом, кирпичном, - служащие ДВС. К корпусам прилегал огромный тенистый парк, заложенный ещё при Петре I. В нём сохранялись даже «именные» деревья, посаженные в честь знаменитых актёров, режиссеров, художников, композиторов. Многие деревья охранялись государством. Дом ветеранов сцены, носящий имя его основательницы М.Г.Савиной, – место с богатой историей. Она решила создать этот дом в 1896 году, когда царь Николай II выделил Русскому театральному обществу участок земли на берегу Малой Невки. Первый каменный корпус появился уже в 1902 году. Рассказывают, что это место было одним из самых уединённых в городе. По преданию, здесь любили отдыхать и охотиться русские императоры, начиная с Петра Первого.

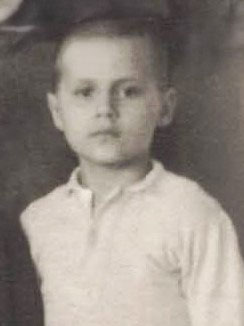

В этом доме в разное время провели свои последние годы пять представителей актерской династии Либаковых, в том числе моя бабушка Татьяна Борисовна Либакова-Рамина и мой дедушка Яков Маркович Любин-Либаков, получив там, как и мечтала основательница дома, великая русская актриса Мария Гавриловна Савина, «покой и нежное, бережное отношение за свой труд».

Мой дедушка Я.М.Любин-Либаков, Моя бабушка Т.Б.Либакова-Рамина,

Ленинград, конец 1940-х гг. Ленинград, конец 1940-х гг.

Во время летних каникул, каждый год, начиная с 1947-го, я гостил у бабушки с дедушкой в Ленинградском ДВС. В младших классах я приезжал туда с мамой, а, повзрослев, уже ездил один и был там практически по три летних месяца, отдыхая там, как на курорте, и набираясь сил перед новым учебным годом. Но пора уже не интриговать читателей и рассказать, какие же условия там были и почему мне там так нравилось и никогда не было скучно.

Несколько десятков пожилых актеров, режиссеров, театральных художников, живших в то время в ДВС, утверждали, что они живут уже при коммунизме, то есть «каждому по потребности». И, действительно, у ветеранов были отдельные комнаты, им предоставлялось трехразовое горячее питание, выдавались дополнительные продуктовые пайки, их снабжали одеждой - от нижнего белья до тёплых зимних пальто и обуви, им выделялись билеты в ленинградские театры и на концерты, раз в неделю показывали кинофильмы, у них была прекрасная библиотека, разрешалось выписать одну газету или журнал и т.п. Что важно — всё это было совершенно бесплатно! Да ещё небольшая сумма предоставлялась на карманные расходы. Ну, чем не коммунизм?

Например, обед из трёх блюд: суп вермишелевый с мясом, котлета с пюре и компот. Двух порций на дедушку и бабушку, которые в кастрюльках привозила «подавальщица» на тележке прямо в комнату, вполне хватало и на меня, да и на маму, когда она недолго жила там. Как сейчас слышу голос молодой женщины в белом фартуке и с наколкой на голове: «Татьяна Борисовна, сегодня хороший суп с вершамелью, повариха для вашего внука лишний половник плеснула». И, конечно, соседи-ветераны меня тоже не «обижали»: кто-то принесёт котлетку или гарнир, кто-то стакан компота или вафельный стаканчик с вкусным ленинградским мороженым.

А начался мой отдых у бабушки с дедушкой летом 1948 года с курьёзного случая. Когда я к ним приехал, то дедушка, человек с юмором, весёлый и доброжелательный, открыл ящик стола и с хитрой улыбкой вынул из него конверт с наклеенной на него маркой и ленинградским адресом, надписанным моей рукой, но без письма внутри. «Что это такое, Бубочка (моё детское имя)? - спросил дедушка. - Захотел подшутить над нами, стариками?» Я взял конверт в руки, стал его разглядывать, увидел почтовый штемпель «Гурзуф» и всё понял. Кто-то в «Артеке» вытащил у меня из тумбочки заготовленный заранее конверт с почтовой маркой, заклеил его и из озорства опустил в почтовый ящик. «Пустое» письмо добралось до Ленинграда и вызвало у бабушки и дедушки естественное разочарование.

Моя бабушка на общественных началах заведовала библиотекой ДВС, в которой было около 20 тысяч томов. Кроме произведений советских писателей, русских и мировых классиков, современных «толстых» журналов и газет, там имелось необыновенное богатство: сохранённые с дореволюционного времени переплетённые подшивки российских журналов за многие годы - «Нива», «Вокруг света», «Всемирная иллюстрация» и другие. С раннего детства я очень любил читать, так что в «бабушкиной» библиотеке мне было раздолье!

Библиотека ДВС, Т.Б Рамина — крайняя справа

А недалеко от библиотеки, там же, на первом этаже главного корпуса, бережно сохранялась Савинская гостиная. Деревянная резная мебель, старинные часы с боем, на стенах — портреты и фотографии самой Савиной и её друзей, многие — с автографами. На одной из стен — портрет маслом основательницы дома, в красивой раме. На зрителя смотрят добрые и немного грустные глаза великой русской актрисы. Особая реликвия - рояль, который здесь называют «шаляпинским». На нем играли, когда в ДВС в качестве почётного гостя в своё время приходил Федор Иванович Шаляпин. Я подолгу рассматривал фотографии в гостиной, пытался прочитать надписи на них, подписанные иногда очень неразборчивым почерком. А ещё мне позволяли ненадолго присесть на диван и «покачаться» на его пружинах...

Савинская гостиная в главном корпусе ДВС, снимок конца 1940-х гг.

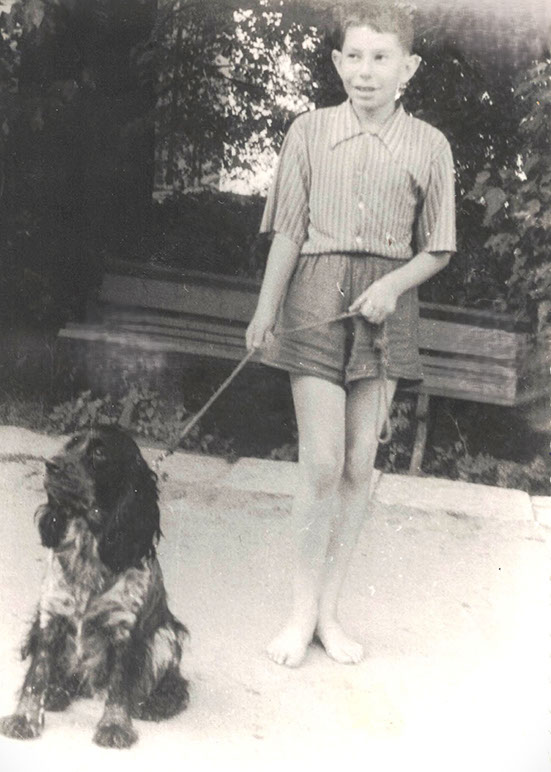

Как ни странно, были у меня в ДВС, в этом «царстве» пожилых людей, и друзья-ровесники, с которыми я играл в разные игры и вообще весело проводил время. Но о них я расскажу в другой раз. А сейчас моё повествование пойдёт о другом, четвероногом, друге, без которого невозможно себе представить мои ежегодные ленинградские каникулы. Хотя я с раннего детства любил животных и никогда не боялся даже больших собак, о чём свидетельствует «фотодокумент», относящийся к 1940 году, однако у нас в Харькове никогда не было домашнего питомца.

Якуб с дворовым псом Полканом, г.Пенза, 1940 г.

Вообще-то это удивительно, так как и отец, и особенно мама, просто обожали животных и до войны у них всегда жили собаки. Тем не менее, моё первое близкое «знакомство» с этим «другом человека» произошло именно в ленинградском ДВС. Но всё по порядку...

Надо сказать, что содержать домашних животных в жилых комнатах ДВС не разрешалось. Тем не менее, у некоторых ветеранов жили и собачки, и кошки. Правда, дирекция на это смотрела сквозь пальцы, делая вид, что не замечает, отчасти от того, что сами нарушали установленный порядок: и у директора ДВС Андрея Андреевича Голубева, и у его заместительницы Ксении Сергеевны были собаки. Соседями бабушки и дедушки, жившими в смежной комнате, была чудная семейная пара — актриса Мария Константиновна и ее муж, театральный администратор Михаил Павлович Грены. У них жило чудное мохнатое существо — пёсик Мигуэль (Миги) породы «спаниель». Хорошо известно, что спаниели - это охотничьи собаки, специализация которых — добыча пернатой дичи из густых зарослей и на мелководье. Однако Миги никаким охотником не был: мало того, что в детстве он неожиданно провалился в глубокий осенний пруд и с тех пор боялся воды, да и содержали его хозяева, как декоративную собачку, а вовсе не как охотничью.

Друзья, Ленинград, 1948 г.

Тем не менее, в 1948 году мы с Миги «познакомились» друг с другом и с тех пор «дружили» до 1954 года, когда я в последний раз, уже после 9 класса, приезжал в гости к бабушке во время летних каникул. Что-то произошло в головке Миги, но он явно стал принимать именно меня за своего хозяина, а не, к примеру, Михал Палыча. На его преданость, любовь и ласку я отвечал ему тем же, и мы целыми днями мотались с ним по территории ДВС, по берегу Малой Невки, иногда в яхт-клуб, а часто — через Большой Петровский мост, на Крестовский остров, изредка и в Парк культуры и отдыха им. Кирова... Я выпрашивал у бабушки самые лакомые кусочки и относил их Миги, хотя, конечно, хозяева и так его баловали и очень хорошо кормили. В общем ветераны ДВС, прохожие на мосту и на набережной в то время часто могли видеть «художественную композицию»: босоногий мальчик с собакой на поводке, которая дружелюбно мотала коротким хвостиком.

Мальчик с собакой, Ленинград, 1948 г.

Часть 14. Безродные космополиты

Закончились летние каникулы, стояла отличная, ещё летняя, погода, но надо было возвращаться в школу. Предстоял четвертый класс, в то время это был завершающий класс начальной школы. Но вернёмся на несколько месяцев назад, в май того же года, когда мы уже оканчивали третий класс. Наша классная руководительница Клавдия Александровна сказала нам тогда: «Дети, в четвертом классе у вас будет новый предмет «Неживая природа».

Обложка учебника для 4-го класса «Неживая природа»

Вы должны за каникулы хорошо подготовиться к нему: собирайте образцы металлов, полезных ископаемых, минералов — каменного угля, железной и медной руды, торфа, поваренной соли, известняка, мрамора, гранита, лабрадора, мела, глины и т.п., всего, что вы будете изучать на наших уроках. А из ваших маленьких собраний мы все вместе сделаем большой стенд и красиво его оформим, и он поможет вам в учёбе!» Некоторые мальчики из нашего класса активно взялись за дело. Скажу честно, что-то меня эта перспектива не очень увлекла. Но, будучи дисциплинированным учеником и отличником, ослушаться нашу «классную» я не мог, и подобрал из папиного «хозяйства» или нашел на мусорке образцы металлов: кусочек свинца - «грузило» для удочки, медный провод, стальное лезвие ножа, бронзовую ручку от мебели, алюминиевую ложку, а папа помог мне всё это закрепить на куске плотного картона. Иначе подошли к этому делу два моих одноклассника — Юра Кац и Витя Бельский.

Юра Кац и Витя Бельский

Они не только собрали за лето прекрасные коллекции образцов горных пород, но настолько увлеклись этим занятием, что уже в начале учебного года записались в минералогический кружок при университете, посещали его до окончания школы (кстати, оба — с медалями), а затем поступили на геолого-географический факультет университета, успешно его окончили и посвятили свою жизнь геологической разведке и геолого-минералогической науке, исколесив в экспедициях пол-Союза, после чего защитили кандидатские диссертации, стали учёными и вузовскими преподавателями. Вот, такая «любовь с первого взгляда»!

Как-то очень быстро пролетели две первые четверти и зимние каникулы. А в январе 1949 года в газете «Правда» была опубликована большая статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», которая дала старт новому этапу разнузданной антисемитской пропаганды, слегка завуалированной под борьбу с так называемыми «безродными комополитами».

Газета «Правда» со статьёй о «безродных космополитах», 28.01.1949

В конце 1940-х в СССР начались репрессии в отношении евреев. 13 января 1948 года агентами госбезопасности был убит известный актер и режиссер, председатель Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) Соломон Михоэлс. В ноябре того же года начались аресты членов ЕАК, большинство руководителей которого в результате закрытого судебного процесса в мае-июле 1952 года были приговорены к расстрелу. По сути, это было преследованием по национальному признаку. Но СССР провозглашал себя интернациональным государством, признающим равенство и дружбу всех наций и народов. Так как открыто заявить об антисемитской политике в Советском Союзе было недопустимо, то решили использовать политическое клеймо «космополит». С точки зрения советского агитпропа, космополит – это человек, который отклоняется от партийных установок на патриотичное поведение, следовательно, является носителем буржуазных тенденций и занимается «низкопоклонством перед Западом». Вот, якобы на этом основании и преследовали евреев, а вовсе не по национальному признаку. Именно тогда и появилась советская поговорка: «Чтоб не прослыть антисемитом, зови еврея космополитом».

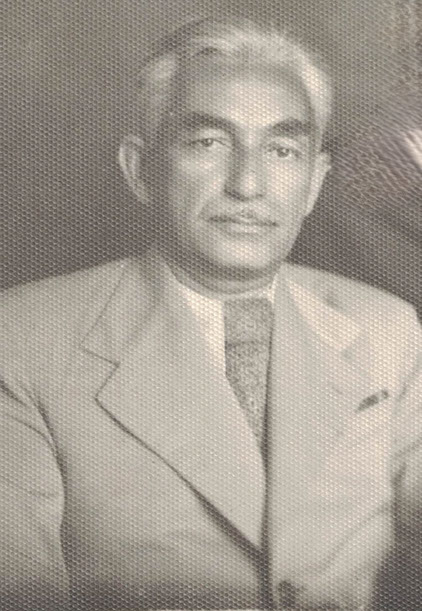

Отец работал в то время на Скульптурной фабрике, вроде бы с театральным делом вообще и с театральной критикой, в частности, напрямую не был связан, хотя иногда и писал для областных газет «Красное знамя» и «Соцiалiстична Харкiвщина» рецензии на театральные спектакли, как правило, под псевдонимом «А.Седой».

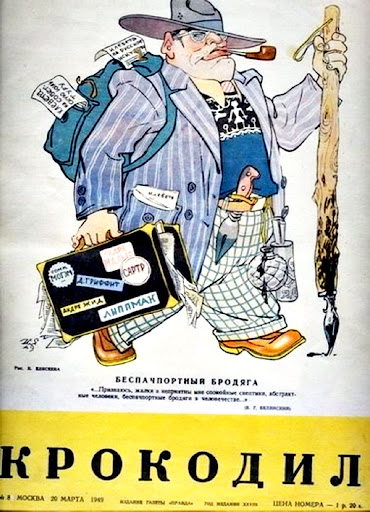

Мой отец Али-бек Заир-Бек

Тем не менее, он явно чувствовал возможную опасность как для него самого, так и для большинства его друзей и хороших знакомых, которые были евреями. Помню, что в те времена они с мамой часто закрывались в гостиной и о чём-то долго шептались: уже начались репрессии — евреев «пачками» увольняли с работы, исключали из партии и подвергали преследованиям. В газетах и журналах клеймились «безродные космополиты», которые сплошь оказывались евреями. И, как это тогда бывало, тон задавали центральные издания — газеты «Правда», «Известия», «Советское искусство», журнал «Крокодил» и другие.

Журнал «Крокодил» с карикатурой на «космополита», март 1949 г.

Когда цикл очерков «Моё нелёгкое детство» начали публиковать на сайте «Круг интересов», со мной связалась журналистка из Израиля Татьяна Азаз-Лившиц, бывшая харьковчанка, которая не только заинтересовалась моими воспоминаниями, но и поделилась важной информацией о своем отце Льве Лившице, который в те страшные времена попал под каток репрессий против «космополитов», что называется, «по полной программе». Лев Лившиц, будучи аспирантом филологического факультета харьковского университета, работал тогда обозревателем в отделе искусств газеты «Красное знамя». В 1949 году завотделом газеты критик Виктор Морской и его сотрудник Лев Лившиц не только были уволены с работы, но и «загремели» в тюрьму и лагерь именно, как «безродные космополиты». Их исключили из партии и Союза журналистов, а Льва Лившица ещё и из асирантуры Госуниверситета.

Журналист Лев Лившиц, вскоре после освобождения из лагеря, 1954 г.

Я не слышал фамилий Морской и Лившиц у нас дома, но я почти уверен, что отец, сотрудничая именно с отделом искусств областной газеты «Красное знамя», был знаком с ними обоими и знал об их судьбе. Подробней о жизни Льва Лившица и его творческом наследии можно ознакомиться на сайте «О Лёве Лившице», который ведет его дочь Татьяна Азаз-Лившиц:

https://www.levlivshits.org/index.php/vospominaniya/o-ljove-livshitse?start=10

Немного забегая вперёд, хочу рассказать читателям об одной из вех моей личной судьбы, определённым образом связанной с «космополитизмом» и «театральными критиками». Выросший в театральной семье, в которой большинство разговоров родителей между собой и с их друзьями велось на театральные темы, я с детства был погружён в театральную атмосферу — актёры, режиссеры, драматурги, новые пьесы, премьеры в харьковских театрах, рецензии, которые писал отец в харьковские газеты под красивым псевдонимом. И всё это с ранних лет как бы определило мой дальнейший жизненный путь: в театральный институт! Причем не на актёрское или режиссёрское отделение, как можно было бы подумать, а на театроведческий факультет: я хотел стать театральным критиком. Но этому категорически воспротивился мой строгий отец. Он это объяснял тем, что, мол, эти критики получают очень мало за свою работу, перебиваются случайными заработками и вообще «влачат жалкое существование». И он этого добился: мне пришлось под его давлением «податься» в инженеры. Но это случилось, конечно, много позже. Теперь-то я понимаю, что словосочетание «театральный критик» действовало на отца, начиная с 1949 года, просто магически, так как таило в себе опасность преследования со стороны советской власти. Об истоках этого постоянного страха я подробно рассказал в цикле очерков «Всемирная история одной семьи», опубликованном на сайте «Круг интересов».

Заканчивался 1948/49 учебный год. По доброй традиции, в нашей школе №82 организовали фотографирование классов, в том числе и нашего 4«б». Эта фотография перед вами, дорогой читатель!

Классная фотография учеников 4«б» класса 82 МСШ г.Харькова, апрель 1949 г.

Давайте вместе её рассмотрим и сравним с фотографией двухлетней давности, сделанной во втором классе. Что бросается в глаза в первую очередь? Ну, конечно же, мальчики повзрослели, подросли, возмужали, окрепли. Это уже совсем не та группка маленьких детишек, которые робко жалась к своей «второй маме», классной руководительнице. К сожалению, и сама Клавдия Александровна Попова за эти два года постарела, сильно сдала и вскоре, выпустив наш класс, ушла на пенсию. Жаль, что на фотографирование не пришла наша учительница украинского языка «Леся Петрiвна» - А.П.Жукова и наша «англичанка». Ведь четвёртый класс был выпускным, с пятого класса предполагалась полная смена всего преподавательского состава. А по фотографии, кстати, видно, что материальное положение отдельных семей, оправившихся после первых лет послевоенной разрухи, немного улучшилось. По крайней мере, они смогли отправлять своих сыновей в школу в приличной одежде.

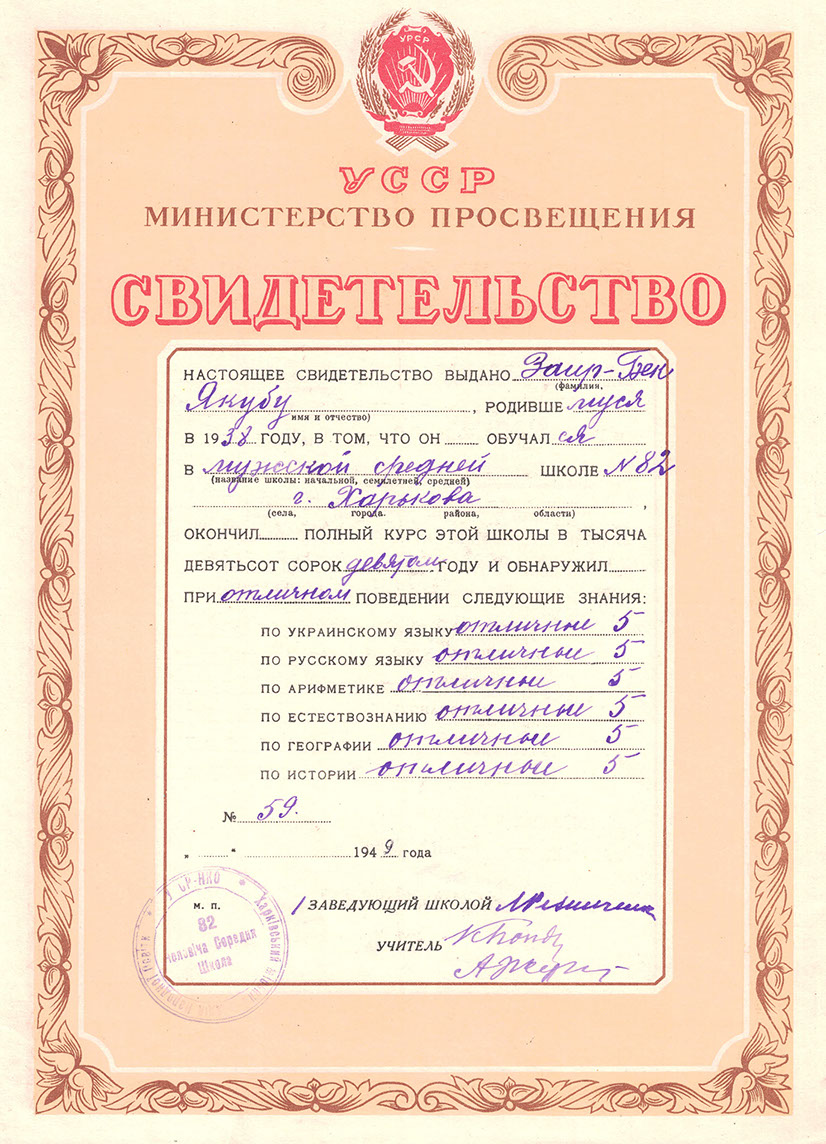

Но прежде, чем завершить учебный год, нам предстояло большое испытание - первые в нашей жизни экзамены, выпускные за начальную школу. Мы сдавали четыре экзамена - по русскому языку и арифметике, как устный, так и письменный. Хорошо помню наш первый экзамен - письменный по русскому языку. Яркое майское утро, освещённый солнцем класс, столы учителя и ассистентов, заставленные букетами цветов — сирени и пионов, все ученики в светлых рубашках с пионерскими галстуками. Как это ни удивительно, но я до сих пор помню название и сюжет изложения, которое нам предстояло написать. Клавдия Александровна зачитала нам текст, который назывался «Храбрый милиционер». В нем рассказывалось о том, как во время войны милиционер залез на высокую радиобашню, чтобы снять зацепившийся за неё аэростат водушного заграждения.

Но вот, сданы все экзамены, и мы получили красивые «Свидетельства» об окончании начальной школы, а также похвальные грамоты - те, кто их заслужил. Этот уникальный документ я сохранил и демонстрирую его моим читателям, не только как удостоверение о получении «начального» образования, но и как свидетельство времени.

«Свидетельство» об окончании начальной школы, май 1949 г.

Часть 15. Учителя – хорошие и не очень

Мои летние каникулы 1949 года начались с четырехнедельного пребывания в пионерском лагере в посёлке Покотиловка, совсем недалеко от Харькова. Этот лагерь, расположенный в живописном месте в лесу, принадлежал канатному заводу, который имел какие-то производственные связи со Скульптурной фабрикой, где работал отец. Поэтому я и оказался на «канатке», как называли этот лагерь в разговорной речи. Я сразу обратил внимание на то, что вся территория лагеря заставлена хорошо мне знакомой продукцией Скульптурной фабрики: цветочными вазами разного типа и гипсовыми фигурами пионеров и пионерок - с горном, со знаменем, с барабаном и «под салютом».

Гипсовая статуя «Пионер с горном» на территории пионерлагеря

Естественно, что по сравнению с «Артеком» проигрывал бы любой пионерлагерь. Ничего особенного не было и на «канатке», почти ничего и не запомнилось. Пожалуй, только несколько разрозненных эпизодов. Первый: так как кормили в лагере весьма неважно, и нам, мальчишкам, всегда хотелось есть, то мы сочинили на эту тему строевую песню, изменив слова известной пионерской композитора Матвея Блантера. Звучала она теперь так:

По лагерю плетётся голодное звено

Никто кругом не знает, что хочет жрать оно.

Друзья вразброд плетутся и каждый отстаёт,

А для развеселения лишь звеньевой поёт...

Второй эпизод — скорее, курьёзный. Санитарка, которая делала влажную уборку в нашей палате (подметали мы сами), как бы распорядилась: мол, хлопцы, скоро важный праздник, вы должны украсить палату зелёными ветками и показала нам, как это надо сделать. Мы, пионеры-атеисты, естественно, ничего не знали ни о празднике Троицы, который в 1949 году выпал на 12 июня, ни о его традициях. Когда же в палату для проверки явилась старшая пионервожатая и увидела, что «натворили» её подопечные из 4-го отряда, то мы, получив от неё большой нагоняй, быстренько вынесли из палаты все «дрова». Кстати, эту санитарку мы больше не видели.

А третий эпизод связан с так называемым «родительским днем». Это было одно из воскресений где-то в середине смены. В этот день в пионерлагерь приезжали из города для встречи со своими детьми взволнованные родители, которые привозили им всякое угощение, в основном, это были ранние фрукты и ягоды — черешня, клубника, абрикосы, яблоки «белый налив». Хотя, в основном, все родители приезжали в лагерь уже с полными кошёлками, как это иногда бывает, что-то купить сыну или дочке забывали. Как известно, спрос рождает предложение. Поэтому с самого утра в «родительский день» у ворот лагеря образовывался импровизированный базарчик, на котором у местных бабушек из близлежащих поселков Карачёвки и Покотиловки можно было недорого купить плоды щедрой украинской земли. Поскольку съесть за один день всё привезённое родителями было практически невозможно, остаток ребята относили в камеру хранения, где стояли на стеллажах наши чемоданчики и сумки. Уже на следующий день вся камера хранения стала наполняться запахами фруктов — свежих и уже начинающих портиться. Этот запах остался в моей памяти на всю жизнь. Позже этот пионерлагерь получил красивое название «Лесная сказка». К сожалению, в «лихие 90-е» лагерь прекратил свое существование, так как у канатного завода не было средств его поддерживать, в настоящее время он полностью заброшен.

Заброшенный пионерлагерь «Лесная сказка».

пос. Покотиловка, Харьковской обл. (современный снимок)

После пионерлагеря в Покотиловке я снова, уже в третий раз подряд, съездил к бабушке и дедушке в Ленинград, где были очень приятные встреча с ними, соседями-ветеранами из ДВС, с папиной сестрой, моей тетей Сузей и, конечно, с преданным другом спаниелем Миги. Но об этом я расскажу в другой раз.

Промчались и эти каникулы, и надо было вновь садиться за парту: мне предстояло учиться уже в пятом классе. Не было уже нашей любимой Клавдии Александровны, на каждый новый урок в класс входили уже новые учителя. Кстати, в это же время у нас появился и новый директор школы — Семён Демьянович Похно, личность легендарная. Всё в нем было необычно, начиная с внешнего вида: совершенно лысая голова, суровый взгляд серых глаз, полувоенный покрой одежды, галифе, сапоги. Образ дополняла его малограмотная речь — харьковский суржик (смесь украинского и русских языков). Ходили слухи, что до нас он был директором школы в Куряже, колонии для малолетних преступников, и был направлен в нашу «гвардии непромокаемую» для поднятия дисциплины.

Директор 82 МСШ Семён Демьянович Похно

Хотелось бы в рассказе о наших учителях использовать метафоры, эпитеты и все тому подобные образные выражения и обороты речи, но не всегда это, к сожалению, получается. Хотя всем этим „премудростям“ нас хорошо учили наша первая учительница К.А.Попова, „русачка“ Роза Михайловна Сорокина (о ней пойдёт речь ниже), „украинка“ Рахиль Павловна Попова (о которой я уже немного рассказывал в 7-й части этих воспоминаний).

Рахиль Павловна Попова, учитель украинского языка и литературы

Вела у нас русский язык и литературу в 5-7 классах с перерывом на её декретный отпуск совсем не выдающаяся Валентина Николаевна Прокопенко. Высокая, красивая, надменная Валентина... Мы, идиоты и трусы, её дико боялись, она была жутко строгая, на её уроках должна была быть абсолютная тишина, она могла поставить двойку за упавшую ручку, но, как специалист, была довольно слабенькая и не шибко грамотная. Запомнилась, к примеру, её грубая промашка при чтении по ролям „Ревизора“ Гоголя. Марья Антоновна говорит: „Маменька, я одену пáлевое платье!“ А Валентина поправляет „палевóе“, хотя в хрестоматии имеется сноска с правильным ударением и разъяснением значения этого слова. Или говорила „чернóслив“, хотя надо ставить ударение на последнем слоге. Были и другие промашки, особенно при разъяснении „образов“ литературных героев. Там она иногда несла такую „отсебятину“, что волосы становились дыбом, это было, вероятно, „новое прочтение“ классиков.

Хорошо запомнился наш учитель географии Макар Филиппович Красников, который блестяще, с выдумкой, преподавал у нас в 5-м классе физическую географию. Крепкий, спортивного вида, но не очень высокий, он всегда бодро входил в класс с рулоном карт подмышкой. Боже, как мы, ученики, его обожали, как ждали его очередного урока, продолжения его захватывающих рассказов о горах, ледниках, джунглях, морях и океанах, в которые он очень умело вплетал выдержки из приключенческих книг. Как мы завидовали ребятам из параллельного класса, в котором он был классным руководителем! Макар Филиппович научил нас изготовлению макетов гейзера и вулкана, а затем на уроках демонстрировалась их «работа». У меня о нём остались самые тёплые воспоминания. Кроме школы, он работал еще и в харьковском Дворце пионеров им. Постышева, кстати, первом в СССР. Там он руководил кружком краеведов, ходил с ребятами в походы «по родному краю». В 5-м томе «Краткой географической энциклопедии»“ 1966 г. издания имеется небольшая статья о нем.

Учебник по физической географии для 5-го класса

Наша „историчка“ Лариса Владимировна Чинчук, будучи ещё студенткой Пединститута, проходила в нашей школе практику и вела у нас в 5-м классе пробные уроки по истории древнего мира. А окончив институт, пришла на работу в нашу школу, и уже в 7-м классе преподавала у нас „Конституцию СССР“, а с 8-го - историю СССР. Она нам всё обещала рассказать про Аляску, историю продажи её Америке царской Россией, да так и не успела... Её отец был каким-то большим начальником в УВД, полковником милиции. Могила её родителей на 2-м городском кладбище расположена совсем рядом с могилой моих родителей. Мы с Ларисой Владимировной, до моего отъезда в Германию, частенько встречались на этом кладбище или просто на улице. Она нас, учеников «б» класса, почти всех помнила и искренне любила, это было хорошо видно.

Лариса Владимировна Чинчук, учитель истории

А Софья Львовна Калачик (по паспорту Шифа Лейбовна), наша строгая и очень требовательная „математичка“, прекрасно вела у нас алгебру и геометрию (с планиметрией и стереометрией). А в старших классах она практически «натаскивала» нас к приёмным экзаменам в вуз по типовым задачам с конкурсных экзаменов в лучшие вузы Москвы - МГУ, МФТИ, Бауманку.

Софья Львовна Калачик, учитель математики

Многие из этих задач были по зубам только вундеркинду, нашему гениальному математику Виталику Васильковскому, о котором я уже рассказывал. Земля ему пухом и светлая память... Тем не менее, решения некоторых из этих конкурсных задач мы успешно находили на уроках математики. Софа-то наша была хорошей „училкой“, как и большинство наших наставников... Мы тогда, как правило, плохо это понимали, не ценили в должной степени, большое видится издалека.

Виталий Васильковский, снимок 1949 г.

Но оказывается, что не только Софья Львовна прикрывалась „псевдонимом“, но и наша любимая „украинка“ Рахиль Павловна по паспорту была Рахиль Пейсаховна. Мир, как известно, тесен. Муж Рахили, старший преподаватель А.Попов, долговязый русский «мужик», вёл у нас в Политехническом институте (ХПИ), где я учился после окончания школы, лабораторные занятия по курсу «Электротехника», а сын нашей замечательной «химички» Ирины Ивановны Никоненко, доцент кафедры резания металлов Владимир Зубарь (легендарная в институте личность, основатель киностудии „ХПИ-фильм“), проводил в моей группе занятия по дисциплине с длинным названием «Основы взаимозаменяемости и технические измерения», которую студенты коротко называли «допуски и посадки». Уже когда я сам работал доцентом в Политехническом, мы с этим Зубарем были членами Государственной экзаменационной комиссии на машиностроительном факультете. Я всегда просил Володю передать Ирине Ивановне от меня самый сердечный привет. Володя утверждал, что его мама меня помнит, хотя после окончания мною школы прошло больше 30 лет. Она умерла, когда ей было уже далеко за 90...

Ирина Ивановна Никоненко, учитель химии

Были у нас в школе и учителя, о которых я не смогу сказать и пары теплых слов, но они появились у нас уже в старших классах, поэтому речь о них пойдёт позже.

Часть 16. Игорь Муратов в моей жизни

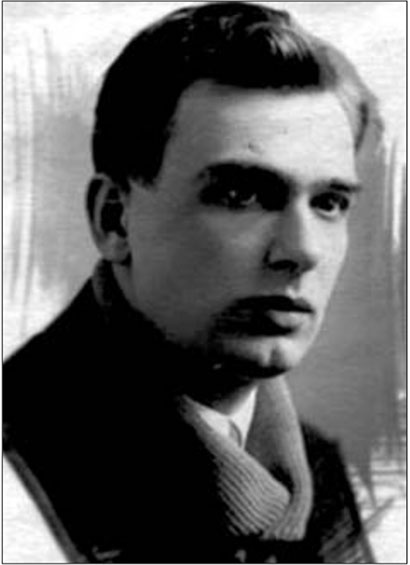

Рассказывая о своем детстве, естественно, нельзя не упомянуть о друзьях и близких людях, с которыми встречались, общались, ходили друг к другу в гости мои родители. Этим людям, которые оставили неизгладимый след и в моей жизни, я хочу посвятить несколько глав этих воспоминаний. Среди лучших друзей моего отца самым близким ему по духу был известный украинский поэт, прозаик и переводчик Игорь Леонтьевич Муратов. С него и его семьи я и хочу начать свой рассказ.

Игорь Леонтьевич Муратов, снимок 1948 г.

То, что я могу поведать читателям об Игоре Леонтьевиче, так или иначе связано с моим отцом Али-беком Заир-Беком, который в середине 1940-х гг., как я уже рассказывал, работал замначальника отдела искусств харьковского Облисполкома. Полагаю, что их знакомство, переросшее в многолетнюю дружбу, произошло, скорее всего, в 1946 году, вскоре после возвращения Игоря Муратова из Германии, где он был в плену. Несмотря на то, что Игорь был почти на 15 лет младше моего отца, их связывало много общего - врожденная интеллигентность, прекрасное образование, чуткое отношение к людям, любовь к искусству, замечательное чувство юмора.

Мой отец Али-бек Заир-Бек

Всё, что я знаю о биографии Игоря Муратова, я слышал или непосредственно от отца, или узнал из разговоров родителей и их друзей, лишь отдельные факты я уточнил позже, по биографической литературе. Отцом Игоря был профессиональный революционер, член партии эсэров Леонтий Муратов, приговоренный к смертной казни за покушение на полтавского генерал-губернатора. Леонтию удалось бежать из тюрьмы, и по подложному паспорту он оказался в Париже, куда вскоре приехала его невеста Евгения Розенбаум. Молодые люди зарегистрировали свой брак в мэрии Парижа, а в 1912 году у них там родился сын, которого назвали Игорем. После октябрьского переворота 1917 года семья с 5-летним сыном вернулась в Россию и оказалась в Харькове. Поэтому данные в Википедии и в некоторых других источниках о месте рождения Игоря Муратова (якобы - Харьков) не соответствуют действительности. Уже в советское время, после окончания профшколы, Игорь работал техником на промышленных предприятиях и одновременно учился на заочном отделении филологического факультета Харьковского университета, который окончил в 1939 году. Игорь рано начал писать стихи. Впервые его стихотворение было напечатано, когда юноше было всего 14 лет, а до начала войны было опубликовано уже несколько сборников его стихов. В 1934 году Игорь был принят в Союз писателей Украины.

Игорь Муратов в молодости

В 1939 году он был призван в Красную армию, стал участником советско-финской и Великой Отечественной войн. В 1942 г. он раненым попал в плен, находился в концентрационном лагере "Карлсхаген-1" на острове Узедом.

Игорь Муратов — боец РККА, 1939 г.

После освобождения, в сентябре 1945 года Игорь Муратов вернулся в родной Харьков, чудом избежав уже советского концлагеря, но само пребывание в плену ещё не один раз ему позже припомнили. Родные и друзья ничего не знали о судьбе Игоря, ходили слухи, что он погиб уже в первый день войны. Его возвращение живым было почти чудом, счастьем и радостью для его родных, близких и друзей. Сразу же после возвращения Игоря в Харьков произошла его встреча с красавицей Наташей Белецкой, с которой он был знаком еще до войны. Вскоре молодые люди поженились, а в 1947 году у них родился первенец — сын Алексей, через несколько лет — дочь Ольга.

Игорь Муратов и Наталья Белецкая

Примерно к этому времени относится эпизод, на котором хочется особо остановиться. Наташа после демобилизации из армии, а она, уйдя добровольцем на фронт, была медсестрой мобильного госпиталя, продолжила прерванную войной учёбу на отделении древних языков филфака Харьковского университета. Когда у неё появились проблемы с грамматикой латинского языка, помочь ей вызвался мой отец. Он окончил в 1916 г. известную еврейскую мужскую гимназию И.Г.Эйзенбета в Петрограде с золотой медалью. Подробней об этом рассказано в цикле очерков «Всемирная история одной семьи», уже опубликованном в ежемесячнике «Моя Америка». Любопытный факт: в этой гимназии так учили иностранным языкам и другим дисциплинам и так тренировали память гимназистов, что даже по прошествии более 30 лет, никогда не использовав эти знания, отец мог воспроизвести по памяти математические формулы, знал наизусть в оригинале все речи Цицерона против Катилины, читал книги на французском и немецком языках. Эти знания позволили ему консультировать студентку Белецкую по латинской грамматике! Вскоре Наталья окончила университет и уже сама успешно преподавала латынь вначале в Харьковском стоматологическом институте, а затем — в Фармацевтическом и Медицинском.

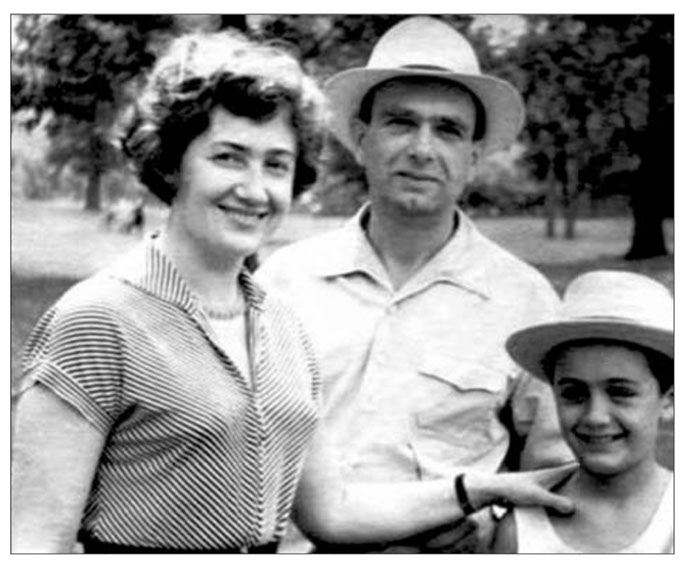

Муратовы с сыном Алексеем, 1950-е гг.

За свою относительно долгую творческую жизнь Игорь Муратов создал множество произведений различных жанров. Он автор 28 поэтических сборников, пяти повестей, одного романа, четырёх пьес, двух оперных либретто и двух киносценариев. Игорь Леонтьевич прекрасно читал свои произведения. Я присутствовал на двух его творческих вечерах - в Харьковской областной детской библиотеке и в городской филармонии. У него была необыкновенная манера чтения и общения с публикой: он читал свои стихи не наизусть, а держа в правой руке книгу или отпечатанные листы, изредка подглядывая в текст. Это производило впечатление доверительности и даже домашней обстановки. Муратовское грассирующее «р», именно грассирующее, а не картавое, было каким-то особенным и не воспринималось как порок речи, а даже украшало её. Может, эта грассировка была следствием общения в детстве с французским языком, ведь до пяти лет Игорь жил с родителями в Париже.

Когда мои родители ходили в гости к Муратовым, то всегда брали меня с собой. Их квартира была расположена на третьем этаже в знаменитом харьковском доме «Слово», в котором были квартиры писателей и других деятелей культуры — актеров, режиссеров, художников. (подробней — см. часть 3, «Дом ''Слово''»). Мне там всегда было интересно. У Муратовых была замечательная библиотека, в которой были не только подписные издания художественной литературы, но и чудесные книги и альбомы с репродукциями картин художников, видами зарубежных стран, грампластинки с различной музыкой и множество других интересных вещей, которые меня очень привлекали. Взрослые вели мирные беседы в гостиной, а я в кабинете Игоря Леонтьевича мог часами заниматься рассматриванием книг и альбомов. В этой семье общались между собой на красивом литературном украинском языке, почти ничего общего не имеющим с тем суржиком, на котором говорят многие харьковчане.

Игорь Муратов с дочерью Олей, Харьков, конец 1950-х гг.

Запомнился один эпизод, относящийся к лету или осени 1953 года. Так как я на 9 лет старше Алексея, сына Муратовых, мне было уже 15 лет, а ему только шесть, то мы, конечно, не могли быть «партнерами» по каким-нибудь играм. Но в тот день Лёше, видимо, захотелось похвастаться и он обратился ко мне: «А я вже вмiю читати та писати, тому що готуюся до школи!». «Напиши что-нибудь, Лёша!» - попросил я его. Он притащил из своей комнаты большой ящик с кубиками и выложил на паркетном полу по-украински: «ЛЬОША МУРАТОВ». «Молодец!» - похвалил я его...

Бывал я у Муратовых и на их замечательной даче в посёлке Зеленый Гай под Харьковом. Красота там необыкновенная: живописный пруд, липы, дубы, груша-дичка. Холм, на котором была построена дача, покрыт травой и цветами. Именно здесь, под грушей, соорудили столик с лавочкой, и Игорь Муратов там работал. Просыпался рано, делал зарядку и писал, писал. Наталья Андреевна, его жена, рассказывала, что большинство произведений последних лет было написано Игорем Леонтьевичем именно там, в Зеленом Гаю.

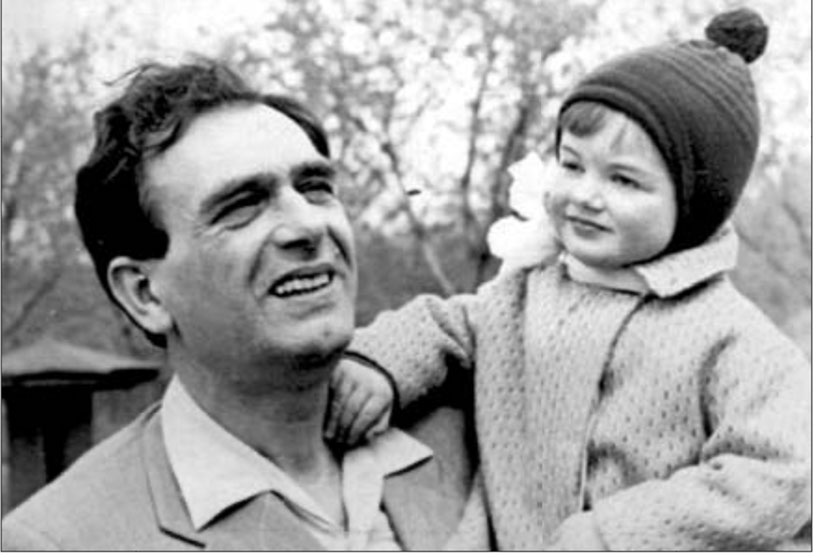

В знак уважения к своему старшему другу, Игорь после выхода очередного сборника своих стихов, всегда дарил моему отцу экземпляр с дарственной надписью. Когда в 1952 году за книгу «Буковинская повесть» Игорю Муратову была присуждена Сталинская премия третьей степени, это стало событием не только в их семье и у друзей, но во всей культурной, как теперь бы сказали, «тусовке» Харькове.

Игорь Муратов, «Буковинская повесть», Москва, 1952 г.

Отголоски этого события доходили и до меня. Летом 1952 года мы с мамой гостили у моих бабушки и дедушки в ленинградском Доме ветеранов сцены (ДВС). В это время Муратовы тоже находились в Ленинграде, видимо, отмечали это событие со своими российскими коллегами. Игорь и Наташа пришли в ДВС, принесли экземпляр только что вышедшего нового издания «Буковинской повести» в переводе на русский язык, и Игорь Леонтьевич, вынув из кармана авторучку, подписал книгу.

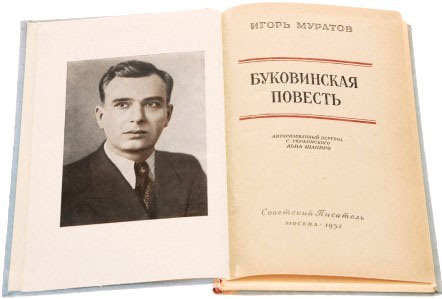

Автограф И.Муратова на книге «Буковинская повесть», Ленинград, июль 1952 г.

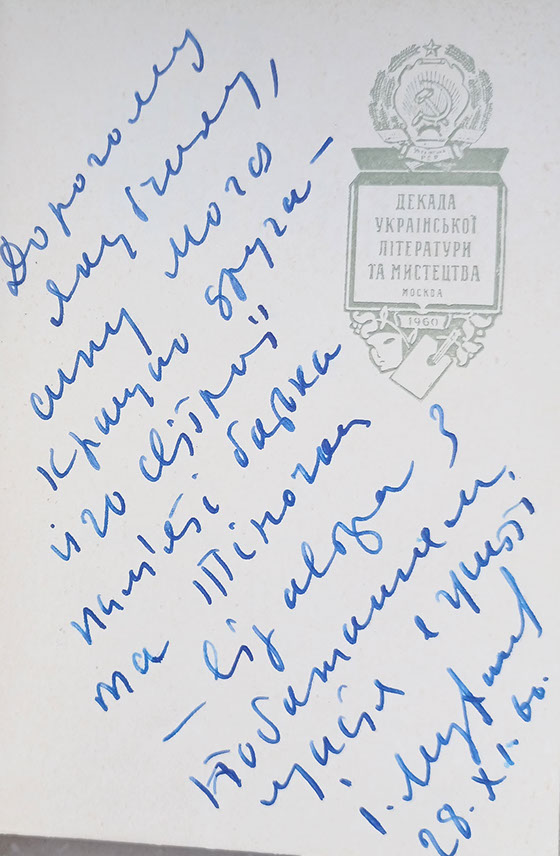

Это была не единственная книга с автографом автора, подаренная нашей семье. Игорь Леонтьевич часто дарил свои книги отцу, всей семье, мне лично. Я все их бережно храню... Так, на книге стихов, выпущенных к Декаде украинской литературы и искусства в Москве в 1960 г., Игорь Леонтьевич написал на украинском языке: «Дорогому Якубчику, сыну моего лучшего друга — его светлой памяти отца и Тиночке — от автора с пожеланиями счастья в жизни. И.Муратов, 28.ХI.60». (Тина, Тиночка — так называли друзья мою маму Татьяну Либакову).

В январе 1955 года Игорь Леонтьевич был командирован в Берлин, где был назначен главным редактором газеты «За возвращение на Родину!», издаваемую комитетом с таким же названием. Это было пропагандистское издание, направленное на добровольное возвращение бывших советских военнопленных и других «перемещенных лиц» в СССР. Вскоре к Игорю в Берлин приехала Наташа с сыном Лешей. Когда в ноябре 1955 года мой отец внезапно скончался от сердечного приступа, то Муратовы, по понятным причинам, не могли проводить своего друга в последний путь. Но и после смерти моего отца, мы с мамой поддерживали теплые отношения с Муратовыми, а, когда у нас была очень трудная жизненная ситуация, то они нам помогли, как морально, так и материально, за что я им сердечно благодарен.

Игорь, Наталья и Оля Муратовы, вторая справа — моя мама Т.Я.Либакова, Харьков, 1962 г.

Игорь Леонтьевич Муратов скончался 29 марта 1973 года на 61 году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Похоронен на Харьковском городском кладбище №2, кстати, совсем недалеко от могилы моих родителей.

***

P.S. Для тех, кто владеет украинским языком и хотел бы подробней ознакомиться с жизнью и творчеством украинского поэта и прозаика, переводчика, литературного критика и публициста Игоря Муратова, я бы порекомендовал им выпущенную в 2012 году харьковским издательством «Майдан» прекрасную книгу «На крилах Лiтани», сделанную с большой любовью, тонким пониманием и безупречным вкусом. Её составил сын писателя Алексей Игоревич Муратов. В книгу включены предисловия-мемуары составителя и вдовы Игоря Муратова, Натальи Андреевны Белецкой-Муратовой. Эта книга выложена и в Сети:

https://kharkiv-nspu.org.ua/wp-content/uploads/2012/09/Muratov_I_opt.pdf

(фотографии из личного архива автора)

продолжение следует

Комментарии

Анна Хавкина 12.01.2005 08:26 Якуб, каждый раз, читая твою летопись, остаюсь впечатленной твоей памятью, твоим архивом, стилем письма, это грандиозно! Для потомков оказываются самыми важными свидетельства частной жизни человека на фоне исторических событий. Спасибо тебе, дружок!

Elen 19.01.2025 12:54 Столько информации и поражает память ...Как здорово,что сохранились фото,книги с дарственной подписью.! Узнала много нового Ждём продолжения...

Анна 21.01.2025 01:52 Новая глава - продолжение уже знакомой нам предыдущей публикации истории семьи и хроники эпохи не уступает ей по силе и глубине. Блестящая память, богатые иллюстрации, личные и архивные, прекрасная тёплая манера изложения при знакомстве доставляют большое удовольствие читателям и поклонникам автора.

Soffa 22.01.2025 00:18 Не впервой знакомлюсь с творчеством автора, но каждый раз не могу удержаться от восхищения необыкновенной памятью, манерой изложения и теми маленьким и большими подробностями, которые позволяют почувствовать ту эпоху, окунуться в то время и ощутить эти события как бы здесь и сейчас. Ты словно погружаешься в то время и оно накрывает тебя с головой, унося в далёкое прошлое. Эта его манера делиться своими воспоминаниями, бережным отношением к прошлому не может оставить никого равнодушным.

Ирина 22.01.2025 03:39 Опять погрузилась в детские и юношеские годы автора и опять это чтиво заворожило меня. Столько мельчайших подробностей, столько представлено фотографий и документов. Я в полном восторге. Жду продолжения с нетерпением. Спасибо за ваш труд, который приносит радость и наполняет нашу жизнь.

Роман 23.01.2025 19:14 С огромным удовольствием и интересом прочитал очередные главы "Воспоминаний...". В очередной раз поражает энциклопедическая память и стиль изложения материала. Создаётся стойкое ощущение, что я тоже являюсь участником описываемых событий. Спасибо автору за то, что он смог сохранить свой архив, т.к. в наше время сделать очень трудно, и поделился с нами его частью. Желаю Якубу крепкого здоровья и продолжать радовать своих читателей.

Рита Крутер 24.01.2025 23: 32 Читая эти главы, переносишься в прошлое, в то прекрасное время детства, когда всё интересно и всё ещё впереди. Написано ярко, интересно, художественно. Жду дальнейшего повествования.

Ваш комментарий появится здесь после модерации

Ваш email-адрес не будет опубликован

Коммерческое использование материалов сайта без согласия авторов запрещено! При некоммерческом использовании обязательна активная ссылка на сайт: www.kruginteresov.com