РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ

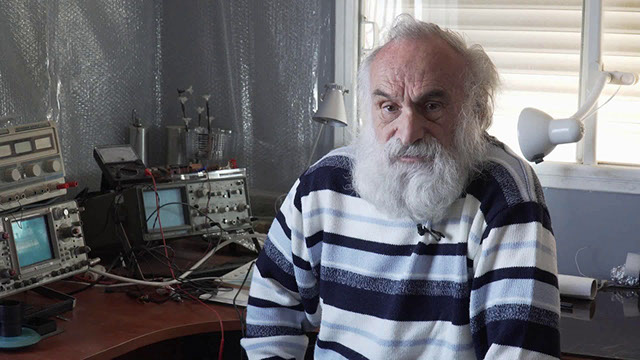

Александр Вильшанский

Александр Вильшанский

Проблема Добра и Зла

Регистрационный номер публикации 1035

Дата публикации: 15.02.2025

Сегодня общепризнано, что одного лишь «общенаучного» знания о мире недостаточно для того, чтобы обладающий им человек проявлял поведенческие реакции, отличающиеся от реакций низших животных (обладал так называемой «моралью»).

Религия (в силу необходимости) стала заниматься формированием морального облика человека задолго до возникновения самого понятия «наука». На первых порах делалось это, в основном, на базе легенд и сказок, впоследствии возникли более стройные, так называемые «религиозные» системы. Тем не менее, основа этих систем продолжала быть недоказуемой. И на протяжении последних 500 лет, параллельно с развитием научного метода познания усиливалось давление на религию со стороны атеизма – учения, отрицавшего религиозную картину мира.

В результате одновременно с невиданным ранее развитием научно добытого знания и технологий шло моральное разложение человеческого общества. Всё это вместе привело к двум мировым войнам, и ужасной по своей сути практике экспериментирования над массами людей в виде «социальной инженерии» (Пол Джонсон. «Современность» http://www.geotar.com/israpart/Jonson/indexpol.html). Есть мнение, что человечество при этом ничему не научилось, и бодрым шагом движется к третьей мировой войне.

Но мы с вами живём в счастливое для учёного время, когда хотя бы в какой-то степени можем попытаться реализовать стремление РАМБАМа если не совместить религию с наукой, то, по крайней мере, использовать науку для подтверждения некоторых прозрений мудрецов прошлого… Одновременно, конечно, мы рискуем разрушить довольно сложные «конструкции», схоластические умозаключения, которые возвели в свое время эти мудрецы для обоснования своих концепций. Кроме того более логичное объяснение текста Торы, избавленное от мистики, по нашему мнению, будет способствовать укреплению позиций разрабатываемого нами мировоззрения, дающего в руки человека компас и карту для успешного движения по «Дорогам судьбы»

***

Начнем мы с некоторых выводов из нашего изучения наследия великого иудейского мудреца, философа и врача – рабби Моше Бен-Маймона (РАМБАМа).

Метод, которым пользовался в свое время РАМБАМ, сегодня неприемлем из-за использования им схоластики. Схоластические споры восходят ещё ко временам древних, к обсуждениям вопросов типа: «существует ли небытие?» (иными словами «существует ли несуществующее»).

Причина существования схоластики – непонимание самой сущности обсуждаемого вопроса («Феноменология»). Схоластика – это спор до победного конца, в котором победителем признаётся тот, кто выдвинул возражение, не опровергнутое данным конкретным оппонентом (а не «неопровержимое вообще»).

Рассуждения схоластики внешне похожи на умозаключения логики. Напомню, что логическое умозаключение содержит в себе так называемые «предикаты» (на латыни) или «операнды» (на современном математическом языке) – это термины, с которыми совершаются логические операции. А сами эти операции совершаются с помощью «операторов» – правил использования операндов для составления логического утверждения. Совокупность логических утверждений называется «рассуждением» или «умозаключением».

Специфическая особенность схоластики состоит в том, что в качестве операндов (предикатов) используются не вполне определенные понятия.

Аристотель (создавший свою «Логику») и его первые последователи считали, что с помощью строгих логических умозаключений можно получить всё знание о мире, не прибегая к помощи эксперимента. А в те времена (и даже ещё во времена РАМБАМа – 13– й век!) опыт не считали убедительным доказательством чего-либо в силу понимания, что наши чувства нас часто обманывают. Учёные того времени находились под сильным впечатлением убедительности геометрических доказательств эвклидовой геометрии, и утверждали, что логику можно использовать с ЛЮБЫМ предикатом, с любыми операндами.

Этот подход, вначале развивавшийся довольно успешно, встретил затем сопротивление со стороны возникшей в первые века эры христианской церкви. Поскольку религия провозглашала и утверждала недоказуемое, то возникла опасность, что с помощью логики её положения могут быть опровергнуты.

Однако, через некоторое время выяснилось, что «Логика» Аристотеля даёт достоверные выводы только в случаях, когда и если используемые в умозаключениях понятия сравнительно точно определены. Чем хуже (меньше) определены понятия, тем менее достоверным оказывается вывод. При этом само умозаключение КАЖЕТСЯ построенным совершенно безукоризненно логически. Это совершенно меняло отношение Церкви к Методу. Аристотель был вознесен «на щит» как выдающийся мудрец всех времен и народов, и вплоть до нового времени его методика внедрялась в умы богословов и метафизиков как основа мышления. И до самой эпохи Возрождения «отцы церкви» препятствовали любым антиаристотелевским движениям мысли.

Увы им! В настоящее время эта трудность преодолена; подобные методы и системы «доказательств» оными уже не признаются, а, следовательно, для современного человека становятся принципиально невозможными подобные пути рассуждений; и даже Кант не избежал этой участи.

Представления о мире у РАМБАМА – аристотелевские. Сегодня совершенно немыслимо рассуждать о природных явлениях в терминах «Огонь, Вода, Воздух, Земля», говорить о свойствах вещей с «присущей им необходимостью и возможностью», и так далее в том же духе.

В наше время научные знания о мире считаются ЗНАНИЕМ, если они получены так называемым Методом Научного Познания (МНП), включающего в себя цепочку «догадка (озарение, постижение) – гипотеза – эксперимент – теория», и далее по тому же повторяющемуся время от времени циклу. Современное Знание это, по существу, ТЕОРИИ.

Знание же текстов (даже священных) в наше время собственно ЗНАНИЕМ не называется, так как из них, даже при блестящем знании языка, на котором они написаны, извлечь так называемую «Истину» нельзя по указанной выше причине – неопределенность терминологии. Всегда возможно (как мы это очень часто видим у РАМБАМа, и как он сам об этом говорит) дать тексту множество толкований, зачастую диаметрально противоположных и потому противоречивых, ибо текст (намеренно или уж так получилось) часто выглядит как выражение типа «Казнить нельзя помиловать». А ЗНАНИЕМ в современной науке и жизни признаётся лишь вполне однозначное понятие о предмете – ТЕОРИЯ.

Сегодня обычному (каждому) человеку для повседневного употребления нужна если не теория, то ГИПОТЕЗА, которую он мог бы проверить сам. Ведь даже до того дошло, что религиозные философы объявляют нам, что мы, физики, – тоже люди верующие, так как верим в вещи, которые никто не видел.

Глядя на современные физические теории типа «теории струн», следует признать, что для подобных заявлений у философов есть серьезные основания.

Что же можно предложить нынешнему интеллектуалу в качестве моральной основы его существования? Мы не можем возвращаться на 500 лет назад, незачем. Как говорил генерал советской разведки Л. Шебаршин: «Незачем возвращаться в прошлое. Там уже никого нет!» Лучшие умы там уже всё перекопали и ничего не нашли. Они использовали тупые орудия труда и копали не в тех местах.

Мы должны пользоваться НАШИМИ методами. Методами точ-ных логических умозаключений и достижениями современной науки (а то и ее передового края).

***

Что же мы все-таки учим из наследия РАМБАМа? А вот что…

а) Что в тех случаях, когда перед РАМБАМом возникали трудности, он не стеснялся переходить к ЭКЗЕГЕЗе, то есть давать собственную интерпретацию текстам, выходящую за рамки общепринятого.

б) Там, где это возможно, РАМБАМ пытается использовать новейшие данные науки о природе.

в) Рамбам не говорит прямо, но Кант с ним согласен – понятие о Боге необходимо для того, чтобы люди не перегрызли друг другу глотки.

***

РАМБАМ (и критикуемые им «мутакалимы» – сторонники учения «Калам») занимались ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ Существования (или Бытия, как угодно) Вс-вышнего через факт сотворения мира. Вообще-то говоря, это не имеет большого значения. Ну, сотворил так сотворил, доказать это если и возможно, то лишь с помощью схоластики; и если схоластический метод (уже) не признается адекватным, то и делу конец – доказать ничего невозможно.

Другое дело – отношения между Вс-вышним и Человеком, которые вытекают из «Ган-Эденской истории» (Тора) и накладывают отпечаток на судьбу человечества независимо от Дарования Торы (!) (хотя мы знаем о ней только из Торы). Но для поддержания «имиджа» Вс-вышнего в этой истории нам придется сильно поднапрячься.

«Ган-Эденская история»

«О ты, который приступает к умозрению с начатками мысли и случайными догадками, который мнит, будто способен понять Книгу, назначенную быть руководством от первых до последних, просматривая её в один из часов досуга между пиршествами и любовными утехами, как читают какие-нибудь исторические хроники или книги стихов! Соберись с мыслями и сосредоточь своё внимание, ибо дело обстоит не так, как показалось тебе в начале размышления…»

РАМБАМ, «Морэ Невухим», гл.2

Поскольку не все учили Тору систематически, я вначале должен напомнить в общих чертах картину, описанную в Торе на её первых 15-ти страницах (Берешит).

Описываются там два отдельных сюжета. Картина первая – сотворение мира вообще, включая и сотворение людей. И в этом процессе Вс-вышний (называемый по тексту Торы «Элохим») творит Человека (понимай – человечество, из Торы это ясно) «по образу и подобию своему».

При этом многие мудрецы отождествляют термин «Элохим» с понятием «Силы Природы», так что остаётся непонятно, в каком именно смысле и каким таким «Силам Природы» должен соответствовать человек по образу и подобию. Открывается широчайший простор для домыслов и спекуляций. Наиболее подходящим для нас является устоявшееся в традиции объяснение, что образ и подобие в том, что и Элохим – Творец, и Человек – творец. Но и это объяснение кажется «притянутым».

А вторая картина описывает, как некий «Яхве Элохим» насадил сад в Ган-Эдене, ПРОИЗВЁЛ (йацар – ивр.) человека (АДАМА) и так далее… И ни о каком «образе и подобии» там не упоминается. И это важно.

Переводчик, вслед за РАМБАМом разъясняет, что у этой истории можно усмотреть по меньшей мере два аллегорических смысла – как отношения между Богом и Человеком, и как отношения между Богом и человечеством, которое олицетворяется Адамом.

Тот, кто придумал, что в Торе якобы нет времени, скрыл свое непонимание описанной в ней истории. Время там как раз есть. И вначале Элохим создал, именно СОТВОРИЛ (бара – ивр.), «Человека», «мужчиной и женщиной сотворил Он их».

И только впоследствии Яхве Элохим «насадил Сад в Эдене, и поместил туда человека, которого…» что? …йацар (ивр.). (Берешит 4:7). Произвёл. И называется этот человек по-прежнему АДАМ. Как и те, которые были сотворены (аса, бара – ивр.) ранее.

И вот это слово ЙАЦАР даёт нам первый ключ к пониманию рассказа. АДАМ, которого Яхве Элохим СДЕЛАЛ в Ган-Эдене, не имеет никакого отношения к тем людям, которых Вс-вышний СОЗДАЛ (бара) на Земле при сотворении мира в предыдущих разделах «Берешит».

Тут, возможно, следует немного отойти от штампов. В религиозных школах учат, что БАРА (иврит) – это СОТВОРЕНИЕ ИЗ НИЧЕГО. Но БАРА это не просто «создал из ничего». БАРА означает, что нет ответа на вопрос, почему и как всё это появилось. Неизвестно из чего! НЕИЗВЕСТНО. И только.

Наилучший пример этому дает В. Турчин в своей книге «Феномен науки», где он в самом начале кратко описывает возникновение нашего мира. Он пишет, что последовательно возникли… появились… образовались… те или иные вещества или существа, но нигде не объясняет, КАК, каким образом это происходило.

http://refal.net/turchin/phenomenon/chapter01.htm

Все эти термины (практически – эвфемизмы) эквивалентны одному слову «БАРА» в иврите.

А ЙАЦАР – вполне очевидно, есть результат деятельности существа физического, реального, потому как «ПРОИЗВЕЛ». (И именно так и толкуют равы это слово!) И даже понятно, из чего – из элементов Таблицы Менделеева («из праха земного» в некотором смысле) – с этим согласны даже современные раввины.

На эту же мысль наводит и разница в именах Вс-вышнего, замеченная уже очень давно – ЭЛОХИМ и Яхве Элохим. Яхве Элохим – он именно ЙАЦАР. Он произвел. А Элохим – всегда БАРА или АСА (сотворил или сделал).

Таким образом формулировка «Бог создал» есть просто форма ухода от вопроса, каким образом произошёл мир. Ну и ладно, если бы дело было только в этом…

Большой вклад в «понимание» этой проблемы внесла дискуссия 19-го века о якобы многих авторах Торы. Разница в терминологии была объяснена различным авторством различных участков текста. А дело, скорей всего, вовсе не в этом.

Далее я вынужден перед вами извиниться за то, что мне некоторое время придется морочить вам головы множеством взаимно противоречивых мнений выдающихся мудрецов прошлого, пытавшихся хоть как-то понять всю эту историю, которая случилась в Райском Саду, и её «подноготную». Но иначе мы не сможем оценить всех преимуществ, которые нам даст новый подход к описанным в Торе событиям, да и к Торе вообще.

В НАЧАЛЕ…

Для ясного понимания дальнейшего рекомендуется ознакомиться с текстом Торы (который легко можно найти через GOOGLe).

Начнем с того, что попытки логически понять общеизвестную историю «грехопадения» Адама и Хавы (Евы) привели лишь к тому, что были написаны буквально тысячи книг с целью так или иначе объяснить, что за история произошла в «Райском саду» (на языке иврит «Ган-Эден», а в вольном созвучном переводе на русский – «Сад Эдема»). Тем не менее, как обычно, к единому мнению комментаторам прийти не удалось. Мы, современные люди, не видим логики в действиях Вс-вышнего, как они описаны в Торе, вернее сказать, в том, как их толковали во все времена.

Если Он хотел мира в Эдене, незачем было провоцировать Адама и Хаву. Он вполне мог сделать как-то иначе, чтобы не возникла ситуация непослушания, за которую Адам и Хава были наказаны, причём вовсе не так, как было обещано; Вс-вышний обещал, что они умрут «в день, когда поедят с Древа Познания Добра и Зла», а Сам изгнал их в вечную ссылку, как бы нарушив собственное обещание.

Перевод, как это часто бывает, неточен. Именно сказано в Торе – «В день, когда поешь от него МОТ ТАМУТ» Перевод Бранновера: «Как только вкусишь от него, должен ты умереть». Иногда МОТ ТАМУТ переводят как «смертию умрешь».

На самом деле Он ничего не нарушил. Он лишил их бессмертия, как мы увидим далее, но отсрочил смерть на тысячу лет. Но кто виноват, что прямолинейность мышления Адама и Хавы не позволила им рассмотреть всех вариантов? Дети, они и есть дети. (Объективности ради следует отметить, что смерть была заменена ссылкой в «трудовой лагерь с отягчающими условиями содержания» – то бишь НА ЗЕМЛЮ).

Существуют десятки объяснений поведения всех персонажей. И все-таки выглядит Вс-вышний во всей этой истории как-то «не очень...» с нашей точки зрения. Немыслимо, чтобы Всесильный и Всеведущий Вс-вышний мог чего-то опасаться настолько, чтобы так поступить, или чего-то не предвидеть. А Адам и Хава – такие наивные, неопытные... Некрасиво.

Кроме того, угрожать им смертью за непослушание? В Ган-Эден вообще никто не умирал, по общему мнению мудрецов. Как-то нелогично... неубедительно. Только полный недоумок будет «объяснять» двухлетнему ребенку, что электричество в розетке может его убить. Ребенок никогда этого не поймет, у него нет опыта. И поэтому, с большой вероятностью, в тексте отсутствует место, объясняющее, каким образом Ему удалось все же растолковать Адаму степень опасности.

Значит?

Значит, историю эту надо понимать совсем иначе. Но сначала – о «классическом подходе».

***

Философическая аллегория

Некоторые мудрецы говорят, что возможный смысл истории о «грехопадении» состоит в том, чтобы показать человеку, что он не должен позволять себе судить о действиях Вс-вышнего, не имея реальной возможности определить разницу между «Добром и «Злом».

(Что такое Добро и что такое Зло – нигде не объясняется, кроме как в книге Алтер Ребе «Тания», да и то не с первых страниц.)

Конечно, этот рассказ – аллегория, смысл которой (по мнению мудрецов) в том, что Человек не может надеяться сделать правильный выбор в своих поступках, руководствуясь только лишь известной ему информацией. Поскольку эта информация ограничена, Человеку может быть неизвестна существенная её часть. Другими словами, нельзя на все сто процентов быть уверенным, что твои действия не принесут больше вреда, чем пользы. Даже если ты действуешь с самыми лучшими намерениями.

Поэтому Вс-вышний предупредил Адама, что определенных действий делать НЕЛЬЗЯ. КАКИХ ИМЕННО? А таких, о которых сам Бог ему сказал, что нельзя. Человек же проявил так называемую «свободу воли» (а на самом деле – непослушание), не прислушавшись к «указаниям сверху». Так говорят мудрецы…

Здесь надо сразу остановиться и вспомнить, ЧТО говорил РАМБАМ об этой самой «свободе воли». А говорил он, что ответ на этот вопрос «не могут вместить в себя все океаны мира». То есть непонятно, о чем вообще речь – типично схоластический подход. Отметим для себя, что, видимо, поэтому вопрос о свободе воли во все века был кардинальным вопросом всех философий, каждая из которых давала свой ответ на него. Потому что неизвестно, о чём речь…

Современные же религиозные философы считают, что, предупреждая Адама, Он имел в виду самый худший, с Его точки зрения, случай – что в результате неправильной оценки своих действий, без учета рекомендаций Вс-вышнего и его интересов, Адам может так повести дело управления своим хозяйством, что доведёт до уничтожения вверенный ему мир. Эта точка зрения в наше время чуть ли не общепринята: на иврите слово Адам означает «человек», а вовсе не конкретное имя. Речь шла о человечестве в целом. И, между прочим, по мнению многих ученых, всё к тому идёт.

Но ведь Адам был создан не для того, чтобы УПРАВЛЯТЬ миром! Он обязан был только «работать и охранять» (уж это чётко сказано в Торе!). А управлять миром – дело вышестоящей инстанции!

Но на промежуточном этапе, пока до катастрофы дело не дошло, человечество, отказываясь принимать в расчет не только советы Вс-вышнего, но и само Его существование, вынуждено «работать в поте лица своего, добывая хлеб свой». Потому что, не умея самостоятельно отличать Добро от Зла, не понимая, что вредно, а что – полезно (причем в дальней перспективе), человек вынужден непрерывно исправлять свои ошибки, тратя на это всю свою жизнь. Поскольку при этом на общение с Вс-вышним у него практически не остается времени, человек для Б-га фактически умирает, что Он, по мнению некоторых философов, собственно, и имел в виду, когда говорил Адаму: «Вы умрете, если будете есть с этого дерева». Вот такое довольно-таки сложное умозаключение.

Это, так сказать, философско-аллегорическое объяснение истории, рассказанной Вс-вышним Моисею на Синае. При таком понимании снимаются кое-какие противоречия. Но, увы, далеко не все! Возникает множество вопросов, и на каждый вопрос мудрецы находят не меньше трёх ответов, и на каждый ответ возникают ещё вопросы... И так далее, и так далее. Весь этот процесс мудрецы называют «Изучение Торы». Ясно, что при таком положении дел вообще никогда нельзя получить определённого ответа, но в этом-то как раз и весь смак – получается, что изучение Торы конца не имеет, из чего следует, что Тора – бесконечна, как сама жизнь и само мироздание. А раз так, значит в ней есть ВСЁ! И значит, нужно изучать только её, а все остальное – лишнее. И это вовсе не преувеличение; именно так считают духовные лидеры современного ортодоксального иудаизма.

В частности, вышеприведённое «философическое» объяснение по-видимому, сознательно уводит читателя от написанного в Торе! Ведь Древо Познания Добра и Зла на то и Древо Познания по прямому смыслу, что, поев его плодов, человек как раз становится способным различать между Добром и Злом, оценивать правильность своих поступков… НО… С ЧЬЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ?

Ответ прост – с точки зрения Того, кто это дерево посадил и вырастил. Ведь ЗАЧЕМ-то оно Ему было нужно? С точки зрения Вс-вышнего, конечно. А не со своей собственной «адамовской» точки зрения!

Добро и Зло в Торе

История Адама и Хавы представляется одним из самых таинственных мест в Торе, и одновременно «ключевым» местом; не случайно же повесть о возникновении человека на Земле начинается именно с неё. И ни одно из известных объяснений этого места мне не кажется убедительным. А ведь обсуждается важнейший вопрос – о Добре и Зле!!!

Кое-кто из мудрецов берёт на себя смелость утверждать, что человек (Адам) был создан уже со способностью различать между Добром и Злом. Но тогда при чем же тут дерево познания Добра и Зла? Ведь только, поев от плодов его, Адам и Хава смогли определять, что хорошо, и что – плохо? Поэтому такое объяснение неудовлетворительно.

Однако действия Адама и Хавы рассматривались Б-гом как грех! Если действие «поесть плодов с дерева добра и зла» означает научиться различать между Добром и Злом, то это значит, в свою очередь, что Б-г создал человека вначале без этой способности, приравняв его к животным созданиям, также лишенным этой способности. И это значит, что Б-г вначале не имел в виду создать человека, наделенного этой способностью. («Работать и охранять должен был этот Человек».) Б-г оставил за Собой право решать, что хорошо и что – плохо. Вспомните, при сотворении мира: «И увидел Б– г, что это – хорошо». Значит, понятия «хорошо» и «плохо» существовали задолго до появления Человека (если понятия вообще могут существовать сами по себе, а не в голове у кого-то). Право оценки всегда оставалось в компетенции Б-га просто потому, что для того, чтобы решить этот вопрос правильно в каждом конкретном случае, необходимо знать все последствия наших действий. А в пределах нашей компетенции это невозможно, у нас нет достаточного количества информации.

Чем же человек отличался от животных? Только одним – наличием более высокоразвитого мозга, и связанной с этим способностью говорить. «Говорящее животное» – так обозначают обычного человека нынешние каббалисты. Правда, такая способность, как может показаться, была и у Змея (Нахаш – ивр.), который разговаривал с Адамом и Хавой. Чтобы преодолеть это противоречие мудрецы предложили «объяснение», что Адам и Хава понимали язык животных, и змей говорил с ними на своем языке. Но в Торе об этом прямо не сказано. Значит, может быть и другое объяснение.

***

Создав человека, Б-г создал существо с высокоразвитым мозгом, позволявшим ему заниматься всякого рода деятельностью, выходящей за рамки удовлетворения естественных потребностей. Так, он давал имена животным, что, вообще говоря, в тот момент никому особенно не было нужно, в том числе и самому Господу Б-гу. Его занятие могло быть классифицировано как невинное развлечение. Не влияло это никак на поддержание порядка в Ган-Эден. Не было у Адама никакой необходимости различать между Добром и Злом. Потому что Добро и Зло – это оценка поступков. Звери не могут делать Доброе и Злое, это ясно, они созданы с определенными инстинктами, моделями поведения, и за свои поступки даже перед Б-гом не отвечают, потому что Он их создал такими. Добро и Зло – это оценка человеком и Вс-вышним чьих-то поступков (в том числе и своих) по отношению к другому разумному существу. А в момент совершения так называемого «греха», кроме Адама, Хавы, Змея и самого Б-га, в Ган-Эден вообще никаких разумных существ не было (если верить мудрецам)!

Согласно Торе, Человек (Адам), изготовленный Б-гом с определенными способностями, был создан и для вполне определенной цели: «И поместил Господь Б-г Яхве Элохим Адама в Ган-Эден – возделывать его и охранять». Таким образом, перед Адамом была поставлена цель, отличная от назначения других животных. И выполнять это свое предназначение Адам мог только с помощью своего разума. Тем не менее, многие комментаторы (как средневековые, так и современные) утверждают, что в Ган-Эден вообще работать в нашем понимании было не нужно (а тем более «возделывать!») Стоило только подумать о чем-то, и ЭТО само собой материализовалось. Так что «возделывать» вроде бы не было никакой необходимости. Даже если под словом «возделывать» понимать «работать». Но тогда как все это понимать?

***

Да и вторая функция («охранять») тоже не вполне ясна. Охранять можно от кого-то и от чего-то. Чтобы «охранять», нужна какая-то причина, нужна угроза. Никакой такой особенной причины «охранять» мы в это время в Торе не замечаем. И поэтому-то некоторые мудрецы пришли к фундаментальной мысли, что охранять Сад Адам должен был… от себя самого! Ибо мог разрушить только что созданный мир.

П. Полонский уподобляет Адама оператору, сидящему за пультом ядерного реактора Планеты. Мудро... Красиво... Но при этом религиозный философ Полонский как-то «забывает», что Человек не мог разрушить мир в принципе, потому что создать этот мир мог только Всесильный, и без Его ведома ничего в этом мире не происходит (по утверждениям самих же мудрецов).

Согласно Торе, на «Шестой день» Вс-вышний создал людей, которым повелел овладевать землею и плодиться. О саде «Ган-Эден» речь заходит уже ПОСЛЕ описания цикла создания Мира. Мудрецы вполне справедливо отмечают, что это – нормальное явление для Торы, она постоянно возвращается к тем или иным событиям; а наша задача – понять, почему это так. Но почему именно в этом месте следует считать, что Тора прервала повествование? Ведь в тексте Торы нет даже знаков препинания, он сплошной! А потому, что иначе не удаётся объяснить вышеуказанного противоречия – создания Адама на фоне уже существовавшего, плодящегося и размножающегося человечества. Просто клубок противоречий! Спрашивается, как же можно идти далее этого места по Торе, если мы не понимаем самой основы, сути «Первого действия»?

***

В этом месте мы должны отойти от толкований мудрецов, и предположить, во-первых, самое простое – что процесс повествования в Торе после Седьмого Дня не прерывается, а продолжается. А это значит, что Ган– Эден был создан не для первого человека, а уже на более позднем этапе!

***

И зачем же тогда было сажать в Ган-Эден это самое «Древо» (да еще не одно, а два – там ещё «Древо Жизни» фигурирует), да ещё на самом видном месте (посередине)? Кто вообще ел его плоды?

Выходит, что само по себе поедание плодов с Древа Познания Добра и Зла не влекло за собой наказания (как старательно пытаются нам вбить это в голову некоторые). Дети (Адам и Хава) сразу не умерли, как им обещалось. Опасно было почему-то, что после этого Адам станет жить вечно. А это, видимо, не входило в расчёты Яхве Элохима (хотя что же это тогда за Всеведущий такой!?) И ведь это было обставлено как преступление, то есть в чистом виде «подстава». Ведь когда Он предупреждал Адама, Он ему смертью грозил!

***

Согласно тексту Торы, поев от Древа Познания (Добра и Зла), Адам стал равным Самому Яхве! И, если бы продолжал употреблять плоды Древа Жизни, то мог бы быть вечным, будучи одновременно материальным созданием! То есть даже встать (как бы) над ангелами. То-то, согласно одному из мидрашей, ангелы настойчиво отговаривали Яхве от изготовления Адама. Конкуренция, что ли есть между роботами?

Но зачем Вс-вышний спровоцировал Адама? Почему не поставил непробиваемый заслон? Что, другого способа не существует защитить любимое дерево от посягательств браконьеров? Тем более, что пока мы всё ещё не понимаем, что это за Древо такое там росло?

Какой же Он после этого Всеведущий?! А если знал, то зачем нужна была эта провокация? Так что пока у нас во всей этой истории Яхве Элохим только «теряет очки»…

Примечание. Алтер Ребе считает, что Добро – это стремление выполнять заповеди Торы. А Зло – стремление к запрещенному То-рой. Но ведь Адам и Хава Тору не учили! Тора была дана НАРОДУ! А не отдельным людям. Следовательно, Добро и Зло от Древа Познания Добра и Зла – это что-то совсем иное!

Положим, если человек поел от Древа Познания Добра и Зла, он стал в этом отношении равным Богу, и бессмертие у него почему-то следовало отобрать. Что и было сделано. Но способность различать между Добром и Злом у него ведь осталась?! Ее не отобрали! Другое дело, что эта способность по каким-то причинам делала его непригодным на роль работника и охранника в Ган-Эдене. Да и мозги у него остались, и он мог продолжать работать в фирме «Ган– Эден» (хотя и непонятно – зачем, все равно там никто не работал).

Так вот вопрос – сохранилась у него эта способность к различению Добра и Зла после изгнания? Видимо – да. Тогда чего добился Яхве этим изгнанием? Устранил конкурента? Но почему он его не уничтожил? Зачем ещё к тому же и землю проклинать?

Может быть, Яхве Элохим сказал Адаму и Хаве: «Вы умрёте», уже заранее имея в виду, что в случае нарушения запрета Он выгонит (должен будет выгнать) их из Ган-Эдена, и потому лишит доступа к Древу Жизни?

Но разве можно давать указания подчиненным, не объясняя существа дела? Можно. Если ты уверен на сто процентов, что подчиненный выполнит твой приказ как робот.

***

И еще ВОПРОС: «Почему нельзя совместить вечную жизнь (да еще в раю) с пониманием «Добра и Зла»? Разве те, кто не гонятся за наслаждениями, живут дольше остальных?»

На этот вопрос в рамках «классического» понимания текста Торы ответ, похоже, найти довольно трудно. Потому что никак не связана, видимо, продолжительность жизни ни со способностью сострадания, ни с наличием души, ни со способностью предвидеть будущее.

Фабула Торы, с одной стороны, утверждает представление о Боге как о некоей ужасной карающей силе. Ведь с момента сотворения человека (а мы ещё не так далеко ушли по Торе) пока еще ниоткуда не следует, что Вс-вышний Всеблаг. Наоборот, он предстает перед нами именно таким, каким его видел Моше – Всемогущий, Скорый на расправу, Страшный, Ужасный, Грозный. Но Справедливый, хотя и в том только смысле, что свои благодеяния в отношении ЕГО НАРОДА (а не отдельного человека) Он обусловливает полным повиновением Его требованиям. Однако какой смысл в этих требованиях, если Цели Вс-вышнего неисповедимы, да и пути Его – тоже? С другой стороны, фабула Торы заставляет нас усомниться в адекватности толкований, предлагаемых нам мудрецами.

Поэтому пока ещё не вполне ясно, почему Вс-вышний запретил человеку жить вечно, или хотя бы тысячу лет? (Кстати сказать, первые потомки Адама жили примерно столько).

Разве Вс-вышний не настолько всесилен, чтобы мгновенно скорректировать любой промах человека, любое его неправильное действие, если оно противоречит идее ДОБРА И ЗЛА, как это понимает Сам Вс-вышний?

Почему не установить прямой канал связи с человеком (а именно это и делается в конце нашей работы), чтобы корректировать его действия с учетом точки зрения Вс-вышнего? Зачем заставлять человека действовать методом проб и ошибок?

Современному человеку, знакомому с теорией автоматического регулирования процессов, «такой» мир представляется весьма убогим творением при всей его сложности. Если в Системе отсутствуют каналы регулирования (прямые и обратные), то такая Система долго не протянет. А она существует уже миллионы лет. Значит?

Значит, убоги наши представления о ней, изложенные в толкова-ниях мудрецов, а не структура самой Системы!

Стало быть, из самой этой истории однозначно следует – ТАКОГО Вс-вышнего не существует. При Живом (материальном) Боге ТАКОГО просто не могло произойти.

Таким образом, мы приходим пока не к доказательству Существования или Бытия Бога, а именно к пониманию невозможности существования ТАКОГО Бога, к невозможности для нормального (с нашей точки зрения) Вс-вышнего совершать подобные поступки.

По моему нескромному мнению, подчинённые все-таки должны понимать цели и методы руководства. Иначе они превращаются в роботов, а именно это и отрицается мудрецами по отношению к Человеку!

Конечно, кому нравится быть роботом, тот со мной не согласится.

Что мы ещё отсюда учим? Что, имея дело с герменевтическим текстом, допускающим множество толкований, вряд ли возможно восстановить истинную, реальную картину. Поэтому экзегеза (со-гласно РАМБАМу – выход за рамки общепринятых представлений) является единственным правильным выходом из положения. Мы должны нарисовать картину сами, следя только за тем, чтобы в нашей логической «системе координат» было минимальное количество нестыковок и противоречий, и чтобы извлекаемая из рассказа мораль была, так сказать, «максимально человечной» и одновременно соответствовала бы Торе!

Этим мы теперь и займемся…

(Продолжение следует.)

Комментарии

Ваш комментарий появится здесь после модерации

Ваш электронный адрес не будет опубликован

Коммерческое использование материалов сайта без согласия авторов запрещено! При некоммерческом использовании обязательна активная ссылка на сайт: www.kruginteresov.com