Часть 17. Мой друг Наум Аврутин

РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ

Якуб Заир-Бек

Якуб Заир-Бек

Далёкое - близкое

Вспоминая своё

детство...

Регистрационный номер публикации 1038

Дата публикации: 16.02.2025

Читателям несомненно хорошо знакома эта песня Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского:

„С чего начинается родина?

С картинки в твоём букваре

С хороших и верных товарищей

Живущих в соседнем дворе...“

У меня тоже были хорошие и верные товарищи, друзья детства, но жили они не в соседнем дворе, а в одном со мной доме и даже в одном подъезде! Вот, так мне повезло в жизни!

В первом подъезде дома №17 на ул. Гиршмана, о котором я подробно рассказал в 4-й главе этих воспоминаний, кроме меня, жили еще пять моих сверстников. Конечно, не все они были моими друзьями, но двоих из них я считаю именно «хорошими и верными товарищами».

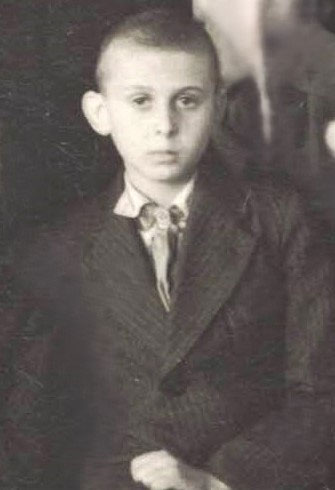

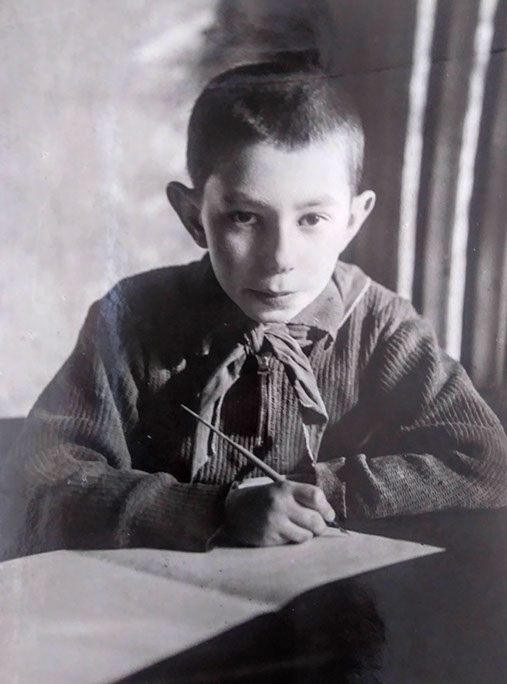

Одним из них был Наум Аврутин. Нюма был не только моим соседом, но и одноклассником, мы учились с ним вместе с первого по десятый классы. Жил он на четвёртом этаже в такой же квартире, как и я, но в других комнатах. Квартиры наши были коммунальные, пятикомнатные, но у Аврутиных было двое соседей, а у нас – трое. Мы с Нюмой часто ходили друг к другу в гости, играли в различные настольные игры, в детское домино, в лото, в шашки, „в Чапаева“ и прочее.

Нюма Аврутин в детские годы, снимок 1949 г.

У них была относительно большая и, по тем временам, довольно обеспеченная семья. Нюмин папа, Григорий Наумович, был директором фабрики художественных изделий, а мама – зубным врачом. В их большой светлой комнате с эркером, в которой мы с Нюмой часто играли, на стенах висели вполне приличные копии картин известных мастеров кисти, выполненные на фабрике у Григория Наумовича художниками-копиистами. Но «гвоздем программы» был портрет нюминой мамы Эсфири Яковлевны, выполненный как «реплика» известного полотна Владимира Боровиковского «Портрет Марии Лопухиной». В тот период, когда мы учились в пятом классе, нюминой маме было чуть меньше 40 лет, но художник изобразил её намного моложе, приблизив к «оригиналу». Но та же поза с левой рукой, опирающейся на доску, такой же поворот головы, тот же пейзаж с березками за спиной. Я уже видел к тому времени этот портрет Боровиковского в Третьяковской галерее, поэтому постоянно рассматривал картину у Нюмы дома, мысленно сравнивая их...

Владимир Боровиковский, «Портрет Марии Лопухиной», ГТГ

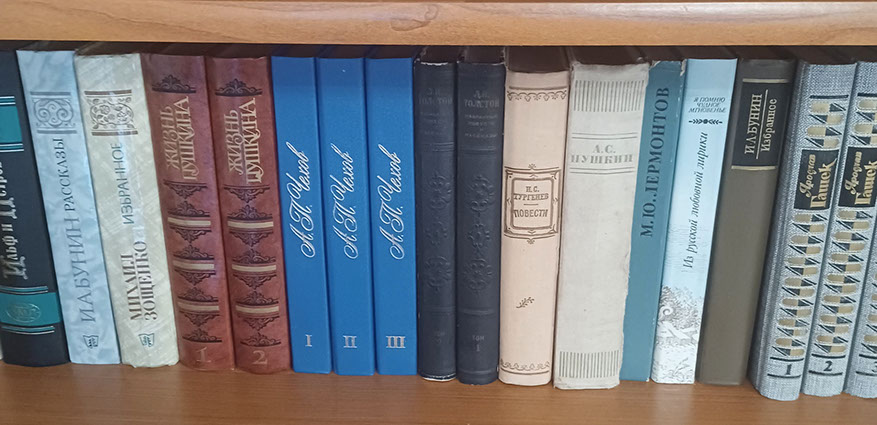

Отец Нюмы был библиофилом, и у них дома была шикарная, по тем временам, домашняя библиотека с большим количеством книг и альбомов по изобразительному искусству, скульптуре, графике. Думаю, что корни эрудиции Нюмы по вопросам живописи, скульптуры, архитектуры надо искать именно в этой библиотеке его отца.

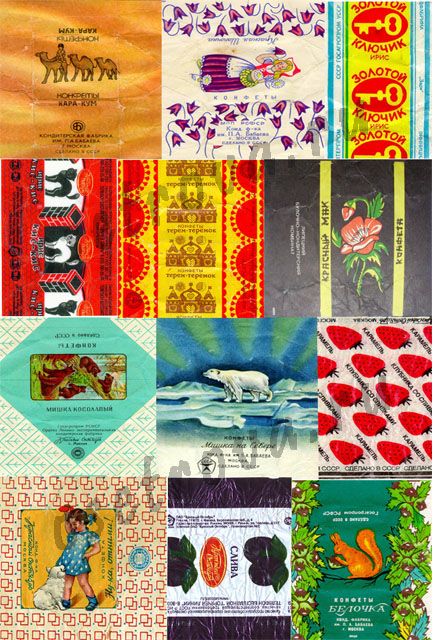

В те времена, когда мы учились в младших классах школы, среди наших сверстников было очень распространённым коллекционирование конфетных «фантиков», т.е. бумажных оберток от конфет. Нюмина коллекция была не только очень большой по объёму, но и по «ценности» фантиков. Наиболее ценились у «собирателей» в то время «фантики» от дорогих шоколадных конфет, производство которых уже было освоено харьковской кондитерской фабрикой «Жовтень», - «Мишка косолапый», «Красный мак», «Мишка на севере», «Белочка», «Кара-кум» и др. Кроме того, нюмино собрание было хорошо оформлено: в большом альбоме как для почтовых марок. Мы часто с Нюмой рассматривали его «богатство» и беседовали на эту тему. К сожалению, когда Нюма заболел скарлатиной, всю его коллекцию и некоторые настольные игры его родители для предосторожности, чтобы не заразить других детей, сожгли.

«Фантики»

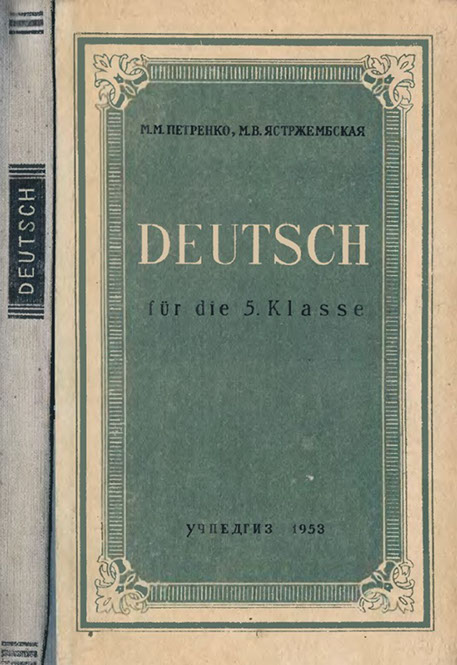

Кроме родителей Нюмы, в этой квартире жила ещё нюмина бабушка, мама Григория Наумовича, не очень грамотная пожилая женщина родом из местечка, говорившая на идише и... помогавшая по немецкому языку нюминому старшему брату Вите. Как сейчас помню сцену: Витя мучается и не может перевести какое-то простое предложение из учебника немецкого языка для 5 класса, что-то вроде „Zwei Jungen sägen Holz“, а бабушка из кухни кричит ему: «Шлымазл! Адиёт! Это же „два мальчика пилят дрова!“».

Учебник немецкого языка для 5-го класса

Родители очень следили за внешним видом своего младшего сына: он всегда был добротно одет: в красивый пиджачок, бриджи, аккуратные ботиночки, что в те нелегкие времена было в нашем классе нетипично. А, вот, среди сверстников ему приходилось нелегко. За нежное лицо и плавные движения, добротную одежду его дразнили „Нюма-женщина“, и как-то на 8 марта принесли ему „в подарок“ помаду и пудру. Жестокие были. Но мягкий характер, незлобливость, неконфликтность не позволяли Нюме вступать в стычки с обидчиками, он эти «шутки» как бы пропускал мимо ушей...

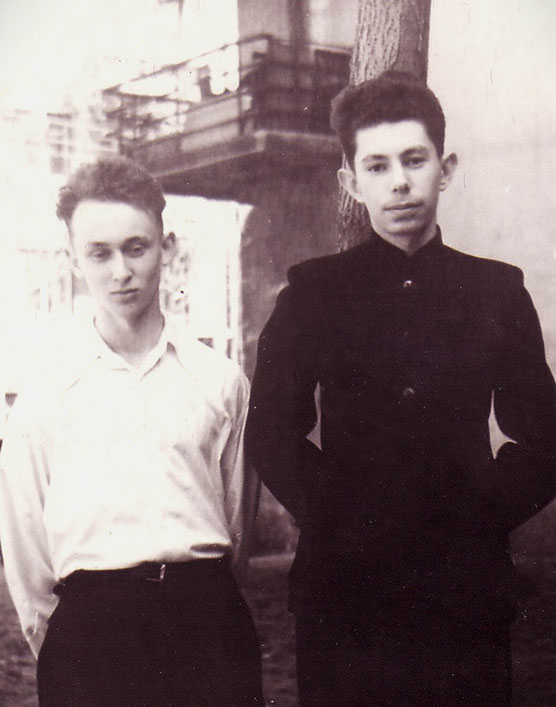

Нюма Аврутин, снимок 1955 г.

После окончания школы наши с Нюмой пути как-то разошлись: я поступил в Политехнический институт, а его срезали на каком-то устном экзамене и на дневное отделение не приняли. Пришлось ему идти на вечернее и искать работу. Правда, через год Нюме удалось каким-то образом перейти на дневное отделение, на только что открытую новую специальность на химическом факультете. Тем не менее, мы с Нюмой встречались очень редко, хотя одна из таких встреч круто повернула мою жизнь. В конце 60-х годов я работал в научно-исследовательском институте и собирал материалы для кандидатской диссертации, проводя исследования в „горячем“ цехе одного из химических заводов в Донбассе. При этом приходилось работать в сильно загазованных помещениях, а зимой - на открытом воздухе при минусовых температурах. В результате я стал много болеть и подумывал уже всерьёз об увольнении из института, хотя диссертация была уже наполовину готова. В этот период „разброда и шатаний“, когда моё заявление об увольнении уже лежало в отделе кадров, я и встретил на улице Нюму, которому рассказал о своих проблемах. Он аргументированно и довольно быстро убедил меня ни в коем случае не бросать начатую работу, не хандрить, забрать заявление и довести дело c кандидатской „до ума“. Так я и сделал, воспользовавшись его мудрым советом, за который благодарен другу детства на всю жизнь.

Когда Нюма с семьёй уезжал на ПМЖ в Америку, где в Чикаго уже жила семья его старшего брата Вити, то он пообещал написать мне оттуда, но в сутолоке переезда и нелёгких иммигрантских будней мой харьковский адрес у Нюмы затерялся и связь, казалось, была потеряна навсегда. Тем более, что и я сам через пару лет переехал в Германию. Но Его Величество Случай проявил себя и в этой ситуации. Как-то я побывал на автобусной экскурсии по Скандинавии. Среди туристов была немолодая пара, живущая сейчас в Чикаго, которые, как выяснилось, не только бывшие харьковчане, но и выпускники того же, что и я, Политехнического института. Где-то в районе норвежских фиордов мы с ними разговорились и после часа поиска общих знакомых «наткнулись» на Нюму. После этого восстановить связь с другом детства было уже делом техники...

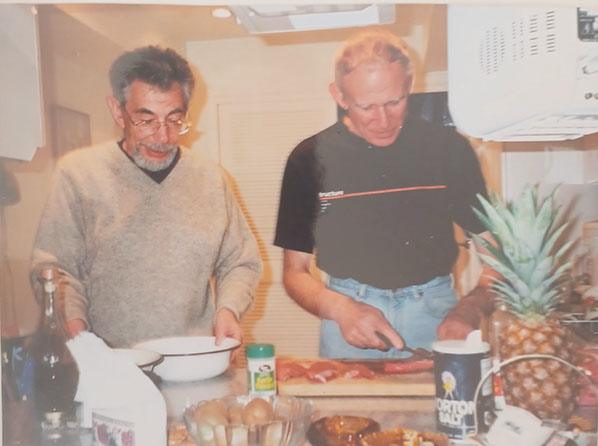

Завязалась активная переписка по электронной почте, многочасовые «сеансы связи» по Скайпу и бесчисленные «а помнишь?». А когда предоставилась возможность, то я прилетел в Чикаго и несколько дней был гостем Нюмы и его очаровательной жены Ирочки в их гостеприимном доме в пригороде Чикаго. Любопытно, что Нюма с юных лет прекрасно готовил и умел замечательно сервировать стол. Я это знал ещё по Харькову, но в Америке его кулинарный талант просто расцвел. Поэтому застолья в их с Ирой доме были чем-то особенным.

Наум Аврутин с «помощником», г.Чикаго, США

Наум Аврутин «священнодействует» на своей кухне, Чикаго

Надо сказать, что мой школьный друг уже несколько лет жил в Чикаго, прекрасно знал этот город и мог часами водить меня по улицам и площадям этого мегаполиса на озере Мичиган, рассказывая о его достопримечательностях, истории и объектах культуры. Как-то утром Наум сказал мне: «А сегодня я хочу показать тебе нечто необыкновенное...» Мы сели в его машину, и примерно через полчаса Наум уже парковался на подземной стоянке в центре города. Пройдя до перекрестка улиц Дирборн и Монро, мы очутились на Чейз Тауэр-плаза, рядом с небоскребом Первого национального банка Чикаго. То, что я увидел через пару минут, буквально потрясло меня: это была огромная мозаика Марка Шагала «Четыре времени года», которая прекрасно «смотрелась» здесь, на этой площади, среди небоскребов чикагского даунтауна. Но это тема для другого повествования.

Шли годы... Наше общение с Нюмой с использованием современных средств связи продолжалось без перерыва. И, когда, через 10 лет, вновь предоставилась возможность посетить моего друга детства, я с радостью согласился. И снова моим гидом по архитектурным шедеврам Чикаго был мой одноклассник Наум Аврутин, живший в Чикаго к тому времени уже пару десятков лет, влюбленный в этот город и великолепно знающий не только его историю, но и его архитектурные шедевры. Для лучшего знакомства с Чикаго Нюма провёл для меня пешеходные и автомобильные экскурсии, возил на кораблике по реке Чикаго и её рукавам и даже «затащил» на смотровую площадку на 103-м этаже небоскрёба Уиллис Тауэр. Ему во всем помогала супруга Ирочка.

Ирина и Наум Аврутины проводят экскурсию по Чикаго

Обо всех этих экскурсиях в одном очерке не расскажешь, да и не это является его темой. Пожалуй, наиболее сильное впечатление произвёл на меня «архитектурный» круиз по реке Чикаго, по её главному, а также северному и южному рукавам через Вулф-Пойнт, а затем через Чикаго Риверуок к озеру Мичиган с прекрасными комментариями моего друга...

Недавно я получил из Чикаго, практически одно за одним, два очень печальных известия. Вначале то, что в результате тяжёлого заболевания крови ушла из жизни Ирина Аврутина, нюмин верный друг, заботливая супруга, мать его детей. А очень вскоре - о том, что после продолжительной болезни скончался мой одноклассник Нюма. Ушёл из жизни замечательный человек, прекрасный инженер, эрудит, знаток живописи, архитектуры, литературы и просто преданный друг, на которого всегда можно было положиться. Это эссе я посвящаю светлой памяти этих двух замечательных людей..

Наум Аврутин, каким он остался в моей памяти...

Часть 18. Моя квартира

В этой главе моих воспоминаний я хотел бы немного рассказать читателям о той квартире, где прошла большая часть моего детства, вся юность и в которой я прожил в общей сложности 35 лет. О некоторых деталях этой «жилплощади» я уже рассказывал выше, постараюсь не повторяться и рассказать что-то новое и, по возможности, интересное.

Итак, жил я в квартире №4 на втором этаже первого подъезда дома №17 по ул. Гиршмана. Это был чудесный район города, всё было рядом: до сада Шевченко — пять минут пешком, до ул. Пушкинской (переименованной недавно в улицу Григория Сковороды, украинского философа XVIII в.), где были расположены различные магазины, две аптеки, поликлиника, остановки нескольких маршрутов трамваев, — всего 3 минуты. До моей школы на улице Чернышевской было минут 15 ходу.

Первый подъезд дома №17 по ул. Гиршмана, Харьков

Вдоль тихой, почти без автомобильного движения, и уютной улицы Гиршмана были высажены пирамидальные тополя. Кстати, в подъезде был лифт и постоянно дежурила лифтерша, она же консьержка. Правда, мне этот лифт был не нужен, я и без него пулей взлетал на второй этаж. На каждом из семи этажей нашей «башни» было по три квартиры, любопытно, что в пяти из них, кроме нашей, жили мои сверстники, правда, не все они были друзьями, скорее, товарищами по играм. На первом этаже жил Валера Фрумин, мой одноклассник, а также Мика Спивак, на втором этаже — я, на четвертом — мой друг Нюма Аврутин, о котором я подробно рассказал в предыдущей главе, на шестом — Боря Сивер (речь о нём пойдёт дальше) и на седьмом - Эдик Дубровский. Так что товарищей для совместных игр у меня в детстве было много, в полном смысле этого слова, «не выходя из дома».

Вскоре после отъезда в Николаев поздней осенью 1948 года семьи моего дяди Марка, в восьмиметровую комнату, которую они занимали, вселились два человека — уборщица Облисполкома Александра (Шура) Данильченко и работник канцелярии ОИК Наталья Зинченко. Этой Шуре было уже около 50 лет, но она была неграмотная, умела только каракулями выводить первые четыре буквы фамилии — свою подпись. Моя мама решила её подучить грамоте, достали букварь для первого класса, и Шура начала учить буквы. Вначале всё шло хорошо, все буквы алфавита она выучила, но когда надо было складывать их в слоги, тут всё и зашло в тупик. Дело дальше никак не шло: «м» и «а» в «ма» никак не превращались. Мама «билась» с Шурой и так, и этак, но безрезультатно. Так и пришлось отказаться от этой затеи.

Наша семья занимала две комнаты. Одна, большая, служила гостиной, столовой, спальней моих родителей и кабинетом отца одновременно. Вход в эту комнату был из длинного коридора, куда выходили двери троих соседей, а также двери коммунальной кухни, ванной и туалета. Вторая комната, поменьше, с выходом на балкон, была «моей». Там стояла металлическая кровать с высокой боковой спинкой, книжный шкаф, стеллаж для книг и... парта.

Дома, но за партой...

Об этом необычном для квартиры предмете мебели надо рассказать особо. Мои родители очень беспокоились из-за того, что за обычным письменным столом я буду сильно сутулиться и у меня произойдёт искривление позвоночника со всеми вытекающими последствиями. Поэтому отец где-то раздобыл списанную школьную парту, а столяр отпилил ее половину, превратив в аккуратную «полупарту». Её выкрасили в черный цвет, и я делал уроки, сидя за ней, вплоть до конца седьмого класса, когда я уже окончательно вырос «из неё». Парту выбросили, а вместо неё появился простой письменный стол с ящиками.

Надо сказать, что в те нелегкие послевоенные годы купить нужную мебель в магазине было почти невозможно. Поэтому бóльшая часть мебели в нашей квартире была «самодельной», правда, изготовленной хорошим столяром. Материалом служили доски, которые сумел «достать» отец. Так в нашей квартире постепенно появились обеденный стол, большой письменный стол отца с ящиками и полкой для книг, тахта, книжный стеллаж. Тем не менее, у нас было два книжных шкафа фабричной работы, с застекленными дверцами и вместительной нижней частью для альбомов и «крупногабаритных» книг: гордость отца и по тем временам редкая роскошь.

Вскоре после того, как мы уже прочно «осели» в Харькове, отец стал комплектовать личную библиотеку, которая постоянно им пополнялась в основном за счёт подписных изданий русских, советских и зарубежных классиков, а также различных «однотомников», как правило, новинок советской литературы и книг по искусству и театральному делу. Во время учёбы в школе мне не нужно было идти в библиотеку, чтобы брать там сочинения тех авторов, которых мы «проходили» по русской литературе. Достаточно было протянуть руку и взять с полки книгу Пушкина или Чехова, Лермонтова или Льва Толстого, Некрасова или Гоголя, Маяковского или Горького, Симонова или Шолохова. Приобретал отец, уже специально для меня, и книги авторов, пишущих для детей, — Аркадия Гайдара, Льва Кассиля, Валентина Катаева, Вениамина Каверина, стихи Сергея Михалкова.

Книги из домашней библиотеки

Любопытно, что в этой квартире на Гиршмана был паркетный пол из дуба, чудом сохранившийся ещё с довоенных времён. Чтобы содержать его в порядке и чтобы он блестел и имел красивый вид, необходимо было натирать его щёткой со специальной мастикой. В то время ещё не было принято циклевать паркетный пол, т.е. выравнивать его поверхность с помощью специального инструмента — цикли, а затем покрывать лаком. Натирку щеткой делал сам отец, а, когда я подрос, то эту работу, требовавшую значительных физических усилий, выполнял уже я, и получалось у меня вполне прилично, как у заправского полотера.

Пётр Кончаловский, „Полотер“, 1946, ГТГ

Хочу рассказать ещё об одной моей обязанности, которую я выполнял по дому. Дело в том, что и отец, и мама курили, так что в доме всегда были недорогие папиросы - «Север», «Шахтерские», «Беломор-канал», реже - «Казбек». Сигареты тогда только входили в «моду». Я не спрашивал отца, с какого времени он начал курить, но знаю точно, когда стала курить мама - с 13 лет: она пару раз рассказывала мне свою историю. Когда произошёл большевистский переворот, а затем началась Гражданская война, маме было всего 11-12 лет. Киев, где она жила, как известно, много раз переходил из рук в руки – Центральная рада, красные, петлюровцы, гайдамаки, немцы, снова петлюровцы, большевики, зелёные, белые, поляки, снова красные... Голод, холод, разруха, так что было не до учёбы в школе. Маме с её младшим братом Марком пришлось жить в селе под Киевом не только без родителей, но и практически без присмотра взрослых, они сами добывали себе продукты, ловили рыбу в озере, готовили на костре, даже бродяжничали. Вот, тогда, летом 1919 года, когда ей было всего 13 лет, она начала курить. Но это «дела давно минувших лет», а тогда, в конце 1940 гг., отец решил «изготавливать» папиросы сам. Как раз в это время в табачных киосках появились в продаже так называемые «гильзы» для папирос — в больших картонных коробках по 100 штук гильз в каждой. Отец где-то раздобыл, как мне помнится, старинное приспособление для набивки гильз табаком, которое называлось «машинкой». Это было несложное устройство с раскрывающейся на две половинки трубочкой и защёлкой. В трубочку закладывали порцию табака, на наконечник трубочки надевали папиросную гильзу и специальным толкателем «набивали» гильзу табаком.

Машинка для набивки гильз табаком

Папироса готова! Отец покупал табак различных сортов, смешивал его в только ему известных пропорциях, а дальше дело передавалось уже мне. Я наловчился и мог за один раз «изготовить» до ста папирос, т.е. пять стандарных пачек. Как я думаю, это выходило гораздо дешевле, чем фабричные папиросы, и, кроме того, как-то улучшало «вкус» этих папирос. А рассказываю я всё это ради одной «изюминки». Хотя многие мои одноклассники и ровестники во дворе уже начинали втихаря от родителей и учителей «покуривать», мне, который просто «купался» в папиросах, самому закурить не хотелось. Не курил я никогда и когда стал взрослым...

Конечно, как каждый ребёнок, я немного верил в сказку, Деда Мороза, Снегурочку и хотел, чтобы на Новый год в нашем доме была настоящая ёлка. Нельзя сказать, что в лесах под Харьковом не вырастали ели, нет, это не так, но их было мало. Поэтому в качестве «ёлки» в домах харьковчан, как правило, устанавливали сосну. Может, это было и не так красиво, как пушистая ёлочка, но стояла она гораздо дольше, чем «натуральная» ёлка. Кстати, на новогодних базарах так и писали на ценниках: «Ёлки из сосны». Поэтому при приближении Нового года начинались особые хлопоты, чтобы вовремя приобрести елочку.

Зимой на балконе квартиры №4

Тем не менее, у нас всегда в доме к празднику была «ёлочка», чаще всего, именно сосенка, которую приносили с рынка или ёлочного базара отец или мама. Отец сбил крепкую крестовину, в которую вставляли лесную красавицу и устанавливали её в углу комнаты. Кроме того, на всякий случай, дерево еще привязывали к батарее парового отопления. А уж украшали ёлку все вместе. Игрушек было мало, в магазине купить их было практически невозможно, поэтому мастерили самодельные из бумаги и ваты, клеили цепи из цветной бумаги, вешали на ветки елки небольшие яблочки, мандарины и конфеты.

Новогодняя елочка

Часть 19. Илья Фрейдман и его дочь Юнона

В 16-й части этих воспоминаний о моём детстве я рассказал читателям о лучшем друге моего отца, украинском поэте, писателе и переводчике Игоре Муратове. У отца был ещё один близкий друг, с которым он познакомился несколько позже, чем с Игорем Леонтьевичем. О нём я и хочу рассказать в этой главе. Речь пойдёт об инженере-архитекторе Илье Самойловиче Фрейдмане, директоре харьковской Скульптурной фабрики.

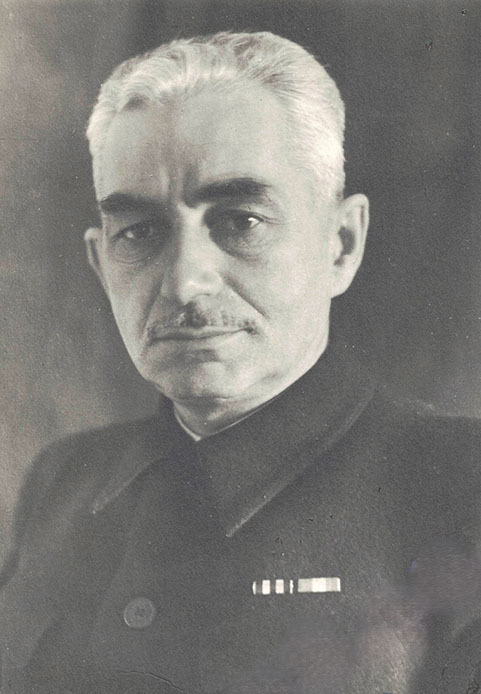

Илья Самойлович Фрейдман

Отец познакомился с ним по работе, ещё будучи заместителем начальника Отдела искусств Облисполкома, но близко они сошлись позже, когда отца назначили художественным руководителем и замдиректора Скульптурной фабрики.

Илья Самойлович был почти на 8 лет младше моего отца, но их связывало много общего - интеллигентность, начитанность, общая эрудиция, твёрдость характера, любовь к искусству, чувство юмора.

Мой отец Али-бек Заир-Бек, снимок 1949 г.

По образованию Илья Фрейдман - инженер-архитектор. Его женой была пианистка Елена Стефановна Каражеляскова, имеющая польско-болгаро-украинские корни. В молодости Елена считалась одной из самых красивых женщин Харькова, имела ошеломляющий успех у мужчин и её внимания добивались многие представители местной богемы. По легенде, среди её страстных поклонников был даже известный композитор, «король танго» Оскар Строк. Но Елена отдала своё сердце талантливому архитектору, красавцу Илье Фрейдману.

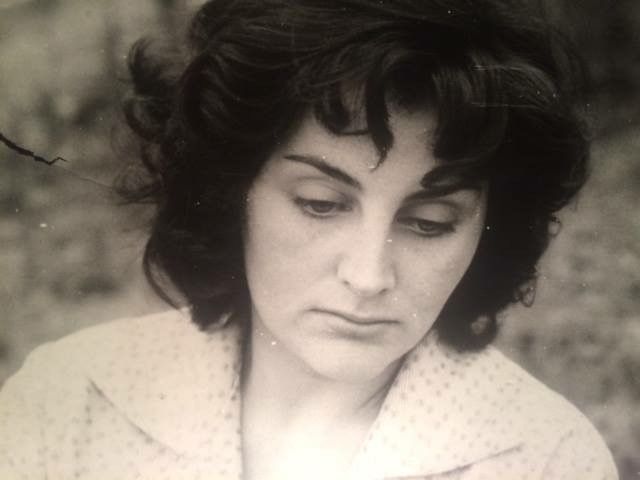

Елена Стефановна Каражеляскова, довоенный снимок

В июле 1933 года, в Харькове, у них родилась дочь, которую назвали Юноной. Имя ей выбрал отец — в честь древнеримской богини, супруги Юпитера и матери Марса, считавшейся защитницей Рима. Вообще-то отец очень ждал сына, но, как рассказывала сама Юнона, «родилась я, наверное поэтому с мужским характером на всю последующую жизнь».

Илья Самойлович рассказывал моему отцу о своих невесёлых «приключениях» во время войны. Летом 1941-го года, когда немцы приближались к Харькову, он отправил семью к родственникам в Пензу, а сам занимался эвакуацией харьковских предприятий, их оборудования и персонала, на Восток. Илья находился в городе практически до входа в него немецких войск. Выехать со всеми ему по какой-то причине не удалось, поэтому пришлось уходить из города самостоятельно, пешком. Когда Илья добрался до Пензы, то Юнона в обросшем, грязном и хромом мужчине с тележкой сразу даже не признала отца. Илью Самойловича командировали в Барнаул на строительство военного завода, но везти туда семью он побоялся, поэтому оставил Елену и Юнону у знакомых в Новосибирске. Однако сибиряки приезду «гостей», мягко говоря, не обрадовались. Продуктов практически не было, доедали то, что осталось ещё с Пензы, а потом искали очистки на помойках, варили баланду. Так пережили зиму. Весной им выделили небольшой участок земли под огород. Там они стали выращивать овощи, что позволило как-то решить вопрос с продовольствием.

В сентябре 1942 года мама отправила Юнону в школу. Как и другие школьницы, по ночам она укладывала в ящики артиллерийские снаряды на военном заводе, а утром отправлялась в госпиталь — читать почту и стихи раненым бойцам Девочка делала это так проникновенно, что получала в награду аплодисменты и улыбки. “Наверное, именно тогда я и поняла, чему посвятить свою жизнь - стать актрисой”, - рассказывала позже Юнона.

В августе 1943 года Харьков был освобождён от немецкой оккупации. Город лежал в руинах, и Илью Фрейдмана, опытного инженера-архитектора, вызвали на восстановление города. Уезжая в Украину, он пообещал забрать семью при первой же возможности. Однако Елене и дочке снова пришлось некоторое время пожить без отца, пока не пришёл от него вызов. Они возвращались в родной город вместе с харьковским театром русской драмы, который был в 1941 году эвакуирован, но продолжил работу на сценических площадках Улан-Удэ, Хабаровска и Иркутска. Во время долгой дороги домой Юнона познакомилась с артистами театра и даже по вечерам читала им стихи. На неё обратил внимание главный режиссер театра Александр Григорьевич Крамов, народный артист СССР. Позднее, уже в Харькове, он приглашал её на детские роли в спектаклях театра и давал ей первые уроки актерского мастерства. А значительно позже он же порекомендовал заканчивавшей школу девушке поступать в столичный театральный вуз.

Когда мой отец в 1948 году познакомился с Ильёй Самойловичем поближе, а затем они подружились, то вскоре стали дружить и семьями. У Фрейдманов была шикарная по тем временам трёхкомнатная квартира в центре города. Два или три раза родители брали меня с собой к ним на какие-то семейные или советские праздники. Многого я не запомнил, разве что очень красивое фортепиано, на котором прекрасно играла Елена Стефановна, и замечательную библиотеку, собранную библиофилом Ильёй Самойловичем. Юнона была старше меня ровно на пять лет, почти день в день, а в детстве такая разница в возрасте играет существенную роль.

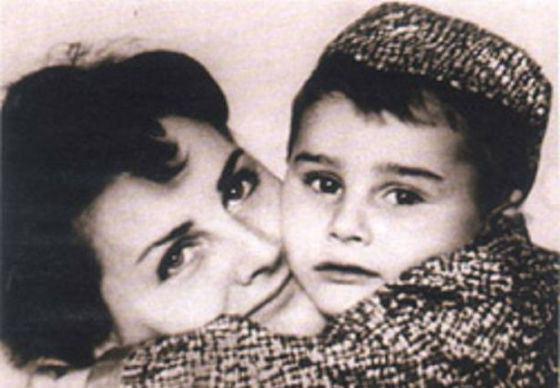

Юнона Каражеляскова в юности

Запомнились её длинные косы с бантами, а в общем я её очень стеснялся, сказывалось, видимо, еще и «раздельное» воспитание в мужской школе. Дома Юну все обожали и баловали, особенно отец, который души не чаял в дочке, с каждым годом становившейся все краше и краше. Однако семья в целом никогда не была для Ильи на первом месте, работа была для него почти всем. Поэтому, как мне казалось, атмосфера у них в доме была какая-то напряженная.

Несколько раз я слышал от родителей, что у Фрейдманов растёт очень талантливая девочка и что она будет хорошей драматической актрисой, у неё есть для этого все задатки. Забегая немного вперёд, расскажу: когда Юнона с первой попытки поступила в московский театральный вуз, мои родители тепло поздравили Илью и Елену с успехом дочери и пожелали ей новых творческих достижений.

В 1949 году, когда Юне исполнилось 16 лет и надо было получать паспорт, то обычно её веселый отец, серьезно посмотрев на дочь, сказал, что ей нужно сменить фамилию на мамину девичью и взять национальность, как у мамы. Хорошо известно, что в 1949-м по стране прокатилась мутная волна антисемитизма: под видом борьбы с «безродными космополитами» начались гонения на евреев. Илья Самойлович небезосновательно опасался, что у дочери из-за его фамилии творческого будущего может и не быть. Так еврейка Юнона Фрейдман стала украинкой Каражелясковой.

А Илья Самойлович оказался одним из немногих евреев в городе, которого в то страшное время не исключили из партии. Возможно, учли его заслуги по восстановлению одесского оперного театра, многих зданий в родном городе, сооружение комплекса «Стеклянная струя» в Харькове и других важных объектов.

Инженер Илья Фрейдман, снимок 1949 г.

В 1951 году Юнона, по совету А.Г.Крамова, решила поступать в Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина в Москве, знаменитую «щепку». На вступительных экзаменах она прочитала «Зою» Маргариты Алигер и отрывок из «Анны Карениной» Льва Толстого. И её сразу зачислили с условием похудеть и избавиться от украинского акцента.

После завершения учебы в училище в 1955 году талантливой выпускнице предложили работу не только в Харьковском театре русской драмы им. Пушкина, но и в одном из московских театров. Родители были счастливы, что дочь снова будет рядом с ними. Но судьбе было угодно, чтобы всё произошло иначе. Юнона вышла замуж за своего однокурсника Всеволода Платова. Вскоре молодые люди уехали в Татарию, став актерами Казанского драматического театра. Кто-то из местных режиссеров заметил, что у неё труднопроизносимая и слишком длинная фамилия — Каражеляскова. Тогда актриса взяла себе псевдоним и приобрела известность уже как Юнона Карева.

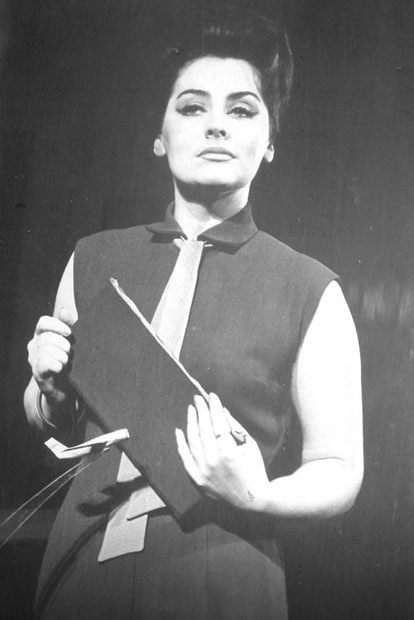

Юнона Каражеляскова в юности

Но крепкого брака с Севой Платовым не получилось. Вскоре супруга пригласили на работу в Москву. Он уехал, а Юнона осталась служить в казанском театре. Вторым мужем актрисы стал режиссер Станислав Говорухин. Они познакомились, когда Станислав работал на местном телевидении в Казани. Как вспоминал С.Говорухин, он практически украл свою жену прямо со сцены. В 1961 году у пары родился сын Сергей.

Юнона Карева с сыном Сергеем, 1964 г.

А вскоре после этого Говорухин уехал в столицу на учебу во ВГИК. Семейная жизнь разладилась, и пара рассталась. Однако Карева и Говорухин сохранили дружеские отношения. А в 1979 году Говорухин даже пригласил бывшую супругу в свой фильм "Место встречи изменить нельзя", в котором она сыграла роль Галины Желтовской, гражданской жены Груздева. По иронии судьбы, эта дебютная роль в кино стала для Юноны самой известной её ролью в кинематографе.

Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", 1979 г.

Актриса снялась ещё в четырёх картинах, но успеха они ей не принесли. Зато в Казанском драмтеатре им. В.И.Качалова Юнона Карева была «примой», пользовалась необыкновенной любовью зрителей, казанские театралы ходили «на Кареву». Юнона Ильинична получила почётные звания «Заслуженная артистка Республики Татарстан» и «Заслуженный деятель искусств РФ», прослужив в казанском театре 37 лет, до 1992 года. Еще в 1971 году Юнона Карева набрала свой первый курс в Казанском театральном училище, а затем выпустила целую плеяду великолепных актеров, среди которых знаменитая Чулпан Хаматова.

Юнона Карева на сцене

В конце 2011 года сын Каревой — известный кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель Сергей Говорухин скончался от инсульта. Смерть сына подкосила актрису, и 27 мая 2013 года её не стало. Тело Юноны Каревой, умершей в Казани, согласно её завещанию, кремировали, а урну с прахом захоронили в могиле сына на Троекуровском кладбище в Москве.

Юнона Карева в пожилом возрасте

Но вернемся к рассказу об Илье Самойловиче Фрейдмане. В конце 50-х — начале 70-х годов прошлого века он продолжил трудиться на Харьковской государственной скульптурной фабрике, участвовал в проектировании и установке ряда объектов в Харькове и области, в том числе памятников выдающимся землякам. Так, в 1956 году в г. Чугуеве Харьковской обл., на родине художника И.Е.Репина, в торжественной обстановке был открыт памятник знаменитому живописцу. Памятник изготовили на Скульптурной фабрике по проекту выдающегося советского скульптора Матвея Манизера, автора памятника Т.Г.Шевченко в Харькове, а также известного харьковского архитектора Бориса Клейна и инженера-архитектора Ильи Фрейдмана. Матвей Манизер взял за основу известный автопортрет Репина 1887 года. Бюст был установлен на постаменте из чёрного лабрадорита, внизу которого удачно вмонтированы неизменные атрибуты художника – палитра и кисти, выполненные из бронзы.

Памятник И.Е.Репину в г.Чугуеве Харьковской обл., современный снимок

Авторы памятника выдающемуся украинскому педагогу Антону Макаренко — харьковский скульптор Михаил Овсянкин, архитектор Эдуард Черкасов и инженер Илья Фрейдман. Памятник был открыт в 1969 году, в сквере напротив главного входа в ЦПКиО им. Горького. В нижней части постамента изображены фигуры героев произведений Макаренко «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях». В октябре 2011 года памятник был демонтирован под предлогом переноса на территорию завода «ФЭД», который был создан в 1927 году на базе небольших мастерских Детской коммуны им. Ф.Э.Дзержинского, руководимой А.С.Макаренко.

Памятник А.С.Макаренко в Харькове, снимок 2011 г.

Илья Самойлович сыграл определённую роль и в мой судьбе. Когда я после окончания школы поступал в Политехгический институт, то отец попросил своего друга, как инженера, порекомендовать, на какой факультет мне лучше поступать. Илья Самойлович посоветовал совсем непрестижный машиностроительный факультет. Но я никогда не жалел, что учился именно там, и был благодарен другу отца за хороший совет.

Когда в 1955 году мой отец ушёл из жизни, то на прощании со своим другом Илья Самойлович произнес очень тёплую, прочувствованную речь. После смерти мужа мама до своего отъезда в Ленинград в 1966 году поддерживала связь с Ильёй Фрейдманом и его женой Еленой.

Илья Самойлович Фрейдман умер после продолжительной болезни в 1975 году, в Харькове. Похоронен на Харьковском кладбище №2.

Часть 20. И снова о делах театральных...

Во второй половине 1949 года в судьбе отца произошёл новый поворот. Правительством Украины было принято решение на базе украинского передвижного музыкально-драматического театра им. М.Л.Кропивницкого и творческого состава так и не открывшегося театра юного зрителя (ТЮЗ, см. часть 8), создать новый - Харьковский областной драматический театр. Возглавить его было предложено моему отцу, и он согласился, хотя отлично понимал, какие трудности его ожидают. Ведь театр оставался частично передвижным и должен был по-прежнему обслуживать сельское население области. А материальная поддержка театра со стороны государства не предусматривалась. Газета «Правда Украины» сообщила о том, что в театре будут две труппы (русская и украинская): пока одна будет на выезде в районах области, другая будет давать спектакли в городе. Забегая немного вперёд, отмечу, что осуществить такой план в полном объёме так и не удалось по ряду причин.

Здание, где размещался Харьковский областной театр

Открытие нового театра состоялось в августе 1949 года спектаклем «Дети солнца» по пьесе М.Горького и было приурочено к годовщине освобождения Харькова от немецких захватчиков. Новый театр на первых порах работал в клубах и домах культуры, а после завершения основных ремонтных работ получил свою постоянную «прописку» в здании на ул. Свердлова 18, (ныне ул. Полтавский шлях) и мог теперь не только давать выездные спектакли, но и показывать свои работы взыскательным харьковским зрителям.

Главным режиссером театра короткое время работал А.Глаголин, а затем на эту должность был назначен опытный режиссер Леонид Романенко.

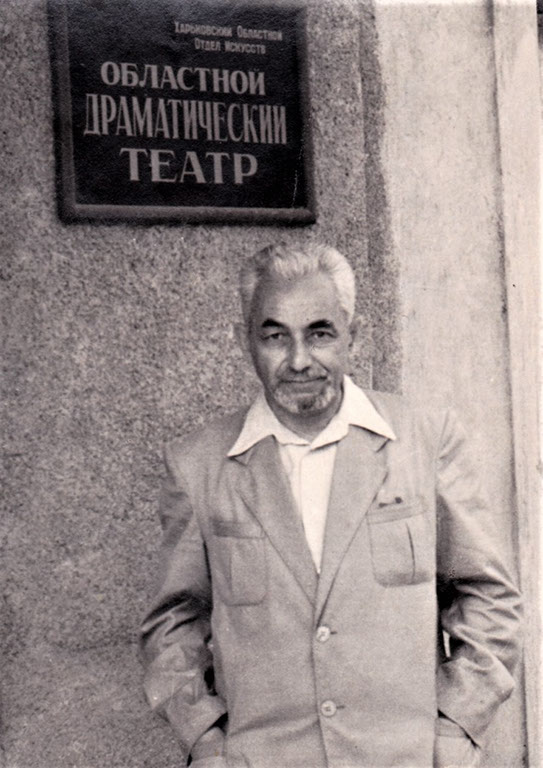

Гл. режиссер театра Леонид Романенко и директор Али-бек Заир-Бек

При создании театра был учтён не только негативный опыт театра им. Кропивницкого, но и позитивный опыт фронтовых концертных бригад, которыми руководил отец в период войны. Основой любого театрального коллектива является его труппа. Вопросу создания работоспособного творческого коллектива отец уделял особое внимание. Заметим, что творческий состав довольно часто менялся: работа в передвижном театре, связанная с постоянными разъездами и бытовыми неудобствами, была нелегкой.

Основой труппы стали актеры передвижного театра и «неродившегося» ТЮЗа: заслуженная артистка УССР Мария Донская, Петр Макаренко, Павел Крамчанинов, Жанна Савченко, Ольга Шабельник, Полина Куманченко, Людмила Прудкина и другие.

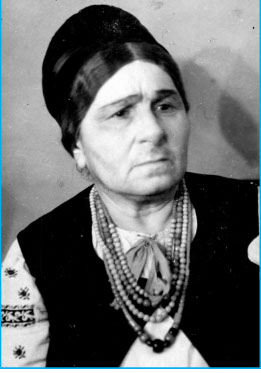

Заслуженная артистка УССР Мария Донская в сценическом образе

Затем в труппу Областного театра вошли выпускники Харьковского театрального института (ХТИ): Е.Ф. Лицканович, Ф.И. Александрин, В.И. Педченко, Б.Д. Болховитинов и другие, которым лишь предстояло себя проявить. Осенью 1950 года театр отправился в первую гастрольную поездку по городам Донбасса. Кроме уже упомянутого спектакля «Дети солнца», зрители увидели постановки «Под каштанами Праги» К. Симонова, «Люди, будьте бдительны!» по роману Ю. Фучика, детский спектакль «Девочки» В. Пановой.

Работа в Областном театре была очень сложной: не получая дотации от государства, театр должен был существовать на самоокупаемости. Всё это осложнялось тем, что театр не только играл на стационарной сцене в городе, но и постоянно ездил по области. Нужно было оплачивать транспорт, гостиницы, суточные и т.п. Но отец как-то умел "сводить концы с концами", не забывая о творческой работе, подборе репертуара, актёров, режиссёров, художников. Особое внимание отец уделял репертуару театра, в котором были как спектакли русской и украинской классики, так и современные «идеологически выдержанные» пьесы, в том числе и харьковских авторов.

Отец у здания театра, снимок 1951 г.

Во втором сезоне (1950/1951 гг.) в репертуаре появились спектакли по пьесам «Семья» И. Попова (о семье Ульяновых), «Безталанна» И. Карпенко-Карого, «Калиновий гай» А. Корнейчука. Оформляла спектакли молодая талантливая художница Галина Фисан, применившая портативные декорации, соответствующие «полевым условиям». А условия и правда были нелёгкими, поскольку даже к октябрю 1951 года, то есть к началу третьего сезона (1951/1952 гг.), долгожданный ремонт крыши здания театра всё ещё не был завершен. Поэтому основной задачей театра оставалось культурное обслуживание сельского населения области. Помню, как отец рассказывал, что только за один сезон театр показал 150 спектаклей, из них 65 – для детей. Сцена театра стала местом, где молодые актёры, режиссёры, художники пробовали свои силы и оттачивали своё мастерство. Вместе с тем, за относительно короткое время в труппу театра влились уже опытные актёры, пришедшие из других театров, в том числе Агнесса Столярова, Наталья Богомолова, Григорий Бескаравайный, Мария Кривуляк и другие.

Ещё раз подчеркну, что материальное и финансовое положение Областного театра оставалось сложным: у него, как и у его предшественника, театра им. Кропивницкого, не было своего автобуса, и по районам области часто приходилось передвигаться на грузовике, ночевать в случайных местах (например, на полу в библиотеке). Доводилось сталкиваться и с нежеланием местных властей обеспечивать актерам условия для жизни и творчества.

И, тем не менее, иногда премьеры в Областном театре становились в Харькове маленькими сенсациями. Так, сатирический спектакль «Дорога мамочка» по пьесе харьковского драматурга Ивана Багмута с Ольгой Шабельник в главной роли почти всегда шёл с аншлагами.

Актриса Ольга Шабельник

Зрители одобрили и удачный спектакль по пьесе А. Афиногенова «Машенька», поставленный выпускником режиссерского факультета ХТИ Всеволодом Цветковым. Главную роль в спектакле прекрасно исполнила Агнесса Столярова.

В конце 1954 года театр был участником республиканского смотра передвижных театров, не ударив лицом в грязь и показав, что его работы за несколько последних лет («Таня», «Сильные духом», «Наймичка» и др.) не только заслуживают похвалы, но и поддерживаются в хорошем состоянии.

Али-бек Заир-Бек с актёрами театра

Когда папа начал работать в Областном театре, я стал там частым «гостем». Конечно, я не только пересмотрел в театре весь репертуар, но и познакомился со многими актёрами, режиссерами и работниками производственных цехов — костюмерного, декорационного, парикмахерского. Мне было всё интересно: и как делаются парики, и как строятся декорации, и как актёр преображается в гримёрной. Два раза я ездил с актерами на выездные спектакли в районы Харьковской области, так что знаком с условиями работы передвижного театра не понаслышке. Запомнилась поездка в Золочевский район со спектаклем «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» по пьесе М. Кропивницкого, поставленный режиссером Л. Романенко. Играть спектакль актерам пришлось в каком-то полуразрушенном клубе, который гордо назывался Домом культуры. Там не было ни гримёрных, ни помещений для переодевания, даже стульев, чтобы присесть и передохнуть в антракте. Но артисты мужественно переносили все трудности и несли искусство «в массы».

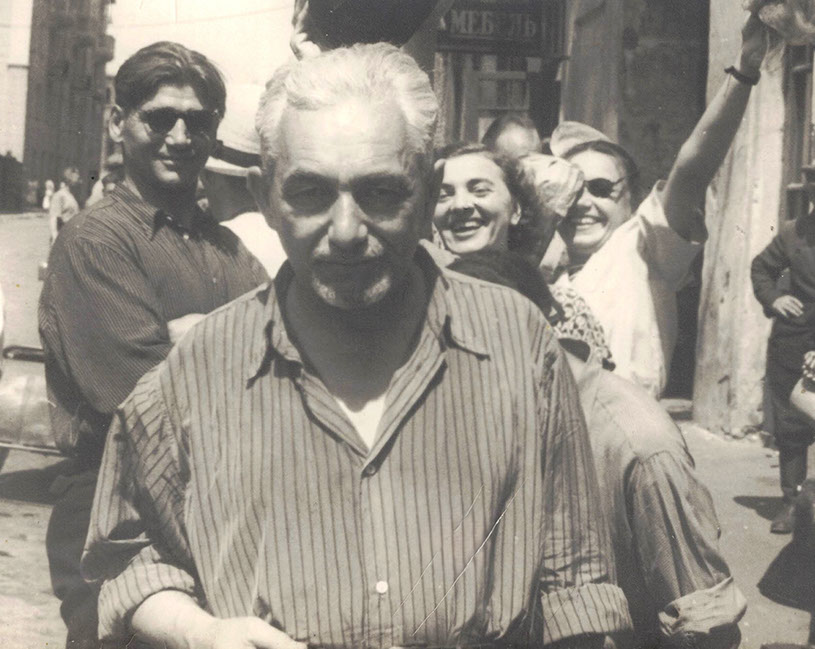

Отец с актёрами театра на гастролях в Донбассе, снимок 1955 г.

А следующий, 1950-й, год стал знаковым для моей мамы, актрисы Татьяны Любиной-Либаковой. После вынужденного 9-летнего перерыва, вызванного войной и послевоенной неустроенностью, она поступила на службу в Харьковский театр русской драмы, незадолго до этого, к 150-летию со дня рождения великого поэта, получившего имя А.С.Пушкина.

Татьяна Либакова, снимок 1950 г.

Маме было в это время уже 44 года, начинать карьеру в таком возрасте было явно не перспективно, поэтому мама согласилась играть небольшие роли. Тем не менее, она вновь занималась любимым делом, дышала воздухом кулис, общалась с близкими по духу людьми, ездила с театром на гастроли в города Украины и России.

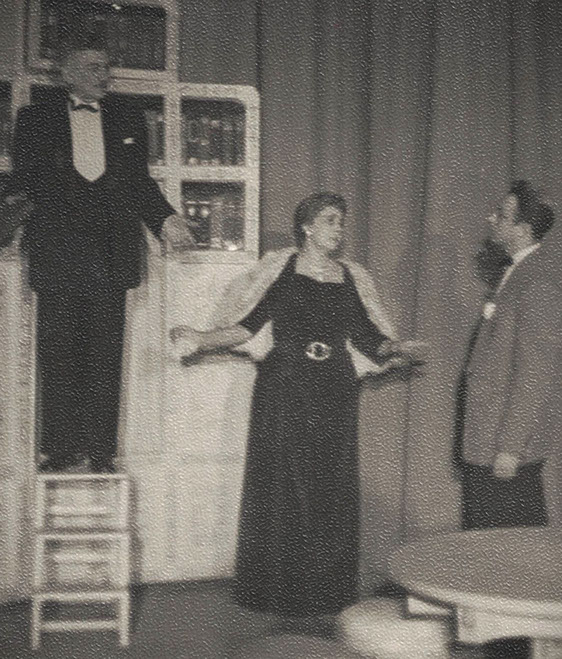

Т. Либакова в спектакле «После разлуки» по пьесе бр. Тур

Она проработала в театре им. Пушкина 16 лет, до 1966 года, пока не ушла на пенсию. Приняла участие в создании многих спектаклей театра, в том числе «Много шума из ничего» по комедии Шекспира, «После разлуки» по пьесе братьев Тур, «Последняя жертва» по драме А. Островского, «Иркутская история» по пьесе А. Арбузова и многих других.

Татьяна Либакова в роли Урсулы, спектакль «Много шума из ничего»

Я же продолжал учиться в пятом классе школы. Из новых предметов у нас были английский язык и ботаника. Если в начальной школе мы учили английский факультативно, после последнего урока, раз в две недели, а родители добровольно собирали небольшие суммы на оплату гонорара учительнице Елене Владимировне, то теперь иностранный язык был уже в «сетке» расписания и всё было «по правилам». Ботанику у нас преподавала молодая учительница биологии, имя и отчество которой я, к сожалению, забыл, но самоё её помню неплохо. Она всегда очень ласково называла элементы растений. На уроках, когда она рассказывала нам по плакатам очередную тему, то как-то нежно касалась картинки указкой и говорила: «корешок, стебелёк, почечка... листочек...».

Учебник ботаники для 5-го класса, по которому мы учились

Любопытно, что в конце пятого класса нам предстояло сдавать уже пять экзаменов. К таким же четырём — письменные и устные по русскому и по арифметике, как и в четвёртом классе, прибавился и пятый экзамен - ботаника. И снова — солнечный майский день, празднично выглядевший класс, к столу учителя приставлен стол для ассистента, а оба стола накрыты скатертями. На них — огромные букеты душистой сирени и красных пионов в стеклянных банках. Я сдаю экзамен одним из первых. Подхожу к столу, беру билет... Всё понятно: несложный вопрос про хвойные растения. И вдруг ассистент, учительница химии Ирина Ивановна, решила «прощупать» отличника и задаёт дополнительный вопрос «на засыпку»: «Расскажи-ка нам, Заир-Бек, для чего осенью обрезают деревья и кустарники?» А я как-раз недавно прочитал в журнале «Пионер» статью, где рассказывалось про «точку роста» у растений. Поэтому и смог ответить на вопрос ассистента, получив на этом экзамене «пятерку», а также очередную, уже за пятый класс, похвальную грамоту в свою «коллекцию».

Часть 21. История с географией

Вскоре после окончания экзаменов в пятом классе я снова уехал «на брега Невы», где провёл свои очередные чудесные ленинградские каникулы. Моя жизнь в гостях у бабушки и дедушки пополнилась ещё одним очень приятным моментом: совсем недалеко от ДВС, на стрелке Крестовского острова, было, наконец, завершено строительство огромного стадиона им. С. Кирова, самого большого в СССР и одного из самых больших в мире, вмещающего до 100 тысяч зрителей. Как и многие мальчишки, я увлекался футболом, следил за ходом чемпионата СССР, знал многое о командах и их игроках, «болел» за харьковский «Локомотив». А тут такая радость: Большой футбол пришёл почти домой! Торжественное открытие стадиона состоялось 30 июля 1950 года матчем ленинградских команд, а потом матчи проходили уже каждую неделю, а иногда и чаще. Для школьников на стадионе было выделено несколько секторов, а детские билеты стоили фантастически дёшево — 1 рубль. Конечно, я не пропускал ни одного футбольного матча ни в 1950 году, ни в последующие годы, пока ездил летом в Ленинград.

Но всему приходит конец, и каникулам — тоже. 1 сентября 1950 года начался новый учебный год, и я пошел уже в шестой класс. Одним из первых уроков была география. И какой же был для всех нас неприятный сюрприз, когда после милейшего Макара Филипповича Красникова, который был у нас учителем географии в пятом классе, к нам пришёл на первый урок суровый и неулыбчивый Иосиф Маркович Локшин.

Иосиф Маркович Локшин

Обращаясь к классу, он тогда сказал (до сих пор помню его интонацию и акцент): „В этом гаду... я у вас... буду прэ-пода-вать... гэографию... Что за смешок?!“. В шестом классе мы стали изучать уже серьёзный предмет — экономическую географию зарубежных стран: промышленность, сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, транспорт, торговлю и т.п. Иосиф Маркович обязал нас, в отличие от Макара Филипповича, завести тетради или альбомы по географии, рисовать в них контуры стран и континентов, наносить на них основные города, важные объекты, промышленные и сельскохозяйственные регионы. Он широко использовал работу с контурными картами. В общем, игра в географию закончилась, началась настоящая учёба.

Забегая немного вперёд, отмечу, что потом, с 8-го класса, Иосиф Маркович был у нас классным руководителем, преподавал физику и астрономию, и оказался совсем не таким суровым. А, может, просто мы повзрослели к 8-му классу и стали иначе смотреть на жизнь? В любом случае, кто хотел, мог хорошо знать географию. А я дополнительно поднаторел в этой науке, так как всерьёз в школьные годы собирал коллекцию почтовых марок и хорошо разбирался, на каком континенте или острове расположена та или иная страна, какое у неё государственное устройство, какая валюта, природа, промышленность, кто правители и герои. В жизни пригодилось.

Почтовые марки для коллекции

Как-то мои американские родственники написали мне, что они собираются в отпуск в Доминиканскую республику, то есть на остров Гаити. По этому поводу вспомнилась «географическая» песенка из моего детства:

На острове Гаити жил негр Тити-Мити,

Жил негр Тити-Мити и попугай Ке-Ке...

Кстати, в детстве мы пели немного не так: „на острове Таити“. Уже много позже, посмотрев картины Гогена, я понял, что на острове Таити живут совсем не негры, что в песне – ошибка, и речь должна идти об острове Гаити, где, действительно, обитают негры, потомки чернокожих рабов из Африки. А остров, на котором расположены Доминиканская республика и государство Гаити, так и называется: „остров Гаити“, а раньше он назывался Испаньола, и открыл его сам Христофор Колумб.

Кровавую драму, которая разыгралась на острове Гаити, согласно песенке, позже, думаю, читатели сами хорошо помнят. Но птичку жалко, попугай-то тут причём?

Из других полузапрещённых песен из детства, в которых упоминались «экзотические» географические названия, вспоминается очень популярная ныне песня «В кейптаунском порту» и её варианты «В неапольском порту» и даже «В рейкьявикском порту». А еще звучащий со старой, «заезженной» пластинки неповторимый голос Александра Вертинского: «В бананово-лимонном Сингапуре, пуре...» И для любопытного мальчишки было интересно найти на карте в атласе по географии и остров Гаити, и южноафриканский Кейптаун, и далёкий Сингапур. Такая, вот, история с географией...

В шестом классе мы начали изучать новую дисциплину - «История средних веков» по классическому учебнику проф. Косминского, в котором рассказывалось не только об основных событиях средневековой истории, но и о культуре, быте и нравах средневекового общества.

Учебник истории средних веков проф. Е.А.Косминского, по которому я учился

У нас была неплохая учительница истории, но мы не знали, кто преподавал эту дисциплину в двух параллельных классах, а всего у нас было четыре параллельных класса — от «а» до «г». Уже позже стало известно, что ещё одним учителем истории в нашей школе с 1950/51 учебного года работает Григорий Маркович Донской, позже ставший легендарной личностью. Но все по порядку.

Григорий Маркович Донской

Григорий Донской, сын расстрелянного в 1937 году «врага народа», ушёл добровольцем на фронт, был тяжело ранен, стал инвалидом войны. После демобилизации из армии Григорий поступил на истфак Харьковского университета, во время учёбы в котором написал несколько научных работ по истории средних веков, а его доклады на студенческих научных конференциях были отмечены призами. Однако, после окончания учёбы в 1950 году, по доносу сокурсника, который утверждал, что Григорий якобы «аполитичен» и вообще «враг народа», ему не разрешили продолжить учёбу в аспирантуре. С большим трудом ему удалось устроиться учителем истории в нашу 82 МСШ и всего на треть ставки.

Во второй половине 1950-х годов коллега Донского, учительница истории 131-й харьковской школы Екатерина Агибалова, предложила ему стать соавтором школьного учебника по истории средних веков.

Екатерина Васильевна Агибалова, соавтор Г.М.Донского

Хотя сначала он даже отказывался, но в дальнейшем совместная работа учителей оказалась настолько удачной, что стала победителем Всесоюзного конкурса учебников по истории для средних школ. Их учебник «История средних веков» для 6 класса был признан лучшим среди 14 представленных на конкурс работ и был удостоен первой премии. Всего их учебник выдержал более 25 переизданий. За первые тридцать лет с начала публикации учебника он дважды в корне перерабатывался авторами. Кроме СССР, этот учебник издавался и в «социалистических» странах, а в 1973 году Е.Агибаловой и Г.Донскому за него была присуждена Госпремия СССР в области науки и техники. Это был первый случай в Союзе, когда наградой такого уровня удостоены школьные учителя. Вот, такая история произошла с учебником истории для 6-го класса и его авторами.

Одно из первых изданий учебника В.Агибаловой и Г.Донского

«История средних веков» для 6 класса

Когда в главе 18 этих очерков я рассказывал о своих товарищах, живших в одном подъезде со мной, в доме №17 по ул. Гиршмана, то вскользь упомянул и о Боре Сивере. В младших классах Боря учился в 89-й школе, на Совнаркомовской улице. После того, как он окончил пятый класс, его родители по какой-то причине решили перевести его в 82-ю школу.

Здание, в котором размещалась 82 МСШ на ул. Чернышевской, снимок 2006 г.

Так Боря оказался не только в нашем классе, но и стал моим соседом по парте. С тех пор у нас завязалась с ним крепкая мальчишеская дружба, длившаяся вплоть до окончания нами школы, когда наши дорожки разошлись. Но это произошло ещё не скоро, только через пять лет, а пока... Мы были ровесниками, и у нас с Борей было много общих интересов: оба любили читать, рисовать, фантазировать, собирали марки, интересовались футболом, сочиняли ребусы и... шифры.

Неразлучные друзья, с Борей Сивером

В книге Якова Перельмана «Живая математика» мы с Борей вычитали про тайную переписку подпольщиков. Там рассказывалось о том, как вести переписку по этому способу с помощью специальной «решетки», т.е. картонного квадратика с прорезанными в нем окошечками. Мы попробовали и нам это понравилось, тогда стали искать описания шифров в других книгах. В рассказе Артура Конан Дойла «Пляшущие человечки» мы с Борей обнаружили шифр, который посторонний человек может принять за детские рисунки. В романе Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» прочитали про шифр, которым пользовались жестокие пираты. Тогда нафантазировали себе, что мы — члены какого-то тайного общества, борющегося за справедливость, наши имена Боб Норд и Ян Зак, и нам нужен надёжный шифр для переписки. Мы с Борей чуть ли ни каждый день придумывали новые шифры, доводя их, как нам казалось, до «совершенства». Борин папа, Леонид Борисович Сивер, работавший инженером-технологом на Харьковском плиточном заводе, знал идиш и немного иврит, что, конечно, в те времена не афишировалось. Он по секрету познакомил нас с основами еврейской письменности. Мы тут же подхватили интересные идеи, развили их и стали писать справа налево, с огласовками, объединяя две-три буквы в один знак и используя прочие премудрости. Когда после окончания 6-го класса мы разъехались на каникулы, я - в Ленинград, а Боря — к родственникам в Красную поляну на Кавказе, то все лето мы с ним переписывались шифром.

Борис Сивер, снимок 1954 г.

Слава богу, что наши письма не попали «куда надо», а то нам бы несдобровать. Любопытно, что наш вундеркинд и лучший математик Виталик Васильковский по кличке «Вася», о котором я уже несколько раз упоминал выше, нашёл оброненный Борей листок с небольшой запиской на нашем «супер-шифре» и расшифровал текст. Как он это сделал, так и осталось тайной, которую унёс с собой в могилу: он трагически погиб в горах ещё в очень юном возрасте...

После окончания школы наши с Борей «дорожки» разошлись: я поступил в Политехнический институт, а Боря — в Харьковский университет на геолого-географический факультет. Виделись мы с ним в те годы очень редко, к тому же он переехал из дома №17 на улице Гиршмана: простояв много лет в очереди на жильё, их семья в 1956 году наконец получила двухкомнатную квартиру в районе новостроек. После окончания университета многие годы Боря мотался по Союзу с рюкзаком за плечами, работая в геологических партиях на Востоке страны. Вернулся в Харьков, а, когда появилась возможность, в середине 1980-х гг. уехал в Израиль. Жил в Хайфе, к сожалению, уже давно не отвечает на мои письма...

Борис Сивер, снимок 2013 г.

Комментарии

Rita Kruter 20.02.2025 10:56 Как всегда очень интересно, живо,художественно. Я тоже училась по этим учебникам и с большим удовольствием вспоминаю своих учителей, школу, друзей и то прекрасное время детства, когда всё ещё впереди. Спасибо.

Изабелла 20.02.2025 15:30 Я прочитала очередные главы "Детства" и как-будто побывала частично и в своём, только в более расширенном, интересном и увлекательном! Это что-то необыкновенное! Как чудесно и талантливо обо всём написано. С какой любовью - о своих друзьях. С каким уважением - о своих родителях и их друзьях. Какие великолепные люди! И как всё это описано! Это как учебник истории! Спасибо автору! Во всём удачи, успеха, здоровья!

Анна Хавкина 24.02.2025 09:01 После каждой прочитанной главы оказываюсь потрясённой гигантским сохранённым архивом и памятью Якуба. Сам материал интересен именно своей повседневностью, жизнью и событиями отдельных людей. Заглядываешь в квартиры, школы и театры, все это делает рассказ невероятно ценным! Спасибо, Якуб!

Elena 25.02.2025 15:07 Якуб, как оказалось, обладает удивительным даром находить простым языком описания детства, юности, увлечения свои и его замечательных друзей. Описания быта,улиц создают атмосферу тех лет. Здорово! Гордимся и желаем продолжения. Спасибо за огромный труд

Люба 27.02.25. 14:51 Как всегда, все замечательно! Интересно! Как обычно для меня, два дня жила впечатлениями от прочитанного. Описание Якубом своего детства возвращает и читателя к его детским годам. У кого-то это приятные воспоминания, а у кого-то, может быть, и нет. Но, в любом случае, равнодушным не оставляет. Это мое личное мнение.

Ирина 03.03.2025 01:10 Наш замечательный автор- это просто какая- то бездонная кладезь знаний. До чего же интересно читать его статьи. До окончания школы ещё несколько лет. Значит нас ждёт впереди ещё много всего занимательного. От меня автору традиционный лайк и огромное уважение.

Анна 03.03.2025 04:36 Достойное продолжение уже знакомой нам саги о времени и семье, существенно расширенное привлечением большого количества новых интересных персонажей. Автору удалось,опираясь на свою феноменальную память и тонкое восприятие, создать яркие живые и обьёмные образы интересных людей. Это, безусловно, является большим достоинством саги в целом и подтверждает талант автора.

Наталия Шеина 01.08.2025 20:09 Это лёгкое, захватывающее, порой трогающее до мурашек повествование Якуба удивительно гармонично перемежается фотографиями, именами и фактами. Через перо автора мир прошлого оживает. Очень нравятся скачки в настоящее. Как будто кто-то прокручивает киноплёнку на скорости, иногда притормаживая , чтобы обратить наше внимание на чём-то очень важном. Автор не делает глубоких выводов из описанных событий и происшествий. Он, как профессиональный журналист, просто констатирует факты. Читаю его публикации с огромным удовольствием. Благодарю Якуба Заир-Бека и редакцию "Круга интересов" за такую возможность.

Наталия Шеина 01.08.2025 20:18 Говорят "скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Якуб чудесно описывает своих родных, одноклассников, соседей, их родителей... Какие же у него замечательные родители и всё окружение! И родители его друзей. Потрясающие учителя и все те, о ком он пишет. Все они стали и мне до́роги. Зная много лет Якуба лично, я теперь понимаю, почему он такой: каждый из героев его эссе не только остался в памяти автора, но и повлиял на него, обогатил его как личность. Ведь он, как губка, впитывал не только информацию, но способности его родных и друзей. Поэтому Якуб такой талантливый и многогранный. Я уверена, что и он сам сильно обогатил этих людей, описанных им, и оказал на них большое влияние. Было бы интересно об этом у них самих спросить (конечно, у тех, кто ещё жив).

Юрий 22.10.2025 12:09 Уважаемый Якуб! С большим удовольствием прочитал Ваши воспоминания. Но, возможно, мое сообщение Вас шокирует. Дело в том, что я - брат Наума Аврутина, сын Григория Наумовича Аврутина. Так называемый "незаконнорожденный". Но это не мешает мне поддерживать переписку с Геннадием, сыном Наума. А моя дочь, живущая в США, дружит с дочерью Геннадия. И да, я учился в школе №82! В 1951 году я пошел в первый класс, и моей классной руководительницей была Жукова! И учителя были те же, что и у Вас. О своем отце и школьных годах я немного написал в своей книге: Юрий Марченко "Брызги социализма", вышедшей в издательстве "Ридеро". Если будет желание, Вы можете её там бесплатно скачать. К сожалению, там нет фотографий, часть которых я выкладывал на Фейсбуке. Сейчас я заканчиваю расширенный вариант своих мемуаров. Мой двоюродный брат Валентин живет в Ашкелоне. А я до сих пор в многострадальном Харькове. Было очень интересно и очень узнаваемо читать о Харькове. Большое спасибо!

Ваш комментарий появится здесь после модерации

Ваш email-адрес не будет опубликован

Коммерческое использование материалов сайта без согласия авторов запрещено! При некоммерческом использовании обязательна активная ссылка на сайт: www.kruginteresov.com