Часть 22. Лиля Тимофеенко

РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ

Якуб Заир-Бек

Якуб Заир-Бек

Далёкое - близкое

Вспоминая своё

детство...

Регистрационный номер публикации 1066

Дата публикации: 21.03.2025

Я уже рассказывал читателям о друзьях отца, в частности, о его лучшем друге, поэте и писателе Игоре Муратове и его очаровательной жене Наташе, а также об архитекторе и инженере Илье Фрейдмане, его супруге красавице Елене и дочери Юноне. Была и у моей мамы, актрисы Татьяны Либаковой, или как все её называли, Тины Яковлевны, ближайшая подруга — актриса Харьковского государственного украинского драматического театра им. Т.Г.Шевченко Елена Тимофеенко. Впрочем, никто, практически, её и не знал, как Елену, она была известна, как Лиля. Это имя «приклеилось» к ней с детства, да так и осталось на всю жизнь.

Актриса Елена Аркадьевна Тимофеенко (1924-2011)

Елена Аркадьевна Тимофеенко родилась 26 мая 1924 года в г. Юзовке (ныне - Донецк), в семье, не имеющей никакого отношения ни к театру, ни к искусству вообще. Но Лиля с детства хорошо пела, танцевала, читала стихи, обладала эффектной внешностью — стройная блондинка с голубыми глазами - и мечтала стать «артисткой». Сразу осуществить свою мечту помешала война. Тем не менее, творческий путь 17-летней Лили начался в начале войны: она выступала в военных госпиталях с концертами для раненых бойцов. Затем волею судьбы Лиля Тимофеенко, выпускница актерской студии Сталинского (Донецкого) музыкально-драматического театра, в 1944 г. оказалась в Харькове. К этому времени Харьковский украинский театр им. Шевченко уже возобновил работу в родном городе, вернувшись из эвакуации в Киргизию. И Лиля сразу же поставила себе цель - стать актрисой этого театра. Вначале не всё шло гладко. После прослушивания на художественном совете театра Лиле предложили некоторое время поработать в костюмерном цехе, но при этом дали возможность проявить себя сначала в массовке. Приняв такое условие, Лиля с увлечением взялась за работу и пропадала за кулисами с раннего утра до позднего вечера.

Драматический театр им.Т.Г.Шевченко, Харьков, послевоенный снимок

Когда дождалась назначения на маленькую эпизодическую роль, была безмерно счастлива. С каким благоговением она вспоминала свой первый выход на сцену в окружении актеров прославленной труппы. «Я не верила своим глазам, — рассказывала Елена Аркадьевна, — что рядом со мной играют такие мастера, как Марьян Крушельницкий, Даниил Антонович, Лидия Криницкая и Валентина Чистякова. Когда недосягаемые мечты становятся реальностью, то относишься к этой реальности особенно трепетно». В 1947 году режиссёр Бенедикт Норд поставил спектакль по пьесе М.Горького «Егор Булычов и другие», а роль Шуры поручил Лиле. Премьера была приурочена к 25-летнему юбилею театра, а через четыре года на Декаде украинского искусства в Москве этот спектакль имел грандиозный успех у столичной публики и был высоко оценен критикой, в частности, отмечалось исполнение роли Шуры молодой артисткой Тимофеенко.

Знакомство моей мамы с Лилей произошло примерно в 1948 году, когда Елена Аркадьевна занимала уже определенное положение в театре. Несмотря на большую разницу в возрасте, 18 лет, у них было много общего: любовь к театру, эрудиция в вопросах истории, литературы, искусства, прекрасное чувство юмора. Они могли часами беседовать о премьерах в харьковских театрах, о гастролях, о новых актерах, поступивших в театры, о новинках литературы и драматургии. А каким блестящим рассказчиком была Лиля! Сколько знала актерских баек, анекдотов, сплетен. Куда же без сплетен и слухов в актерской среде? А как замечательно рассказывала она эти театральные байки: с каким юмором, по «ролям», казалось, что просто видишь «героев» этих рассказов. Некоторые из них запомнились особенно ярко. Так, в 1948 году шевченковцы начали репетировать спектакль по пьесе братьев Тур «Софья Ковалевская», главную роль в котором играла Валентина Чистякова. По замыслу режиссера Леонтия Дубовика в спектакле была сцена, где «королева математики» Ковалевская читает лекцию по теории функций в Стокгольмском университете. Режиссер решил повести артистов на «экскурсию» в Харьковский университет, чтобы они своими глазами увидели, как проходит лекция по математике. Интересными были разговоры актеров после посещения этой лекции. Обсуждалась, к примеру, такая деталь: «Профессор два часа читал лекцию, исписал формулами две доски, а потом всё это оказалось равным нулю!». А когда в 1955 году в театре им. Шевченко стали репетировать «Гамлет» Шекспира, кстати, впервые на украинской сцене, то на главную роль был приглашён из Львова заслуженный артист УССР Ярослав Геляс.

Заслуженный артист УССР Я.Т.Геляс, снимок 1940-х гг

На одной из репетиций этого спектакля художественный руководитель театра, народный артист СССР А.И.Сердюк рассказывал актёрам о философском смысле образа Гамлета. Встаёт Я.Геляс и, обращаясь к корифею украинской сцены, говорит: «Ну, що ви кажете, шановний Лесю Iвановичу? Ну, яка така фiлозопiя? Хто це такий Гамлет? Гамлет — це молодий, красивий хлопчик, котрий вийшов на сцену, темпераментно розсказав свою роль, повернувся та пiшов. А вы кажете «фiлозопiя»!».

Для Елены Аркадьевны, как казалось со стороны, не составляло особого труда сделать даже небольшую роль в спектакле настолько выразительной, что уже назвать эту роль «маленькой» никому и в голову не приходило. Но за каждой такой ролью стояла огромная работа актрисы. Творческие озможности Лили Тимофеенко, как актрисы, выходили за рамки какого-то одного амплуа. Народный артист СССР Леонид Тарабаринов восхищался её сценической свободой и непосредственностью никогда не повторяющихся образов, подчеркивая: «Она и в жизни, и на сцене всегда непредсказуема! У её персонажей никогда не бывает одного и того же настроения, заученного на всю сценическую историю спектакля».

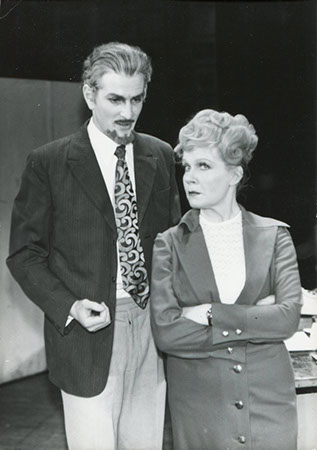

Елена Тимофеенко в спектаклях разных лет

И просто удивительно, что актриса с таким талантом не была отмечена никакими наградами или почетными званиями, её практически не приглашали на киносъёмки. Забегая немного вперед, скажу, что за почти семьдесят творческих лет своей жизни она только два раза снималась в кино, причём «разрыв» в съёмках составил три десятка лет! Первый раз это было в далеком 1956 году. В кинокомедии "Она вас любит", снятую на студии «Ленфильм», Лиля сыграла небольшую, но очень яркую роль Ирины, жены фотографа Павла. Супруги подкладывают в письмо персонажа Георгия Вицина, недотепы Канарейкина, фото красавца, эстрадного певца и любимца женщин Вадима, роль которого исполнил Александр Ширвиндт, кстати, это был его дебют в кино.

Георгий Вицин, Елена Тимофеенко, Рэм Лебедев в фильме «Она вас любит»

Кадр из фильма «Она вас любит», студия «Ленфильм», 1956 г.

Кадр из кинокомедии «Она вас любит»

Следующая встреча с кинематографом состоялась у Лили только через 30 лет, в 1987 году. В фильме-спектакле «Берёзовая ветка» по пьесе Юрия Висбора она сыграла небольшую роль Любови Воеводиной, актрисы местного театра, сестры главного героя Короткевича. И это, к сожалению, всё...

Елена Тимофеенко в фильме-спектакле «Берёзовая ветка»,1987 г.

По ряду личных причин, а также из-за неудовлетворенности работой и невостребованности в театре в должной степени, Лиля в 1960 году уехала в Крым, где служила актрисой Севастопольского театра им. Луначарского. Но и там её творческая жизнь сложилась не очень удачно, и Лиля Тимофеенко в 1965 году вернулась в Харьков, в ставшую ей родной труппу шевчековцев.

После отъезда в 1966 году моей мамы, Тины Либаковой, в Ленинградский ДВС, дружба с Еленой Аркадьевной не прервалась, и она была частым гостем уже у нас, моей жены Риммы и меня, вплоть до нашего отъезда на ПМЖ в Германию в 1995 году. А мы с супругой старались не пропускать премьер шевченковцев, особенно тех, где играла Лиля. Любимица харьковской публики никогда её не разочаровывала. Пожалуй, просто невозможно назвать какой-либо спектакль, роль Лили в котором была бы неудачной. Вместе с тем она сокрушалась о том, что её кандидатуру каждый раз вычеркивали из списков на присвоение почётных званий: к 50-летию театра в 1972 году, а затем и к 60-летию, которое отмечалось в 1982 году.

А какой замечательный сценический образ бабы Щепки она создала в спектакле «Мельница счастья» по пьесе Виктора Мережко, поставленный к юбилею театра в 1982 году.

В спектакле «Мельница счастья»

Сколько восторженных откликов зрителей и театральных критиков вызвала роль «дедушки на прокат», не встающего с инвалидной коляски два акта и неожиданно, пугая окружающих, вдруг вспоминающего старую солдатскую песню, в спектакле «Моя профессия — синьор из высшего общества» по пьесе итальянских драматургов Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи. С этой ролью было много интересного. Лиля получила её не по режиссерскому распределению ролей, а подав на неё «творческую заявку», т.е. как «самовыдвиженец». И режиссёры не ошиблись, дав Лиле попробовать себя в этой необычной роли. Любопытный эпизод наблюдал я в антракте этого спектакля, когда зрители стали искать среди фотопортретов артистов театра им. Шевченко, вывешенных в фойе, фотографию актёра Тимофеенко, фамилию которого они прочитали в программке, но не находили фото в галерее.

В спектакле «Моя профессия — синьор из высшего общества»

Можно было без конца восхищаться лилиной энергией, силой воли, оптимизмом, доброжелательностью. Будучи уже немолодой женщиной, она, тем не менее, очень следила за собой, за своим внешним видом, уделяла большое внимание здоровью. Занималась гимнастикой, соблюдала строгую диету, регулярно устраивала себе разгрузочные дни, даже на гастролях, и выглядела превосходно. Почти в 70 лет она могла, к примеру, сесть на шпагат.

Елена Тимофеенко в последние годы жизни

Вспоминаю нашу последнюю встречу с ней, в августе 1995 года, за несколько дней до отъезда на ПМЖ, когда я пришел попрощаться с Еленой Аркадьевной. Мы встретились с ней в саду Шевченко, тепло пообщались, а когда она уже уходила по дорожке и я смотрел ей вслед, то видел не старушку в возрасте за 70, а стройную и подтянутую женщину средних лет. Все эти годы, до самой её кончины, мы с ней переписывались, и она рассказывала в своих письмах о грустных и веселых, приятных и не очень, моментах своей жизни. В трудные для многих актеров 1990-е годы, когда она стала невостребованной на родной сцене, Елена Аркадьевна не унывала и не жалела себя, а стала актрисой антрепризного Молодежного театра Петра Бойко, сыграв на его подмостках несколько десятков ролей и получив, таким образом, признание у зрителей нового поколения. А позже, в 2002 году, Лиля вернулась в родной театр по просьбе главного режиссера Андрея Жолдака.

Елена Аркадьевна Тимофеенко была востребована шевченковской сценой до конца своей жизни. Да и могло ли быть иначе, если почти семьдесят творческих лет из 87-и, прожитых ею, она отдала, практически, единственному театру! Лиля умерла в конце мая 2011-го. Моё последнее письмо к ней, датированное 12 мая, вернулось ко мне со штемпелем «Адресат не проживает»...

Часть 23. Мои одноклассники

В предыдущих главах этих воспоминаний я уже писал о своих родителях и других родственниках, о друзьях моих родителей, об учителях в нашей школе №82, о друзьях детства, о доме, в котором я жил, но ещё очень мало о моих одноклассниках. В этой и последующих частях я постараюсь восполнить этот пробел. А начать хочу вовсе не со «знаменитых» и ярких личностей, а с самого тихого, скромного и даже затравленного мальчика.

Корпус Харьковского педагогического университета, в котором раньше была школа №82

Как раз недавно я вспоминал одного своего одноклассника, которого почему-то почти нет на наших школьных фотографиях, и о котором мало кто из моих соучеников помнит. Его звали Боря Пицерман, такой нервный, вздрагивающий, втягивающий голову и закрывающий глаза мальчик, когда его собеседник доставал носовой платок из кармана... Видимо, досталось ему в детстве. Он как-то написал на обложке тетрадки свою фамилию, но неразборчиво, с исправлениями, у него получилось „Пищерман“. Мы, жестокие, потом его так дразнили. Боря учился с нами до 7-го класса, после этого он поступил в машиностроительный техникум и окончил его, но почему-то работал простым рабочим на каком-то заводе. К сожалению, я ничего не знаю о его дальнейшей судьбе.

В 5-7 классах с нами учился Толя Максимов. Небольшого росточка, тихий, плаксивый, даже какой-то запуганный мальчик. Недолгое время я сидел с ним за одной партой. А его отец был в своё время секретарём, кажется, именно нашего, Кагановичского райкома КП(б)У. В то время первым секретарём Харьковского обкома партии был некто Виктор Чураев, легендарная личность по части свирепости, жестокости и самодурства. По слухам, после одного партийного совещания, с разносами и угрозами положить партбилет на стол и т.п., доведенный Чураевым до нервного срыва, отец Максимова пришёл домой и застрелился из именного пистолета. А о судьбе самого Толика мне ничего не известно. Окончив 7-й класс, он ушёл из нашей школы, и никто не знал, где он, что с ним, учится он или работает...

А, вот, у Юры Нисенгольца, который в 9 классе сменил свою «неблагозвучную» фамилию на Тюрин, совсем другая судьба.

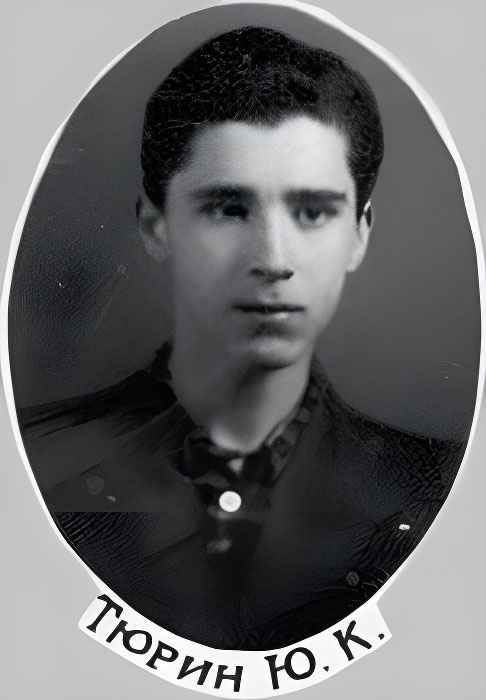

Юрий Нисенгольц (Тюрин), снимок 1955 г.

Окончив 10-й класс, в основном, на «троечки», он даже учился некоторое время в каком-то институте, но... у него всегда была коммерческая „жилка“. Он стал заниматься так называемой „фотоволыной“, т.е. ездил по сёлам Харьковской областим и собирал заказы на фотоработы, делал увеличение со старых фотографий и „производил“ фотопортреты. Тогда такая „деятельность“ квалифицировалась как „частное предпринимательство“ и входила в противоречие с Уголовным кодексом. Юра где-то погорел и даже попал в тюрьму, отсидел. Говорили, года три. Потом вернулся в Харьков, опять занялся коммерцией и тёмными делишками, работал в какой-то мастерской „по быту“, жил на широкую ногу. «Умеет жить», как говорили раньше. Мы несколько раз встречались с ним в городе, он посмеивался над моей доцентской зарплатой, говорил, что он в день «имеет» больше. Он вообще любил надо мной подшучивать, ещё в школе. А я так никогда и не научился „делать деньги“, поэтому их у меня никогда и не было. Всё в соответствии с моим персональным гороскопом, ничего не поделаешь – так звёзды сошлись...

В 2004 году мы с женой были в Штатах, три дня гостили у наших старинных друзей Рабиновичей-Нисенгольц в штате Массачусетс (кстати, Мила Нисенгольц - двоюродная сестра Юры Нисенгольца).

Мила Нисенгольц, США, современный снимок

Мила набирает какой-то номер и соединяет меня с... Сеней Вароном, с которым я не общался более 50 лет. После 7-го класса он ушёл из нашей школы и поступил в какой-то техникум, в Америке разбогател, был владельцем сети закусочных. Во время разговора со мной Сеня вдруг передаёт трубку... Валере Машкину. Ничего себе – мир тесен! Так вот, Валера сходу начинает обвинять меня в том, что я чуть ли ни погубил его жизнь. „В чём дело?“ - спрашиваю. Оказывается из-за меня он якобы не получил золотую медаль (это Машкин-то, с четверками и тройками в аттестате), так как на выпускном экзамене он спросил меня как пишется слово „эшелон“ - через „е“ или „а“, а я якобы подсказал ему неправильно. Спрашиваю его: „Валера, что ж ты молчал почти полвека, никогда мне об этом не говорил? Ведь мы с тобой, между прочим, учились четыре года в одной группе в ХПИ, а когда были на практике в Жданове (Мариуполе), то наши кровати в общежитии стояли рядом?“ „Всё как-то к слову не приходилось“, - отвечает. Вот, и такой у меня был одноклассник. Он много болел потом и ушёл уже давно в мир иной...

Витя Бельский был самым начитанным в нашем классе, умным, очень добрым, отзывчивым. Таким и остался до конца дней своих. Я уже немного рассказывал о нем и о его увлеченности геологией с раннего детства (см. часть 14). Жизнь свела меня с ним только в самом конце 80-х, когда он после своих скитаний по геологическим партиям в Средней Азии, вернулся в Харьков и стал работать на родном геолого-географическом факультете Харьковского университета. Там я с ним на кафедре экологии и столкнулся случайно. Он был доцентом, кандидатом геолого-минералогических наук. Виктор умер в 1995-м году, в электричке, по дороге домой в Высокий посёлок, где у отца его жены Людмилы был небольшой дом (своей квартиры он так и не заработал у советской власти). Он и в зрелые годы, как и в юности, был готовь снять с себя и отдать последнюю рубашку... Светлая память!

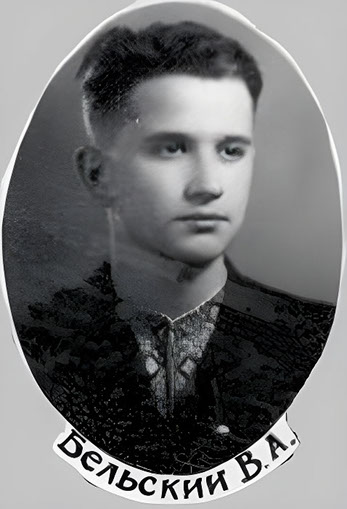

Виктор Бельский

После школы я почти ни с кем из наших одноклассников не виделся. Контактировал с Валерием Фруминым (их семья переехала из профессорской квартиры на Артёма 5 в наш подъезд на первый этаж), Вадиком Хельбиным (он часто бывал у нас с Риммой – как один, так и со своими девушками, которых он приводил к нам на „смотрины“, засиживался с ними у нас до двух ночи, да так ни на ком и не женился).

С Юрой Сухоцким виделись редко, он организовывал встречи одноклассников, был умелым организатором. Кончил он трагически: повесился, когда у него была депрессия, говорят, на „семейной почве“. Он был женат вторым браком, внешне всё выглядело пристойно...

Юрий Сухоцкий

Маленький чёрненький Сеня Гейер, мой сосед по дому №17 на ул.Гиршмана, учился в школе очень слабо. После 7-го класса он ушёл в техникум, там много играл в футбол. А потом внезапно прославился как блестящий тренер детских и юношеских команд по футболу. О нём писали в харьковских газетах и показывали по телевизору.

Женя Красуцкий, теннисист и пижон, „прославился“ ещё в школе кражей книг. Как оказалось, у них была целая банда: они знакомились с девушками, входили к ним в доверие, приходили к ним домой и воровали книги из семейных библиотек. А затем они продавали эти книги, а деньги тратили на этих же девочек. Эти кражи были поставлены на «промышленную основу», воровали, где и у кого только можно было. Женя и у меня выкрал или обманом забрал не один десяток хороших книг из моей библиотеки.

Олег Кастелли попал в нехорошую компанию, был замешан в убийстве, отсидел несколько лет, а после тюрьмы работал где-то на заводе. Я с ним после окончания школы виделся только один раз, в доме Сухоцкого, на встрече одноклассников, его привёл туда Валера Фрумин. Но Олег чувствовал себя среди нас, людей с высшим образованием, кандитатов-докторов, явно не в своей тарелке. Он быстро ушёл от нас и на следующие встречи уже не приходил...

Но так как мне хотелось немного подробней познакомить читателей со своими одноклассниками, я немного отошёл от хронологической последовательности в описании своих детских лет. Так что пора уже немного рассказать и об учебе в 7-м классе. Этот класс в то время, а речь идёт о 1951/1952 гг., считался выпускным в неполной средней (семилетней) школе. Наряду с дисциплинами, которые мы изучали в младших классах, у нас появились и новые предметы — геометрия, физика, химия, Конституция СССР и УССР, продолжилось изучение алгебры и зоологии, начатое в 6-м классе. В общем, можно сказать, что это был довольно серьёзный класс и учиться было нелегко. Русский язык и литературу у нас снова вела вернувшаяся из декретного отпуска Валентина Николаевна, украинский — Рахиль Павловна, а Конституцию - Лариса Владимировна, которая, как я уже рассказывал, будучи студенткой Харьковского пединститута, проходила практику в нашей школе и провела в нашем и параллельном классах несколько пробных уроков по истории (см. часть 15).

Учебник «Конституция СССР» для 7-го класса, по которому мы учились

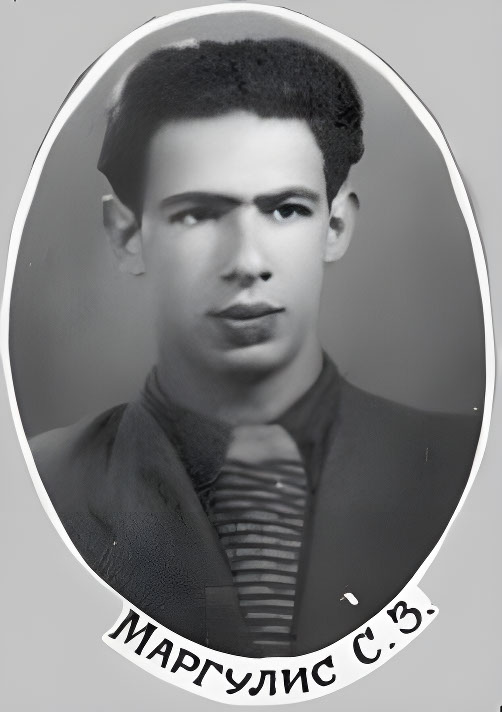

В 7-м классе мы ещё были пионерами, и какая-то пионерская работа всё же велась. Не помню уже каким образом, но в период корейской войны, где-то в году 1951-м, у члена родительского комитета класса, мамы нашего Сени Маргулиса, появились знакомые корейцы (из КНДР, конечно), которые в Харькове, вероятно, учились в военном училище. Поскольку Сеня в это время был звеньевым первого, лучшего, звена в нашем пионеротряде, группу этих корейцев пригласили к нам в класс на расширенный сбор звена.

Семён Маргулис

Запомнился мне их главный по имени Ди Дюн Су, который пришёл в военной форме с множеством орденов, медалей и большим значком с портретом Ким Ир Сена на кителе. На ломанном русском он рассказывал о зверствах американцев и героизме китайских добровольцев. А наше звено подготовило к приходу «дорогих гостей» фотомонтаж, стенгазету и какие-то песни. По злой иронии судьбы внуки и правнуки этих корейцев запускали ударные беспилотники по мирным городам Украины, в том числе и по Харькову...

Кстати, с Сеней Маргулисом после окончания школы я встречался... в Ленинграде, где он работал в институте НИИГипрохим. Когда я бывал в командировках в Питере, то заходил в этот институт, общался с Сеней, мы беседовали „за жизнь“, но он никогда не приглашал меня зайти к нему домой, посмотреть как он устроился в северной столице...

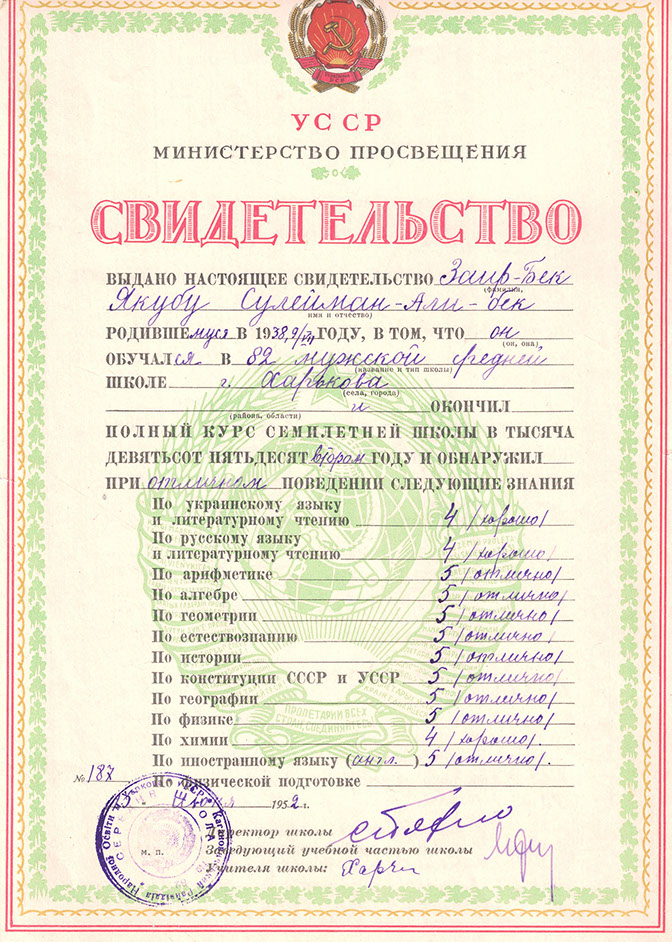

Надо сказать, что в седьмом классе я как-то сбавил «темп» в учёбе, много болтал на уроках с соседом по парте Борей Сивером и «съехал» по некоторым предметам с традиционных «пятёрок» на «четверки». Об этом, в частности, говорит полученное мною «Свидетельство» об окончании семилетней школы, ставшее уже историческим «раритетом».

Свидетельство об окончании семилетней школы

Часть 24. Комсомол, дарвинизм и одноклассники

Осенью 1952 года мне предстояло учиться уже в 8 классе. Многие, вероятно, забыли, что в то время для учащихся 8—10-х классов школ, а также техникумов и училищ действовала плата за обучение, которая составляла от 150 до 200 рублей в год, что, как утверждала статистика того времени, не превышало 5% от семейного бюджета. Обязательным было неполное среднее (семилетнее) образование, а за среднее и высшее надо уже было платить.

Учеба в 8-м классе внесла несколько новшеств в жизнь школьников. Во-первых, была отменена обязательная стрижка «под ноль», можно было иметь нормальную причёску, во-вторых, учителя должны были обращаться к нам на «вы» (в скобках отмечу, что не все учителя строго следовали этому правилу), а, в третьих, нас перевели на обучение во вторую смену, которая начиналась в час дня. Из новых предметов появился курс «анатомия человека», завершающий «триаду» по естествознанию - «ботаника-зоология-анатомия».

Но главным предстоящим событием был прием в комсомол. Летом 52-го года мне как раз исполниось 14 лет, так что по возрасту я уже вполне подходил для этого. Совет дружины и старшая пионервожатая Зоя стали нас активно готовить к вступлению в комсомол, к тому же всё это проходило в период подготоки к предстоящему в октябре того же года XIX съезду ВКП(б). Мы должны были хорошо знать Устав комсомола и чуть ли ни наизусть выучить, что такое «демократический централизм».

Устав ВЛКСМ, 1950 г.

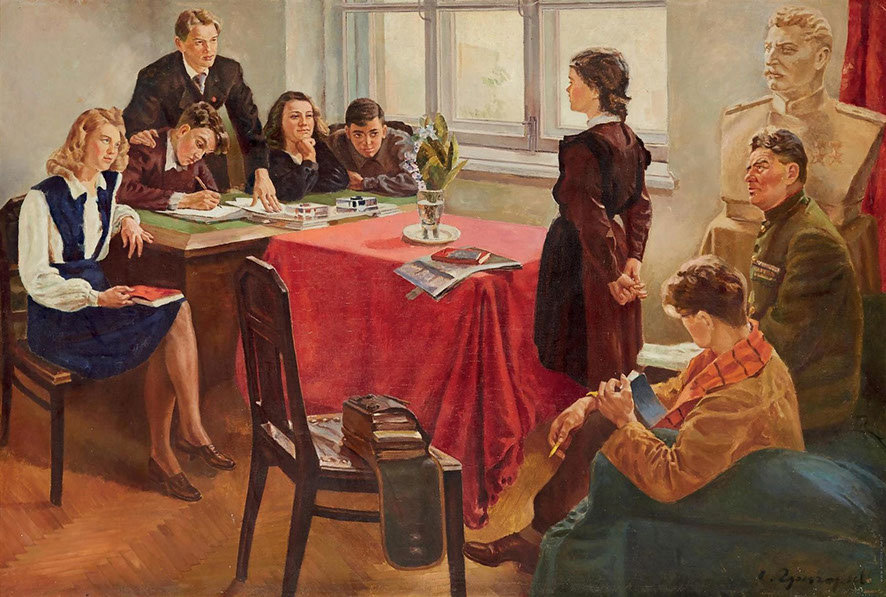

Приём был приурочен к 35-й годовщине Октябрьской революции, уже после завершения партийного съезда, на котором выступали гости — руководители компартий из «дружественных» стран. Поэтому нас, первую группу вступающих в ВЛКСМ, обязали знать имена и фамилии всех генсеков этих партий и председателей совминов соцстран. Вы можете сказать: «Что за глупость?». Но было именно так. В анкете вступающих в комсомол имелась графа «Рекомендации». Мне дали рекомендации Совет дружины, что приравнивалось к комсомольцу с большим стажем, и коммунист И.С.Фрейдман, друг отца, о котором я рассказывал в части 19 этих очерков, т.е. всё было очень «солидно». Читатели, возможно, помнят картину советского художника Сергея Григорьева «Приём в комсомол», написанную в 1949 г. в стиле «соцреализма».

Сергей Григорьев, «Приём в комсомол», 1949 г.

На картине изображено заседание комитета комсомола школы, где рассматривается кандидатура школьницы для вступления в ряды ВЛКСМ. Не могу сказать, что эта картина точно передаёт обстоятельства моего приёма, проходившего в кабинете директора школы, но некоторые детали совпадают до удивления: гипсовый бюст Сталина, знамя, диван и даже столы, поставленные буквой Т. Комсомольские билеты нам вручали уже в райкоме ЛКСМУ, там же - и значки. Кстати, комсоргом класса избрали отличника Вадика Хельбина.

Комсомольский значок образца 1945 г. Якуб Заир-Бек, фотография

из комсомольского билета, 1952 г

Но вернёмся к школьным занятиям. В 8-м классе, как я уже упомянул, у нас был предмет „Анатомия“, а в 9-м - «Основы дарвинизма». Обе эти дисциплины преподавал печальной памяти Илларион Яковлевич Салтовец. Мы очень не любили его за вредный характер, низкий уровень культуры, даже за внешний вид. Зимой, например, он носил тёплые бурки, фуфайку и больше походил на торговца с харьковского Благбаза, чем на школьного учителя. Однажды перед его уроком кто-то написал на классной доске: „Анатом – деляга в чунях“. Илларион учинил нам подлинный допрос, пытаясь найти автора надписи, но никто его не выдал.

Илларион Яковлевич Салтовец, учитель анатомии и основ дарвинизма

В те годы в агробиологии господствовала „передовая мичуринская наука“, а Илларион был её истовым пропагандистом. Так, на волне борьбы с генетикой, этой «реакционной буржуазной лженаукой», наш учитель промывал нам, пацанам, мозги, громя не только Грегора Менделя, но и Августа Вейсмана с Томасом Морганом, тем более, что их фамилии были для него сплошь подозрительными. В связи с этим вспоминается чудесный роман Дудинцева «Белые одежды» и, в частности, эпизод, как уволенный старик-генетик спасал портрет основоположника генетики Менделя от гебешников. Илларион Яковлевич был, ко всему, антисемитом, большое количество евреев в нашем классе его явно раздражало, и он, как мог, им пакостил. Например, мог поставить за плохой ответ «единицу», объясняя это так: на «двойку» надо что-то знать. Хотя сам он был не очень грамотным, например, писал название своего предмета так: «основы дарвЕнизма». Забегая немного вперед, скажу, что в 1955 году, после ухода Семена Похно с должности директора, его преемником стал именно Илларион Салтовец.

Как я уже коротко упоминал, с 8-го класса нашим классным руководителем стал Иосиф Маркович Локшин по прозвищу „Йося-большой“ (в отличие от нашего одноклассника „Йоськи-маленького“ - Витальки Иоселева). Локшин преподавал у нас физику и астрономию.

Иосиф Маркович Локшин, наш классный руководитель

Как классный руководитель, в конце каждой четверти он должен был заполнять табели и четвертные ведомости. Для этой цели он приглашал себе помощников, которыми постоянно были Валера Фрумин, Вадик Хельбин и я. Он нам диктовал со страниц классного журнала (по предметам), а мы заполняли: Валера – табели своим красивым почерком, а я и Вадик – ведомости. Так продолжалось три года (с 8-го по 10-й классы). Каких-либо недоразумений там никогда не было. Единственной, как теперь говорят, „фишкой“ было то, что Вадик почти всегда был простужен со всеми вытекающими (в прямом и переносном смыслах) отсюда последствиями. Поэтому в начале работы Иосиф Маркович всегда спрашивал: „Хельбин! У вас есть носовик?“ Именно так: „носовик“, а не носовой платок. Кстати, Вадик на самом деле - совсем не Вадим, а Владимир Аврумович. Он, блестяще владея английским, хотел уехать в Штаты ещё в 60-е годы, но родители-коммунисты его не отпускали. Он уговорил их только к 1978 году. Вскоре по приезде в Америку умерла его мама, а затем и отец. В начале 90-х Вадик приезжал в Харьков, гостил и у меня с женой. Правда, теперь он уже был не Вадим и даже не Владимир Хельбин, а Вальдемар Хельбен, так было написано в его американском паспорте. Его было трудно узнать: толстый, самодовольный, прижимистый, смотревший на нас, нищих „совков“, свысока, с полупрезрением. Совсем не тот худенький еврейский юноша, который приводил ко мне домой на „смотрины“ своих девушек. Ходили о нём разные легенды в институте «Южгипрошахт», где он работал руководителем группы в сантехническом отделе, да и он сам был хорошим рассказчиком. Этого у него отнять нельзя. Между прочим, его следы после поездки в Харьков затерялись. Говорили, что якобы в Штатах он больше не живёт, возможно, эмигрировал в Израиль, где у него были родственники.

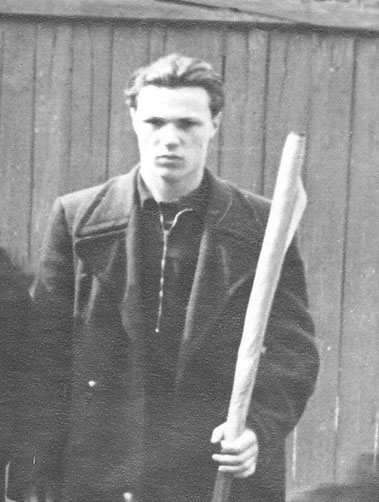

Наша „великолепная четвёрка“ - Фрумин, Хельбин, я и Иосиф Маркович - оказалась запечатлённой неизвестным фотохудожником не во время творческого процесса по заполнению табелей, а на Журавлёвских склонах в Харькове во время очередного воскресника по их озеленению. На заднем плане снимка, с лопатой наперевес, улыбается Юра Кац.

Валера Фрумин, Вадик Хельбин, Якуб Заир-Бек и И.М.Локшин на воскреснике, 1954 г.

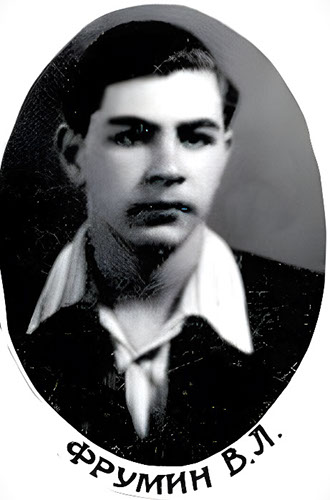

После окончания школы мы с Валерой Фруминым постоянно встречались, т.к. он некоторое время продолжал жить в нашем доме на улице Гиршмана, в квартире под нами, а потом куда-то съехал. Отец Валеры, д-р медицинских наук, профессор, директор Харьковского института уха-горла-носа Лев Лазаревич Фрумин, умер в 1956 году. Вскоре после смерти мужа мама Валеры, профессор Эвелина Давидовна Бромберг, вместе со Стоматологическим институтом, где она работала завкафедрой гистологии, переехала в Полтаву, в которую перевели институт. А в их пятикомнатной квартире ещё несколько лет жила сестра Валеры – музыковед Ирма со своим вторым мужем, лучшим харьковским детским невропатологом Вячеславом Золотовицким, а также с сыном и дочерью. К сожалению, Валера вместе с другими нашими «сердцеедами» и красавцами - Тагамликом, Красуцким, Сухоцким и другими был также замешан в краже книг у знакомых девушек. Эту очень неприглядную историю тогда, в 1954-м, удалось как-то замять без особой огласки, но „червоточинка“, видно, у Валеры всё же была. Например, как-то он, будучи уже студентом ХПИ, зная, что после смерти моего отца мы с матерью очень нуждаемся, и я решил, чтобы как-то свести концы с концами, продать свою неплохую коллекцию марок, привёл ко мне „по-соседски“ своего приятеля, который якобы хотел купить эти марки. Короче, они меня, выражаясь современным сленгом, просто „кинули“: марки забрали, а денег так и не заплатили, хотя дали расписку, что заплатят позже, и даже отдали в залог студенческий билет этого Денисова (по кличке „Дэн“). На расписке была и подпись Валеры, как свидетеля. Формально мошенником оказался Дэн, но и Фрумин был замаран как наводчик. Такая, ещё одна, неприглядная история. Валера потом меня „обходил“ стороной. Как сказано у Шолохова, „чует кошка чью мясу съела“... Ну, вот, опять я в бочку мёда влил свою ложку дёгтя. Но из песни слов не выкинешь. Справедливости ради, всё же добавлю, что до самого отъезда в Израиль, Валерий работал доцентом, а потом и завкафедрой в УЗПИ, и, по отзывам его студентов, был неплохим преподавателем. Наша школа!

Валерий Фрумин, снимок 1955 г

С Валерой мы позже нашли друг друга через известную социальную сеть „Одноклассники.ру“, и он уже несколько раз обещал мне что-то написать или позвонить. И я уже давно жду от него сообщений, но ему, видно, не до одноклассников. Зачем, правда, тогда он зарегистрировался на сайте?

Валерий Фрумин, Тель-Авив, Израиль, 2010 г.

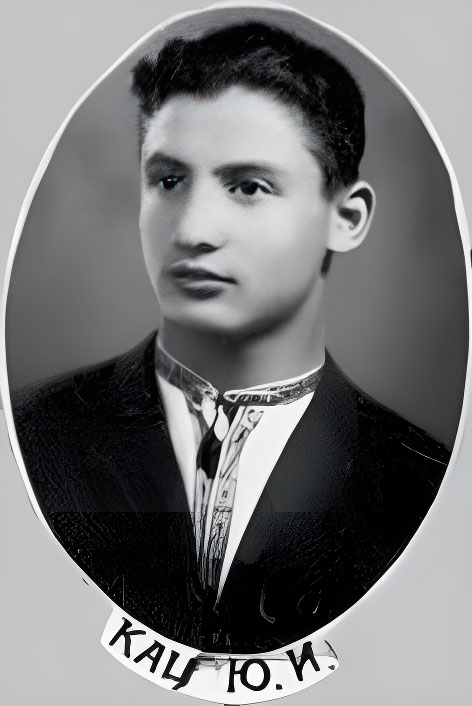

Окончив школу, поступил на геолого-географический факультет Харьковского университета наш отличник Юра Кац. Как я уже рассказывал, увлечение геологией было у него с детства. Вообще Юра - человек неординарный, умница, прекрасный художник, увлекался спортом. Виделись мы с ним после школы очень редко, он много ездил по стране, работал в геологических партиях, вёл научную работу, защитил диссертацию. Только в конце 70-х гг. он осел в Харькове, был преподавателем в Университете, а потом эмигрировал в Израиль. Незадолго до моего отъезда в Германию до меня дошёл слух, что Юра там умер. К счастью, это оказалось не так! Как-то я наткнулся в Интернете на заметки живущего в Израиле бывшего харьковчанина, который собирает сведения о евреях из Харькова, успешно работающих в Израиле. Он писал, что на встрече харьковчан в Хайфе он встретился с доктором Юрием Кацем, геологом и палеонтологом, который уже много лет занимается палеонтологией в Тель-Авивском университете. А немного позже мы с Юрой нашли друг друга, с помощью той же социальной сети „Одноклассники“. Он жив, здоров, бодр и, несмотря на свой солидный возраст, в прекрасной физической форме. Живёт в Тель-Авиве, уже на пенсии, но продолжает работать, занимается наукой, молодец! Нашим разговорам типа „А помнишь ли?“ не было конца... К сожалению, через некоторое время наши контакты сошли на нет...

Юрий Кац, снимок 1955 г.

Часть 25. «Дело врачей», смерть Сталина и другие «дела»

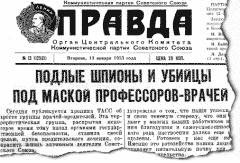

Новый, 1953-й, год начинался очень мрачно. В середине января было опубликовано правительственное сообщение об аресте «врачей-убийц», а в газете «Правда» появилась обличительная статья без подписи. В этих материалах раскрывались подробности «заговора», делая упор на его сионистский характер и обвиняя арестованных врачей-евреев в том, что они якобы были завербованы филиалом американской разведки - организацией „Джойнт“, хотя, на самом деле, „Джойнт“ - это благотворительная организация, не имеющая прямого отношения к ЦРУ.

Фрагмент газеты «Правда» от 13 января 1953 года

О «деле врачей» написаны, вероятно, тысячи томов, и я бы не хотел повторяться. Расскажу лишь о том, что запомнилось, какие у меня были впечатления от всего, что происходит. И дома, и в школе, где было много не только учеников-евреев, но и учителй-евреев, стояла жуткая, гнетущая атмосфера. В прессе вновь поднялась мутная волна антисемитизма.

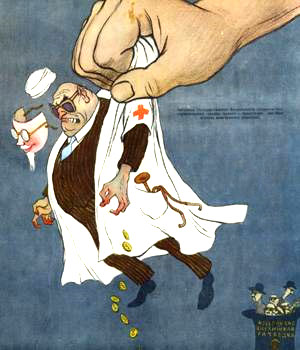

Антисемитская карикатура в журнале «Крокодил», 1953 г.

Очень быстро распространялись всякие слухи, один чудовищнее другого: и о готовящихся еврейских погромах, и о выселении евреев из больших городов, и о том, что люди массово отказываются лечиться у врачей-евреев, в том числе даже у зубных. Говорили о поголовном увольнении с работы всех евреев, занимающих хоть какие-либо руководящие должности. Мои родители часто шептались о чём-то, стараясь не вовлекать меня в эти разговоры, оберегая от «негатива». В этой связи вспоминаются мои беседы с Сеней Маргулисом, мама которого была заведующей образцово-показательным детским садом №36 на ул. Чернышевской, рядом с нашей школой. Она пользовалась в городе большим авторитетом, но „кресло“ заведующей в тот период и под ней зашаталось. Однако она каким-то чудом удержалась и ещё долго после этого работала на ниве народного образования.

Дальше события развивались со все возрастающей быстротой. Утром 4 марта по радио объявили о болезни И.В.Сталина, и страна впервые услышала об этом, хотя Сталин заболел ещё 1 марта. А на следующий день, вечером 5 марта, вождь уже умер, но о его смерти объявили только утром 6 марта. Страна погрузилась в какое-то оцепенение, многие не могли понять, что же теперь будет, как жить дальше. Люди искренне плакали, я это видел своими глазами: на улицах, в хлебном магазине, в школе. Везде были вывешены флаги с траурными лентами.

Колонный зал Дома Союзов, Москва, 6 марта 1953 г.

В актовом зале нашей школы, на сцене, установили бюст вождя, рядом — знамя с траурной лентой, несколько горшков с цветами. 9 марта 1953 года в Москве, на Красной площади состоялись похороны Сталина. В этот день у нас в школе занятия отменили. В почетный караул у бюста вождя вставали, сменяя друг друга, старшеклассники с траурными повязками на рукавах. В определённый момент по всей стране раздались протяжные гудки промышленных предприятий, паровозов, другого транспорта и началась пятиминутка молчания.

Уже через месяц после смерти Сталина, 4 апреля, было опубликовано правительственное сообщение о снятии клеветнических обвинений с врачей и об арестах работников следствия. Было официально объявлено, что признания обвиняемых были получены «путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Все арестованные по «делу врачей» были освобождены и восстановлены на работе. Тогда бродило много слухов и шли разговоры о том, как жестоко избивали и пытали арестованных, чтобы вырвать у них признательные показания. В этой связи характерным является такой эпизод. В разговоре со мной отец утверждал, видимо, пытаясь убедить не столько меня, сколько себя самого, что врачей не пытали, а угрожали и запугивали...

Наступило «холодное лето 53-го». Я уехал к бабушке и дедушке на летние каникулы в Ленинград, где меня ждало сразу несколько очень неприятных известий. Ещё 25 марта, на 64-м году жизни, умер младший брат дедушки, театральный художник Михаил Либаков, тоже живший в Ленинградском ДВС, вместе с женой, киноактрисой Валентиной Ефимовной Куинджи. А у моего дедушки, Якова Марковича Либакова, обострилось его онкологическое заболевание и он находится в больнице. Дедушке становилось все хуже и хуже, и бабушка, Татьяна Борисовна, вызвала маму телеграммой. В начале июля дедушку выписали из больницы и отправили домой, помочь ему они уже ничем не могли, а портить себе «статистику» не хотели. Он умер 12 июля 1953 г., на 83-м году жизни, то есть почти через четыре месяца после смерти своего брата Миши. Похоронили дедушку на Серафимовском мемориальном кладбище в Ленинграде, на площадке ДВС, недалеко от могилы брата.

Т.Б.Рамина, Я.М.Либаков, В.Е.Куинджи и М.В.Либаков, Ленинград, 1952 г.

Но жизнь продолжалась, как-то входя в свою колею, переживая «новые времена», уже послесталинский период. Характерный эпизод: огромный портрет Сталина, который был установлен на западной трибуне ленинградского стадиона им. Кирова, заменили на портрет нового «вождя» - Георгия Маленкова, который, однако, провисел там недолго.

Небольшое, вовсе «нелирическое», отступление, но тематически связанное с антисемитизмом. Речь пойдёт о памятниках евреям, установленных в Харькове за последние годы. Так уж получилось, что, переехав в Германию на ПМЖ, я долго не бывал в родном городе, а когда наконец приехал туда, то меня многое удивляло в нем. Сразу оговорюсь, что речь идет о времени до полномасштабного вторжения путинской России в Украину. А ещё до этого посещения Харькова, мои друзья, бывшие харьковчане, привезли мне пачку фотографий с видами города, в частности, снимки романтического «Скрипача на крыше», установленного на крыше здания на бывшей площади Тевелева, ныне Конституции. Мой местный приятель, посмотрев эту фотографию, заметил, что фигура скрипача слишком «неарийская», что странно для антисемитского Харькова и даже «чересчур», не так ли? Я ему ответил, как и „положено“ еврею, вопросом на вопрос: а памятник еврею Зиновию Гердту, он же – еврей Паниковский в не менее антисемитском Киеве это – не чересчур? А монумент галахическому еврею Йешуа в Харькове – это что означает? Кстати, в облике «Скрипача» явно просматриваются черты альтиста Юрия Башмета.

«Скрипач на крыше», Харьков

А кого конкретно установил скульптор Сейфаддин Гурбанов на крышу здания в центре города «живого... железобетонного» – это ещё надо поспорить! Тем не менее, отмечаю оригинальность архитектурного решения – скрипач на крыше! Какой образ! Какова экспрессия, не говоря уже об эксклюзивности.

И вообще - „евреи, евреи, кругом одни евреи...“. С обратной стороны памятника Антону Макаренко в Харькове (который ранее был установлен рядом с парком Горького) прикреплена красивая бронзовая табличка, на которой указаны авторы памятника: скульптор – Михаил Овсянкин, инженер – Илья Фрейдман. Я уже не говорю об авторе знаменитого памятника Шевченко – скульпторе Матвее Генриховиче Манизере.

Есть в Харькове и памятник Остапу Бендеру. Хотя «великий комбинатор» - это литературный герой, вышедший из-под пера (вернее, перьев) Ильфа и Петрова и не имеющий конкретной национальности, прототипом этого персонажа был еврей Осип Шор. Памятник Остапу установлен на тротуаре у входа в кафе «Рио» и изображает фигуру Остапа Бендера, сидящего на скамейке с сигаретой в руке (скульптор Эльдениз Курбанов). Прототипом харьковского Бендера стал исполнитель роли турецко-подданого Сергей Юрский, кстати, тоже еврей.

Скульптурная композиция, посвященная Остапу Бендеру

В Харькове, возле Дворца спорта, в 2013 г., в честь 75-летнего юбилея Владимира Высоцкого, установили памятник певцу и актеру в составе комплекса «Вертикаль». В этом дворце, вскоре после его открытия, в мае 1978 г. состоялся концерт артиста. Комплекс, объединяющий памятник и скалодром, назван по одноименному фильму, в котором одну из главных ролей сыграл В.Высоцкий.

Памятник Владимиру Высоцкому и комплекс «Вертикаль», Харьков

Автор памятника - харьковский скульптор А.Демченко. Кстати, это уже второй памятник Высоцкому в Харькове. Первый установлен в Саду скульптур на ул. Максимилиановской в центральной части города.

Памятник выдающемуся ученому-микробиологу Илье Мечникову, который учился в местной гимназии и Харьковском университете, выполнен по макету архитектора Юрия Шкадовского скульптором С.Гурбановым и установлен на ул. Григория Сковороды. Памятник представляет собой пятнадцатитонную скалу красного гранита, из которой как бы вырастает высокая худощавая фигура ученого в простом сюртуке с микроскопом и книгой в левой руке. Задумчивый и немного печальный взгляд Ильи Ильича из-под косматых бровей, обрамленные бородой с усами волевые губы – таким выглядит фигура великого учёного на этом памятнике.

Памятник Илье Мечникову в Харькове

В соответствии с программой реконструкции городского парка Шевченко здесь воздвигнут ряд памятников известным харьковчанам — деятелям культуры и науки, в том числе знаменитому театральному режиссеру Лесю Курбасу и известному советскому киноактёру и певцу Марку Бернесу, который провёл детство и юность в Харькове. Памятник изображает Бернеса в зрелом возрасте, он присел на скамейку в родном городе и предаётся воспоминаниям, слушая стоящий рядом патефон (скульптор Катиб Мамедов).

Памятник Марку Бернесу в парке Шевченко

Памятник режиссеру Лесю Курбасу в парке Шевченко

Там же, в парке Шевченко, неподалеку от Областного дворца детского и юношеского творчества, установлена композиция, посвященная композитору Исааку Дунаевскому и певице Клавдии Шульженко. Исаак Осипович, 15 лет жизни которого связано с Харьковом, аккомпанирует на рояле Клавдии Ивановне, уроженке города, где началась её творческая карьера. Автор композиции - заслуженный художник Украины Катиб Мамедов.

Памятник Исааку Дунаевскому и Клавдии Шульженко, Харьков

С Харьковом связаны жизнь и деятельность трех лауреатов Нобелевской премии - Ильи Мечникова, Льва Ландау и Саймона Кузнеца. В 2016 г. возле Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина открыли «тройной» памятник нобелиатам, который представляет собой бюсты учёных, установленные на высоких постаментах (авторы - Александр Ридный и Анна Иванова).

Памятник нобелиатам Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу, Харьков

Уменьшилось ли число антисемитов в Харькове после установки на его улицах и площадях такого количества памятников евреям? Вопрос риторический. Хочется надеяться на то, что молодое поколение харьковчан задумается о роли евреев в развитии и славе их родного города.

(фотографии из личного архива автора)

продолжение следует

Комментарии

Ilya Gontar 24.03.2025 00:56 Хочу получить от Вас книгу с Вашей дарственной. Как это сделать? Чек вышлю. Заранее благодарен. Илья

Якуб (автор) 24.03.2025. 22:41 Здравствуйте, Илья! Благодарю за Ваше желание получить от меня книгу с дарственной надписью. Если речь идёт о воспоминаниях о моём детстве, то такая книга ещё, к сожалению, не издана. С уважением и пожеланиями всего самого доброго., Якуб

Aнна 24.03.2025. 22:32 Прекрасно представленная история интересной и яркой семьи. Но надо сказать, что семье очень повезло, что у неё оказался такой замечательный, серьёзный и глубокий летописец. Чтобы изучить и написать эту историю, надо было проделать гигантскую работу, что бесспорно блестяще удалось автору .

Лея 26.03.2025. 16:00 Спасибо уважаемому Якубу за интереснейший, подробнейший рассказ-исследование. Прикасаешься к судьбам незнакомых людей и они становятся ближе.

Рита 31.03.2025. 10:41 Как всегда хорошо написано Интересные судьбы людей, детство которых пришлось на то непростое время.

Roman 01.04.2025 16:23 В очередной раз поразился цепкой памяти автора. Восхищён также и богатейшим личным архивом фотодокументов, который помогает автору в его воспоминаниях. Хочется пожелать автору здоровья и дальнейших творческих успехов.

Ирина 02.04.2025 15:34 Проделана блестящая и очень трудоёмкая работа. Эта сага читается на одном дыхании и не может оставить никого равнодушным. Думаю, что следующие поколения семьи Якуба будут одними из немногих счастливчиков, кто будет обладать таким архивом документов и событий этой замечательной семьи.

Isabela 06.04.2025 12:48 Прочитала главы 22-25 воспоминаний Якуба о его детстве. Всё, о чем он пишет, восхищает, поражает, удивляет: язык, память, отношение к людям - всё, всё, всё! Так тепло отзываться о подруге его мамы, о её трудной актерской судьбе, просто целая повесть о жизни прекрасной актрисы. Или горькие судьбы многих одноклассников автора и их родителей... С каким чувством, состраданием и каким языком это написано! И помнить все имена - не только своих одноклассников, но и их родителей, а также учителей. Это - фантастика! Прием в комсомол, изучение "дарвинизма", да всё, что описано Якубом, сделано точно, со всеми деталями. У нашего поколения это всё было, но так описать это, пожалуй, никто бы не смог. Особо скажу о главе, где рассказывается о похоронах Сталина. Якубу удалось это сделать так, как будто говорит Левитан. Точнее не бывает! А потом с удивительной теплотой о своей семье, о родном Харькове, о его новых памятниках... Можно только восхищаться памятью, умом, литературным языком автора. Он настоящий писатель-мемуарист. Счастья ему, здоровья, успехов, удачи, публикаций его книг.

Nina 11.05.25. 17:04 Сообщение: Очень интересные воспоминания, как будто окунулась во времена юности своей мамы, она с автором ровесники. Удивительная цепкая память и трогательные подробности!

Ваш комментарий появится здесь после модерации

Ваш email-адрес не будет опубликован

Коммерческое использование материалов сайта без согласия авторов запрещено! При некоммерческом использовании обязательна активная ссылка на сайт: www.kruginteresov.com