РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ

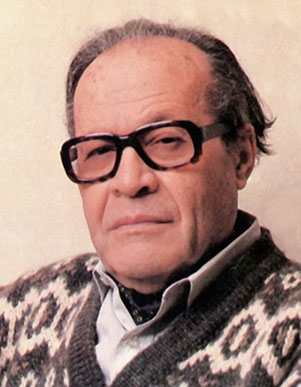

Михаил Матусовский

(1915-1990)

Регистрационный номер публикации 1135

Дата публикации 15.09.25.

Григорий Ладыженский

член Союза журналистов Украины,

г. Ройтлинген, Германия

ОН ПЕСНЕ ОТДАЛ ВСЁ СПОЛНА…

К 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского

Я песне отдал всё сполна,

В ней жизнь моя, моя забота,

Ведь песня людям так нужна,

Как птице крылья для полёта...

Михаил Матусовский

...На протяжении десятилетий гостям восточноукраинского города Луганска в качестве местных достопримечательностей показывали в основном объекты, связанные с обороной города во время гражданской и Великой Отечественной войн, возили в соседние города Краснодон и Ровеньки, где жива память о молодогвардейцах, показывали рабочее место легендарного наркома Клима Ворошилова на паровозостроительном заводе… А,между прочим, в Луганске родились такие известные люди, как, например, писатель, учёный, врач, энциклопедист, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» и «Пословиц русского народа» Владимир Даль и крупнейший поэт-

песенник Михаил Матусовский. О Дале поговорим в другой раз, а сегодня…

«Вернулся я на родину...»

Старый центр Луганска, как стрелой, пересекается улицей, являвшейся когда-то центральной. Встарь она называлась Петербургской, затем, естественно, Ленинской. Затем появились таблички с обоими названиями. Так вот, 12 августа 1912 г. в этом городе, на этой улице открылось фотоателье Льва Матусовского...

В Луганске в семьях коренных горожан доселе хранятся фотографии, сделанные в ателье Льва Матусовского. Старые снимки, насчитывающие более сотни лет, но благодаря прекрасному качеству не потерявшие своего вида, рассказывают о Луганске и луганчанах, живших в городе в первой половине минувшего столетия. Перед «цейссовским» объективом мастера «проходил весь город – старые и юные, учащиеся и военные, местные и приезжие, женатые и холостые, подвыпившие и трезвые, толстые и тощие, спешащие оставить память о себе на листках удостоверений личности или в семейных альбомах. Мой отец был своеобразным летописцем города..., ему были известны самые заветные тайны...». Это выдержка из автобиографической книги «Семейный альбом» младшего сына Льва Матусовского – Михаила, великолепного поэта, публициста, военного журналиста.

Неподалёку от «резиденции» Матусовских проходила (да и сейчас проходит) железнодорожная магистраль. В годы гражданской войны объектами фотоискусства Льва Моисеевича нередко становились воинские эшелоны, бронепоезда, спешившие на фронт войска... Обо всём этом и о многом другом можно узнать из книги-автобиографии Михаила Матусовского.

Вполне могло случиться так, что вместо популярного поэта М. Матусовского мир обрёл бы не менее талантливого музыканта. Соответствующие задатки у маленького Миши были. И его родителям порой грезился переполненный концертный зал под многосвечовыми люстрами, зажжёнными ради их сына, и он сам, раскланивающийся перед публикой. Однако Миша постарался быстро развеять их иллюзии. Может быть и погибло редкое музыкальное дарование, писал Матусовский в своей книге. Но сам себя он музыкантом в будущем не видел: уже в детстве сочинял стихи...

Первое стихотворение «Велопробег» мальчик опубликовал в областной газете «Луганская правда» ещё в 12-летнем возрасте. В этой же газете, в этом же номере, на этой же странице было напечатано стихотворение его брата. Публиковал Миша свои стихи и на русском, и на украинском языках. В зрелые годы, став признанным поэтом, счёл свои стихи, созданные в детстве, «из рук вон плохими». И даже просил прощения «у терпеливых луганских читателей»...

Бегут годы. Школа окончена. Михаил пишет афиши для заводского клуба, рисует карикатуры для многотиражки, работает тапёром в кинотеатре. Вот мы видим его студентом Ворошиловградского (Луганск к тому времени уже был переименован) строительного техникума, затем руководителем строительства двухэтажного здания медсанчасти на территории Ворошиловградского паровозостроительного (теперь это тепловозостроительный) завода.

Отвлекусь от своего рассказа: проработав на этом заводе более 37 лет, много раз бывая в медсанчасти (сейчас здесь, кажется, расположена заводская служба снабжения), я так в те годы и не узнал, что здание, по сути, построено моим любимым поэтом! Ни тогда, ни теперь, ни на этом здании, ни на бывшем фотоателье Льва Матусовского не появилось хоть скромной мемориальной доски. Грустно! Безликая вывеска «Фотография», однако, красовалась на этом здании много десятков лет, вплоть до  недавнего времени. Сам я неоднократно фотографировался здесь для разного рода документов, не ведая о том, что здесь незримо витает дух талантливого семейства Матусовских…

недавнего времени. Сам я неоднократно фотографировался здесь для разного рода документов, не ведая о том, что здесь незримо витает дух талантливого семейства Матусовских…

15 сентября 2007 года в Луганске, на Красной площади, по соседству со зданием Государственной академии культуры и искусств, был воздвигнут памятник Михаилу Львовичу Матусовскому. Да и сама Академия нынче носит имя знаменитого земляка-поэта.

В годы войны многие цехи и службы нашего завода были разрушены. Но здание бывшей медсанчасти и по сей день стоит на земле прочно и надёжно. Цитирую строки из автобиографии Михаила Матусовского: «Вот ведь как получается: сколько сгорело городов и деревень, рухнуло очагов и кровель, а скромный двухэтажный домик, для которого достаточно было бы одной небольшой фугаски, стоит себе и стоит. Если бы хоть две стихотворные строки мои выдержали такое испытание временем, как дом моей юности!» Но я позволю себе высказать справедливое возражение: испытание временем успешно выдерживает практически всё творчество Мастера!

Трудно сказать, каким всё-таки строителем оказался бы Михаил («Учиться в техникуме невыносимо скучно», – признаётся он в своей книге), но тут в его судьбу, как водится, вмешался Его Величество Случай. В город на реке Лугани с творческой встречей приехали поэты из столицы – Евгений Долматовский и Ярослав Смеляков. Молодой техник-строитель М. Матусовский принёс на суд гостей потрёпанную тетрадку своих стихов. И услышал от них: «В вас что-то есть. Приезжайте учиться в Москву».

И вот провинциал-луганчанин едет покорять столицу. Как он сам рассказывал впоследствии, ехал с чемоданом своих стихов, «угрожая завалить столицу своей продукцией». Поступив в Литературный институт, подружился с Маргаритой Алигер, Евгением Долматовским, Константином Симоновым...

Вместе с Симоновым Матусовский после окончания института, в 1939 году, поступил в аспирантуру при Московском институте истории, философии и литературы. Константин Симонов, ровесник и единомышленник Матусовского, был одним из его ближайших друзей. На каникулы вместе приезжали в Луганск, написали здесь и издали в Москве совместную книгу рассказов и стихов «Луганчане».

Кандидатская диссертация Матусовского была посвящена древнерусской литературе. Защита её была назначена на 27 или 29 июня (точной даты соискатель не запомнил) 1941 года! А утром 22-го началась война. И в ночь с 22-го на 23-е поэту сообщили, что ему следует немедленно получить документы военного корреспондента и отправляться на фронт! В виде исключения защиту диссертации провели без соискателя. Уже на Западном фронте ему стало известно о присвоении учёной степени кандидата филологических наук.

Военный журналист Матусовский воевал на Северо-Западном, Втором Белорусском, Западном фронтах Великой Отечественной войны. Среди его фронтовых наград, к которым он был представлен за мужество и героизм, – ордена Красной Звезды, Октябрьской революции, Отечественной войны первой степени, Трудового Красного Знамени, медали.

Помимо фронтовых публикаций, в годы войны, да и после неё, Матусовский создал много песен на военные темы. Сюжеты нередко брал из жизни. Например, это относится к популярной песне «На Безымянной высоте»:

Дымилась роща над горою,

И вместе с ней горел закат…

Нас оставалось только трое

Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей хороших,

Лежать осталось в темноте

У незнакомого посёлка,

На Безымянной высоте…

Многие «военные» песни Матусовского давно стали классикой. Но поэт считал их лишь робкими ученическими шагами. По-настоящему первой своей песней Матусовский считал «Вернулся я на родину», в котором рассказывается, как после окончания войны автор возвращается на Родину, в свой город (Заречная – одна из улиц старого Луганска):

Вернулся я на родину, шумят берёзки встречные.

Я много лет без отпуска служил в чужом краю.

И вот иду, как в юности, я улицей Заречною,

И нашей тихой улицы совсем не узнаю...

Музыку к этой песне написал Марк Фрадкин, первым исполнителем был Леонид Утёсов. «Я был счастлив и горд, когда её (эту песню. – Авт.) начал петь Леонид Утёсов... После него я поверил в силы и возможности песни», – писал поэт.

«С чего начинается Родина?...»

…Не слышны в саду даже шорохи,

Всё здесь замерло до утра.

Если б знали вы, как мне дороги

Подмосковные вечера…

В зрелые годы нередко приходят на память те или иные события из нашей юности. Например, не раз и не два вспоминалась, да и доселе вспоминается мне одна из июньских ночей бесконечно далёкого 1958-го года. Только что закончился школьный выпускной вечер в 117-й одесской школе.

Впрочем, нет, не закончился. Выпускной вечер плавно перешёл в раннее утро. Наш дружный десятый «а» фланирует по одесскому Приморскому бульвару и поёт, поёт… И первыми в нашем «репертуаре» прозвучали «Подмосковные вечера»…

Эту песню (музыка В. Соловьёва-Седого, стихи Матусовского) многие считают народной. Это ли не яркое свидетельство признания творчества популярного поэта-песенника?! А между тем, судьба песни была непростой. Создавалась она для фильма о Спартакиаде народов СССР, кажется, в 1956 году. Руководители студии кинохроники тогда вызвали авторов в Москву, чтобы выразить недовольство этой «вяловатой лирической песенкой», как они совершенно незаслуженно её оценили. Сколько десятилетий с той поры прошло! Кто сейчас знает этих горе-критиков, кто помнит их «киношедевр»? А «Подмосковные вечера» живут уже более полустолетия и терять свою популярность не намерены. Песню поют и слушают не только на нашей Родине, но и чуть ли не на всех параллелях и меридианах планеты Земля. Например, она нередко звучит на русском и немецком языках, на FM-ских радиостанциях Германии и Швейцарии, я сам неоднократно слушал здесь эту песню – и на немецком языке, и на ломаном русском...

Кстати, о Родине. Родина у человека всегда одна. Ибо это место, где человек родился. И это место, город, страну, как и родителей, как и родной язык, нельзя изменить или забыть. Словосочетания «новые родители», «вторая родина» – от лукавого. И это ещё раз доказал герой моего очерка в одной из лучших своих песен «С чего начинается Родина».

Между прочим, он неоднократно менял текст, выбирая наиболее удачные слова и выражения, пока стихи не приобрели тот вид и содержание, которые мы знаем и любим:

С чего начинается Родина?

С картинки в твоём букваре,

С хороших и верных товарищей,

Живущих в соседнем дворе…

Многие песни написаны Матусовским для кино. Вот лишь некоторые «его» фильмы: «Щит и меч» (кстати, «С чего начинается Родина» – именно оттуда), «Тишина», «Верные друзья», «Испытание верности», «Неподдающиеся», «Девчата», «Матрос с «Кометы»...

Между прочим, песня «Чёрное море моё» из последнего из перечисленных фильмов мне как одесситу по рождению особенно близка и дорога:

Тот, кто рождён был у моря,

Тот полюбил навсегда

Белые мачты на рейде,

В дымке морской города…

Песни Матусовского исполняли Леонид Утёсов, Марк Бернес, Владимир Трошин, Георг Отс, Глеб Романов, Николай Рыбников, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Сенчина... список может оказаться длинным.

Когда-то в Москве мне довелось побывать на концерте-конкурсе песен, посвящённых этому городу. Среди других мы тогда слушали «Московские окна» на стихи М. Матусовского:

Вот опять небес темнеет высь,

Вот и окна в сумраке зажглись.

Здесь живут мои друзья,

И, дыханье затая,

В ночные окна вглядываюсь я…

Песня звучала в исполнении Леонида Утёсова. Певец к тому времени уже ушёл из жизни, мы слушали лишь запись песни, которой было тогда присуждено первое место. Я гордился: «победила» песня на слова луганчанина М. Матусовского (я тогда жил в Луганске) в исполнении одессита Л. Утёсова (в Одессе я родился, окончил школу и институт…)

«Знакомые и милые края...»

Уехав в своё время из родного Донбасса, поэт не забыл родного края. Своему городу он посвятил, как было сказано, песню «Вернулся я на родину». Романс из телевизионного фильма «Дни Турбиных» тоже посвящён Луганску, городу, чьи улицы в мае буквально залиты пьянящим ароматом цветущей белой акации:

Целую ночь соловей нам насвистывал,

Город молчал, и молчали дома,

Белой акации гроздья душистые

Ночь напролёт нас сводили с ума...

И в зрелые годы, на излёте жизни, Михаил Львович неоднократно приезжал в родной город, встречался с читателями и журналистами, писал стихи о своём Луганске, близко к сердцу принимал проблемы земляков, радовался их удачам.

Последние годы перед тем, как покинуть Украину, я работал в одной из луганских областных газет. Вёл, в частности, рубрику «Работа и учёба», рассказывал на газетных полосах об учебных заведениях города и области. И вот готовлю очерк о 13-й луганской школе, расположенной в старом

районе города Каменный Брод (именно здесь в 1795 г. назад по указу российской императрицы Екатерины Второй и родился наш город), на берегу речки Лугань. Было приятно, познакомившись со школой, убедиться, что руководство, педагоги, воспитанники школы бережно хранят память о выпускнике Луганской трудовой средней школы № 13 Михаиле Матусовском. В школе создан уголок Матусовского, по сути дел, это настоящий музей.

В книге «Семейный альбом» немало тёплых строк поэт посвятил родной школе и особенно любимой учительнице русского языка и литературы Марии Семёновне Тодоровой. Она учила своих учеников любить и понимать литературу, относиться к литературным героям как к живым, земным людям, не зацикливаться на официальных, идеологизированных догмах школьных учебников.

«Загадочные строки «Мцыри», разбегающиеся, как чернь по серебряным ножнам, свободные, обманчиво простые, написанные почти так, как мы разговариваем с вами, четырнадцатистишия «Онегина», строки некрасовских «Коробейников», которые, если бы даже не были положены на музыку, всё равно оставались бы песней, – всё это я услышал впервые из уст Марии Семёновны», – писал Матусовский.

Как много писал Михаил в школьные годы! У него, вспоминал он, был целый мешок лирических стихов, а также пародия на «Евгения Онегина». Начинал роман-трилогию на манер Гарина-Михайловского, написал бытовую комедию, в 11 лет начал работу над воспоминаниями «о прожитом и пережитом» (!) - чуть ли не «Былое и думы»! Но Мария Семёновна, с которой Миша делился своими творческими планами и показывал свои опусы, возвращала его с небес на землю. Она не давала ему занудливых советов, не читала скучных нотаций. Она терпеливо и мудро делала неизмеримо большее – давала ему на прочтение стоящие книги, развивала в Мише вкус и понимание настоящей литературы. Михаил всю жизнь помнил и любил свою школьную учительницу.

Как поэт-песенник Матусовский работал с разными композиторами. Одним из любимых соавторов его песен был Исаак Дунаевский, по просьбе которого Матусовский написал стихи – воспоминание о школьных годах. На этот текст Дунаевский создал музыку романса, который, однако, не вызвал особого восторга поэта. Тут же композитор, вспоминает Матусовский в своей книге, устанавливает на пюпитре вместо нот пустую коробку из-под папирос «Казбек», на которой была нанесена лишь одна нотная строка. И Михаил Львович впервые слышит грустную, щемящую мелодию «Школьного вальса». Кто теперь не знает этой песни, посвящённой Матусовским его любимой учительнице Марии Тодоровой?

Давно, друзья весёлые,

Простились мы со школою,

Но каждый год мы в свой приходим класс,

В саду берёзки с клёнами

Встречают нас поклонами,

И школьный вальс опять звучит для нас...

...Под звуки вальса плавные

Я вспомнил годы славные,

Знакомые и милые края,

Тебя, с седыми прядками,

Над нашими тетрадками,

Учительница старая моя...

Слушая эту песню, я всегда вспоминаю свою родную школу № 117 в Одессе, любимую учительницу Злату Бенционовну Ройфман, преподававшую нам географию и руководившую географическим кружком. Она воспитывала в учениках любовь к своему предмету, к природе, к Родине, к путешествиям. Она учила нас излагать мысли ёмко и кратко. По её заданию мы в нашем географическом кружке писали сочинения по географии, совершали мысленные, «виртуальные», как теперь говорят, путешествия по городам, морям, странам и континентам, на память рисовали контурные карты стран. Наша Злата Бенционовна рекомендовала нам для внеклассного чтения прекрасные книги о природе и по географии. Она учила нас быть настоящими людьми. Многим, многим хорошим мы, её ученики, обязаны ей. Своей любовью к путешествиям и к природе я, вероятно, тоже обязан своей любимой учительнице географии. И «Школьный вальс» М. Матусовского и И. Дунаевского, мне представляется, посвящён и нашей Злате Бенционовне тоже...

От автора: Искренняя моя признательность директору Музея истории и культуры Луганска Ольге

Васильевне Приколоте и библиотекарю музея Любови Фёдоровне Пелевиной за помощь,

оказанную подготовке очерка.

Григорий Ладыженский

Комментарии

Ваш комментарий появится здесь после модерации

Ваш электронный адрес не будет опубликован

Коммерческое использование материалов сайта без согласия авторов запрещено! При некоммерческом использовании обязательна активная ссылка на сайт: www.kruginteresov.com